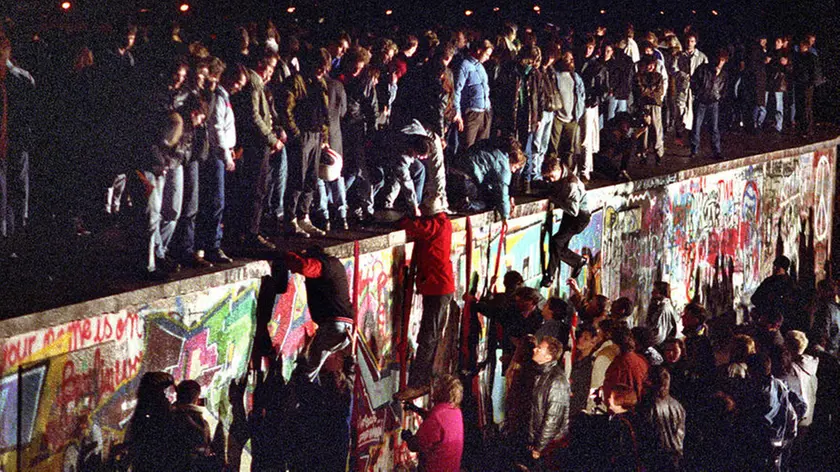

Quel fatidico 1989 quando caddero tanti muri nell’Europa dell’Est

"1989. La rivoluzione democratica" è il sesto e ultimo incontro delle Lezioni di Storia, tenuto dalla professoressa Valentine Lomellini, promosse dal Comune di Trieste, ideate dagli Editori Laterza con il contirbuto della Fondazione CRTrieste e la media partnership de Il Piccolo. Titolo dei sei incontri: "Rivoluzioni!". Su questa pagina alle 11 domani la diretta streaming

TRIESTE È bene parlare di ‘rivoluzioni’ – al plurale, e non di rivoluzione - perché ve ne sono state diverse, tante quante erano i paesi che appartenevano al blocco sovietico. Il loro manifestarsi colse di sorpresa anche i più attenti osservatori internazionali, che non immaginavano nemmeno lontanamente che i regimi sarebbero implosi in tempi rapidi e in modo pressoché pacifico. Per capire a fondo il contesto in cui si articolarono queste rivoluzioni, è necessario far riferimento all’esistenza di contestazioni pregresse nel blocco sovietico: la prima si sviluppò a Berlino Est nel 1953, e fu importante perché vide in piazza gli operai. Per un regime che faceva del movimento operaio il cuore della propria politica era qualcosa di particolarmente grave.

Tre anni dopo vi furono i casi della Polonia e dell’Ungheria: questo ultimo tentativo di modificare l’assetto del socialismo reale venne represso nel sangue con 2500 morti e 19 mila feriti, a cui seguirono processi politici e condanne a morte. Elementi di dissenso più o meno ampi si svilupparono anche nei decenni seguenti, ma la svolta avvenne nel 1985, quando, dopo la morte di Breznev, divenne segretario del Pcus Michail Gorbaciov, un politico molto diverso dai precedenti, che aveva viaggiato in occidente e secondo alcuni era stato anche influenzato dall’eurocomunismo.

In Polonia nacque poi il sindacato dei lavoratori, un sindacato indipendente, caso unico tra tutti i paesi del blocco sovietico, con un leader, Lech Walesa, che divenne il simbolo della volontà di cambiamento. Dopo essere stato anche incarcerato tra il 1981 e il 1982, decise, insieme agli altri leader di Solidarnosc, di prendere parte alle elezioni parzialmente libere del 1989 e ottenne un risultato strabiliante, conquistando 99 seggi su 100 resi disponibili ai nuovi attori politici. Fu il primo passo verso una svolta politica nel blocco comunista.

Quasi contestualmente, nella primavera del 1989, in Ungheria iniziarono i primi tentativi di perseguire un rinnovamento, che videro contrapposte due ali del partito socialista unificato ungherese, l’ala degli ultraconservatori e quella più riformista. Nel marzo di quell’89, in occasione della tradizionale festa per commemorare la rivoluzione del 1848, l’opposizione riuscì a portare per le strade di Budapest decine di migliaia di manifestanti. A questa manifestazione seguì quello che viene comunemente conosciuto come il funerale del comunismo ungherese, sancito dalla dichiarazione di Viktor Orban, che al tempo era presidente dell’organizzazione dei giovani democratici: Orban denunciò le responsabilità dei sovietici per l’invasione del 1956 e chiese ufficialmente le scuse del governo.

Sembrava invece immobile la situazione politica in Germania Est, tanto che nelle elezioni municipali della primavera 1989 il partito comunista ottenne il 95% dei voti. Ma in estate le tradizionali vacanze che i cittadini tedesco orientali facevano a bordo delle Trabant sul lago Balaton diventarono una occasione di fuga verso l’occidente. Accadde che il passaggio tra l’Ungheria e l’Austria rimanesse volutamente incustodito per alcune ore, in quella manifestazione segreta che prese il nome di “pic-nic d’Europa”: molti cittadini ungheresi passarono il confine per non fare più ritorno nel proprio paese d’origine. Il 4 novembre seguente, a Berlino, avvenne una grande manifestazione durante la quale in Alexanderplatz fu trasportata la bara del partito comunista tedesco orientale mentre la folla gridava ‘noi siamo il popolo’.

Un caso (e quindi un discorso) a parte merita il caso della Romania, paese che rimase estraneo a queste rivoluzioni democratiche e che anche a fine 1989 rifiutava ostinatamente di attuare qualsivoglia riforma o modifica del proprio regime.

Un filmato, che verrà proiettato domani nel corso della lezione, mostra il discorso di Ceausescu nella piazza principale di Bucarest mentre, affiancato dalla moglie, annunciava l’aumento del salario minimo, un tentativo estremo di tamponare il malcontento crescente.

Ma una parte della piazza, composta da giovani che arrivavano da Timisoara, si sollevò contro Ceausescu, che fu costretto a fuggire. Arrestato, pochi giorni dopo venne processato e fucilato.

Il crollo del muro di Berlino ha portato a una variazione importante del sistema delle relazioni internazionali, che è passato da un ordine bipolare a un disordine internazionale, vale a dire un sistema in cui esiste una sola superpotenza e svariati attori hanno una crescente influenza a livello regionale. La fine del comunismo ha influito inoltre sulla crisi delle ideologie, che si è riflessa sui sistemi politici occidentali e che, in particolare in quello italiano, ha causato un impatto molto forte nell’identità politica dei partiti.

Un’eredità lunga, di cui vediamo ad oggi gli effetti nella genesi di nuovi attori politici e nelle difficoltà dei partiti di origine tradizionale. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo