Nei depositi dello "Schmidl" i segreti dell'Aida che fece impazzire la Trieste del 1873

TRIESTE Il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, ospitato nell’ottocentesco Palazzo Gopcevich che si specchia sul Canale, è un luogo magico che ha il potere di trasportare il visitatore nel tempo tra le quinte dei teatri di Trieste dove “everything tells a story”. Avventurandosi nei depositi e negli archivi, col preziosissimo aiuto di Stefano Bianchi, curatore dello “Schmidl”, è stato possibile ricostruire le vicissitudini della messa-in-scena della prima triestina dell’Aida del 1873 al Teatro Comunale, un evento epocale nella storia del teatro lirico della nostra città. Curiosando tra cimeli, faldoni, cassetti e scaffali, ecco spuntare i bozzetti, i figurini, le locandine, i manifesti, lettere e spartiti di quella storica Aida. Materiali preziosi e interessantissimi, non in esposizione.

Nella sezione riguardante l’Archivio del Teatro Comunale “G. Verdi” (metri e metri di scaffali stracolmi di documenti) ci s’imbatte nelle corrispondenze degli impresari teatrali Giovanni Battista Lasina e Carlo Gardini. Lettere su spessa carta ormai ingiallita, scritte con l’inchiostro virato sul ruggine, documenti che evocano un mondo, quello dei teatri dell’opera, che nell’800 era in mano a personaggi piuttosto scaltri, bucanieri sempre sull’orlo della bancarotta. Saranno proprio loro, però, a riuscire tra il 1872-73 nell’impresa “faraonica”.

Dopo le prime del Cairo (1871) e di Milano (1872) anche Trieste voleva la sua Aida. Per la città l’opera aveva un significato particolare, visti i rapporti con l’Egitto e il ruolo svolto dal barone Revoltella nella partecipazione triestina all’apertura del Canale di Suez.

Le antiche carte ci mostrano come la Direzione del Teatro si fosse messa in moto subito dopo la prima scaligera dell’8 febbraio 1872, ma che ci vollero oltre due anni per vedere il sipario del Comunale alzarsi sul colossale scenario dell’Aida. I primi entusiasmi furono presto ridimensionati. La doccia fredda (è uno shock leggerla ancora oggi) arrivò però con la lettera datata Milano 16 aprile 1872 di Sabbatino Cittanova al Teatro Comunale: i costi per l’allestimento erano proibitivi! “Per l’Aida - scriveva - si pretende assolutamente il nolo di L. 14,000, per vestiario a Parma si pagano L. 7,500, si è voluto accresciuto il coro di 24 persone, l’orchestra di 20 professori, occorrono almeno 24 ballerine, 120 comparse, attrezzi e scenografia fuori dall’ordinario, senza contare il 30% che prendono di più gli artisti che nelle circostanze ordinarie, sapendosi imposti dal maestro e dagli editori di musica”.

E poi dove avrebbe messo il Comunale tutti quegli artisti? Ecco spuntare un’altra lettera, del 21 luglio 1872, in cui l’impresario Lasina scrive che – alle condizioni imposte dal compositore e dalla casa editrice Ricordi – mettere in scena l’Aida a Trieste era “impossibile”. L’altro diktat riguardava un evento che, come spiega Bianchi, “segnò l’avvento sul podio del Comunale del primo moderno direttore d’orchestra della sua storia. Si trattava del Maestro Franco Faccio, che all’epoca era il più autorevole interprete verdiano. Faccio ebbe un ruolo decisivo per il successo dello spettacolo, come risulta dal carteggio che scambiò con Verdi, ora conservato nel Fondo Franco Faccio dello Schmidl a seguito della donazione dei Signori Frabricci del 1959.

Lo scambio parte già dal 10 settembre 1871 e ci mostra come la presenza di Faccio spezzò una tradizione dura a morire che, a partire dall’inaugurazione del Teatro nel 1801, aveva visto i maestri concertatori al cembalo presiedere alle prove e gestire i rapporti tra orchestra e palcoscenico, e il primo violino “direttore d’orchestra” imporre i tempi delle esecuzioni”.

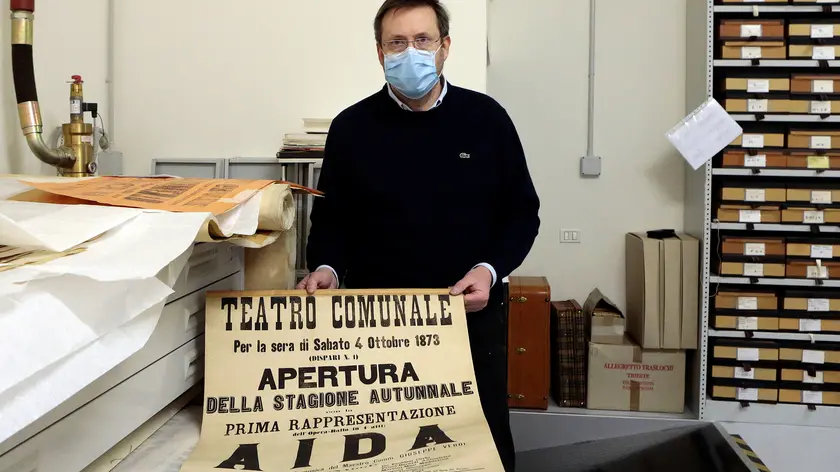

Fallita ogni mediazione di Lasina, la Direzione teatrale indisse allora un concorso per un nuovo appalto. Clausola “sine qua non” era mettere in scena l’Aida. Carlo Gardini s’aggiudicò l’incarico. Le scolorite carte ci mostrano come, per sopperire alle esigenze di spazio, il dinamico impresario realizzò un temporaneo allungamento del retro-palco del Teatro. Ritagli dell’Osservatore Triestino, che ai bordi si sfaldano come coriandoli, raccontano però che l’orchestra rumoreggiava contro Faccio, mentre coro e comprimari reclamavano aumenti del cachet. Gardini fu più volte tentato di gettare la spugna. Infine – come conferma un grande manifesto riposto in un traballante cassettone – malgrado tutto la sera di sabato 4 ottobre 1873 andò in scena la trionfale première che apriva la stagione. Dai polverosi ritagli dell’Osservatore Triestino si evince che “il successo dell’Aida, alla prima rappresentazione fu pieno, generale, legittimo”.

In altri scatoloni troviamo finalmente anche i bozzetti e i figurini di Lorenzo Guidicelli, pieni di appunti e note a margine. Mai prima d’allora s’era visto su quel palcoscenico tanto splendore! Verdi non era però presente in sala perché, come scrisse a Ricordi quell’ottobre, non amava mostrasi in pubblico come un pagliaccio o un orangutan allo zoo. Trieste però non se n’ebbe a male e il giorno stesso della sua morte, il 27 gennaio 1901, gli intitolò il teatro. —

(2 - segue)

Riproduzione riservata © Il Piccolo