Massoneria a Trieste, quando l’irredentismo correva sul mare

TRIESTE. Il periodo detto della restaurazione, che si fa iniziare nel 1815, fu segnato come in passato da scorrerie marittime e incursioni banditesche nelle coste, ma in un mutato contesto geopolitico, in cui la monarchia asburgica occupava una posizione centrale. Al Congresso di Vienna il principe di Metternich, artefice del nuovo assetto del continente, si era presentato nei panni di custode della “pax mediterranea”, ruolo che ricoprì intervenendo nei comitati incaricati di combattere la tratta degli schiavi e di ridurre gli assalti delle navi pirata che partivano dal Nord Africa.

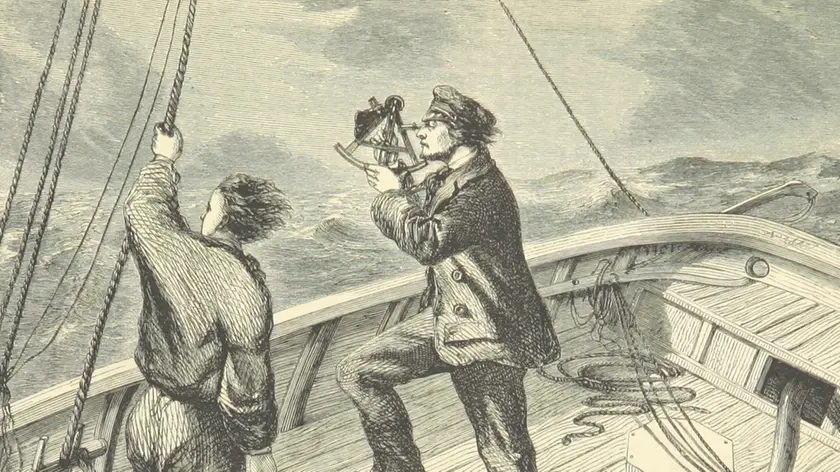

Fenomeno strettamente correlato alla pirateria barbaresca era quello delle conversioni all'islam dei cristiani catturati. Ardite teorie sono state avanzate sulle influenze che in età moderna ermetismo, occultismo e rosacrocianesimo ebbero sui convertiti alla fede in Allah, trasformatisi in ribelli che infestavano il Mediterraneo. La necessità d'affidarsi a una rete di conoscenze per fronteggiare gli imprevisti di un lavoro rischioso spiega la vasta diffusione della massoneria non solo tra gli ufficiali, i marinai, gli addetti alle navi merci, ma anche tra i fuorilegge che imperversavano negli spazi liquidi del globo.

Le strutture delle bande di banditi dei mari caraibici erano regolate da meccanismi ispirati a democrazia e federalismo, dove i confini di razza, nazione, classe e credo religioso perdevano di significato. Un mondo alla rovescia, reso tale dall'accordo che fissava le regole e gli usi dell'ordine sociale dei pirati, caratterizzato dalla tolleranza verso comportamenti ritenuti licenziosi dalla morale corrente, come la sodomia, pressoché l'unica pratica sessuale tra i membri delle comunità pirata. La presenza di forme di autogoverno e la tendenza a premiare il merito nella selezione delle cariche fu il denominatore comune delle ciurme dei bucanieri e delle logge dei massoni.

Sebbene i pirati non potessero ottenere l'ammissione in logge qualificate, dotate di regolari patenti, in varie zone del mondo e in circostanze specialissime, soprattutto in avamposti coloniali debolmente organizzati, sorsero officine semi-illegali riempitesi di ladri e predoni. Pirateria e massoneria s'intrecciarono nella prima metà dell'Ottocento nel movimento del “filibustering”, composto da avventurieri che, senza formali approvazioni governative, tentavano d'espandere i confini americani assumendo il potere nei paesi latini, spesso grazie all'appoggio di esponenti degli Stati del sud desiderosi di allargare le zone ove introdurre il lavoro schiavile.

Il fenomeno scaturì dalle attività di numerosi massoni, tra cui Narciso López, che tentò tre volte di liberare Cuba dal dominio spagnolo, fino alla cattura nel 1851 e alla condanna a morte tramite garrota. Tutti i suoi gregari erano massoni, veterani della guerra messicana. Le officine statunitensi offrirono aiuto logistico a López e sodali, mettendoli in relazione con politici, giudici e finanziatori.

Il palcoscenico europeo fu calcato da marinai massoni disposti a combattere per l'indipendenza della penisola italiana, abbattendo il sistema di alleanze congegnato da Metternich. Nelle sue memorie David Levi, che nel 1861 sarebbe entrato negli organi direttivi del Grande Oriente d'Italia, ricordò il suo ingresso in una loggia di Livorno nel 1837, al tempo in cui le officine della città toscana erano asili di marinai.

Quando nel 1848 i gesuiti vennero espulsi dagli Stati sardi, i giornali clericali addebitarono all'intervento massonico le manifestazioni cagliaritane contro i religiosi, nella convinzione che la libera muratoria contasse molti adepti negli equipaggi della marina. Uno stato di cose denunciato dalla pubblicistica antimassonica con toni apocalittici. “La Civiltà Cattolica”, rivista che con convinzione si era opposta al movimento d'unificazione italiano, persistette implacabile nel denunciare le infiltrazioni massoniche nei personali mercantili e tra gli ufficiali marittimi del regno.

Nel 1868, a due anni di distanza dalla battaglia di Lissa, in cui si erano scontrate le flotte sabauda e asburgica, un bastimento alla deriva nei pressi di un'isola greca, comandato da un membro della loggia trapanese Minerva, issò sull'albero di trinchetto uno stendardo con disegni massonici, sollecitando l'intervento di una cannoniera austriaca al comando di un iniziato.

La supposta subordinazione di ogni vincolo di natura familiare, religiosa o statale ai voleri della massoneria, accese la vena polemica della “Civiltà Cattolica”, che nel 1884 pubblicò un documento emesso dalla Gran Loggia di Francia, dandolo per originale. In esso si suggeriva ai naviganti iscritti all'obbedienza di far sventolare, in caso di difficoltà, un emblema riconoscibile dai fratelli nei paraggi. Così recitava il testo: “Ogni Capitano di mare frammassone è autorizzato ad alzare in caso di pericolo una bandiera massonica. Questa bandiera deve essere quadrata e disegnata in azzurro su fondo bianco così: due mani alzate e serrate in segno di pericolo colla croce sopra”.

Nel Sette e Ottocento le navi furono spesso teatri di riunione di logge, da Venezia alle Hawaii, e i porti i centri nevralgici del tessuto massonico. Non è un caso che nell'epoca della restaurazione gli unici focolai liberomuratori resistettero in città come Livorno e Genova, le cui officine brulicavano di navigatori. Massone, patriota e lupo di mare fu Giuseppe Garibaldi. Iniziato nel 1844 in una loggia di Montevideo, elevato maestro nel 1860, assurto quattro anni dopo alla guida del Grande Oriente d'Italia, l'eroe dei due mondi interpretò la massoneria postunitaria come uno strumento per unire le forze democratiche del paese.

Una piccola parte della componente italiana dei territori asburgici, fra cui un certo numero di massoni, partecipò con entusiasmo al risorgimento, garantendo lungo tutto l'Ottocento un collegamento tra le opposte sponde adriatiche. Fu sull'acqua che si svolse il drenaggio di materiale di propaganda irredentista dall'Italia a Trieste e, nel senso inverso, il passaggio degli esuli che andavano a congiungersi con una ragnatela associativa dominata dalle officine della penisola. Intersecato da questi vettori, l'Adriatico divenne parte integrante del mito del mare nostrum, che in mano al nazionalismo radicale, a tutti gli effetti negatore dei principi del patriottismo mazziniano, divenne un'affilata arma retorica da usare contro chiunque potesse insidiare la volontà espansiva italiana a est. L'area che si estendeva dai golfi di Venezia e di Trieste al canale di Otranto fu insomma percepita e vissuta in forme via via diverse: luogo di convivenza o arena di scontro per la salvaguardia d'identità restie all'incontro con l'altro. —

(2 - segue)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo