A Trieste la Lezione di Scienze su Rosalind Franklin e il Dna: diretta streaming alle 11

Domenica 30 marzo al Teatro Verdi il professor Guido Barbujani racconterà della scoperta della struttura invisibile a doppia elica

Si conclude domenica 30 marzo al Teatro Verdi di Trieste (ore 11) il ciclo delle Lezioni, che quest’anno ha affiancato alle ormai classiche conferenze di storia tre appuntamenti con quelle di scienze. Lezioni di Scienze è una rassegna ideata e progettata da Laterza Editori, promossa dal Comune di Trieste, organizzata grazie al contributo della Fondazione Cr Trieste e con la media partnership del Piccolo e del suo gruppo editoriale, Nord Est Multimedia.

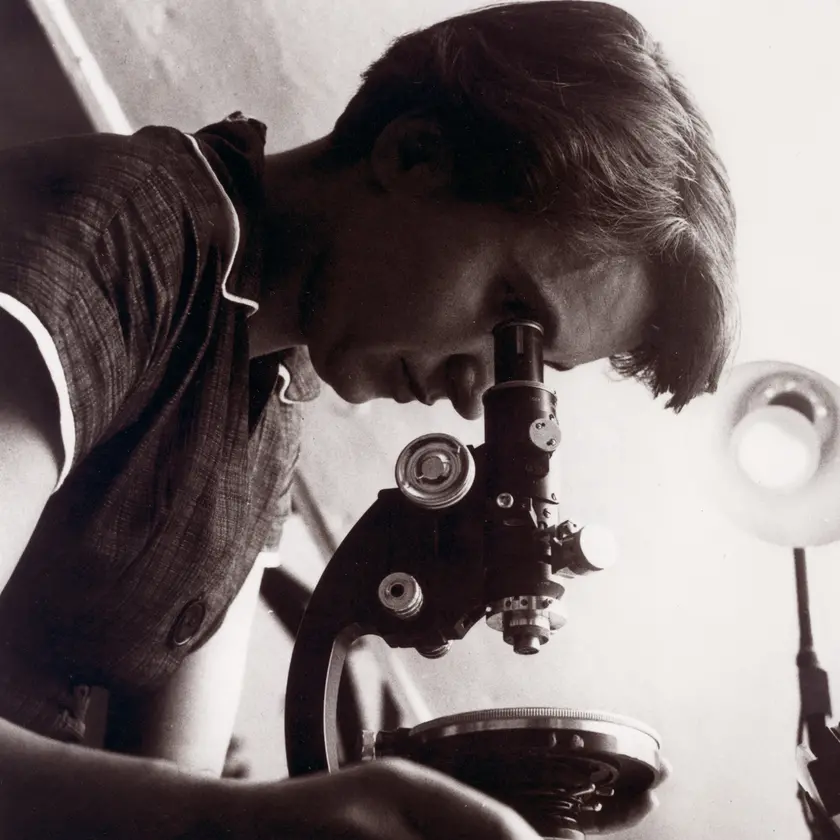

Tra i Grandi Maestri della Scienza del Novecento c’è anche Rosalind Franklin, un nome poco noto, almeno al grande pubblico, fino a qualche anno fa. Eppure la scienziata inglese fece una scoperta fondamentale per comprendere la natura del Dna, la molecola nella quale è scritta la nostra storia.

Franklin è stata penalizzata dall’essere una donna e al suo posto furono acclamati Jim Watson e Francis Crick, che usarono le immagini e parte delle sue deduzioni per pubblicare l'articolo del 1953 che rivelava la fondamentale struttura a doppia elica del Dna. Dieci anni dopo i due vinsero il Nobel per la medicina.

Di Rosalind Franklin e della “corsa al Dna” parlerà Guido Barbujani, che insegna Genetica all’Università di Ferrara, nella terza e ultima Lezione di Scienze domenica alle 11 al Verdi.

Intanto di cosa parliamo? Che scoperta ha fatto Rosalind Franklin?

«Oggi la struttura a doppia elica del Dna è un simbolo riconoscibile, ma ci è voluto molto per capirlo perché è così piccola che non si può vedere né fotografare. Tra gli scienziati c’è stata una vera corsa ad essere il primo a individuare la struttura. Rosalind Franklin ha partecipato con dei contribuiti fondamentali, ma ha perso».

Watson e Crick le hanno rubato l’idea e si sono presi i meriti?

«Ma no. Hanno pescato nelle idee precedenti e poi hanno fatto sintesi con le loro intuizioni. La ricerca scientifica è un’attività collettiva e la stessa Franklin ne era consapevole».

É stata discriminata perché donna?

«È un dato di fatto. Come quando all’epoca della 1ª guerra mondiale il matematico Srnivasa Ramanujan era stato invitato a Cambridge, ma essendo indiano non venne preso sul serio. Anche nei templi del sapere i pregiudizi erano difficili da scalzare. Sulla Franklin sono state scritte molte biografie, alcune la definiscono addirittura la dark lady della genetica. Senza romanzare, è una figura molto interessante. Illustra come fosse arduo in Inghilterra per una donna dire ciò che pensava ottenendo lo stesso rispetto degli uomini».

Ripercorriamo la storia.

«Franklin si occupava di spettrografia a raggi X, una tecnica con la quale, non potendo vedere le proteine del Dna, si “sparavano” radiazioni e poi si cercava di capire come venissero deviati i raggi X, per comprendere che forma avesse la molecola del Dna. In realtà alla Franklin si chiedeva di far molto meno di quello che lei sapeva, per cui nacquero conflitti con un altro scienziato, Wilkins, tanto che lei si trasferì in un altro college. A quel punto non si capiva a chi appartenessero i dati che aveva prodotto, se a lei stessa o al college. Così Watson e Crick ebbero accesso agli studi della Franklin».

Lei come reagì?

«Si può dire che lei non si azzardava a pubblicare i suoi risultati perché soffriva del fatto che, essendo una donna, non veniva presa troppo sul serio».

Il suo contributo è stato misconosciuto?

«Non totalmente. Nello stesso numero della rivista Nature in cui Watson e Crick presentano il loro modello, la Franklin pubblica un articolo sui suoi risultati. Ottiene un riconoscimento e viene invitata a parlare in giro per il mondo, ma si ammala e muore nel 1958».

Dal Dna al genoma. Abbiamo fatto passi avanti nella conoscenza delle malattie?

«I genetisti non sono stati all’altezza delle promesse. Watson aveva detto datemi la mappa del genoma e vi dirò tutto di noi. È stata quella la motivazione del progetto Genoma: curare le malattie, se possibile prevenirle. Oggi che abbiamo milioni di genomi la situazione è molto complicata, perché quasi tutte le malattie dipendono da decine di geni che lavorano assieme, non c’è una risposta unica per una malattia. La stessa malattia può avere cause diverse, non ci sono risultati pratici. Comprendiamo meglio tante forme di cancro, diabete, malattie neurodegenerative, ma in ambito clinico non c’è stata una rivoluzione».

Anni fa c’era timore per l’utilizzo degli Ogm, organismi geneticamente modificati, per esempio nell’alimentazione. È cambiato qualcosa?

«Non nell’America di Trump, dove circolano le tesi più strampalate. Ci siamo resi conto però che dietro alle manipolazioni genetiche non c’è uno scienziato pazzo che vuole avvelenare l’umanità, ma un tentativo serio di sviluppare più risorse perché sulla Terra siamo 8 miliardi e saremo 10 miliardi prima che la popolazione cominci a declinare, entro la fine del secolo. Per alimentare queste persone l’unica è sviluppare meglio le tecnologie, come sviluppare varietà di piante che possano crescere in condizioni di siccità».

La divulgazione scientifica può aiutare a contrastare l’ignoranza?

«Temo non molto. Per ogni persona che legge un libro o ascolta un intervento di persone sensate che si occupano di scienza, ce ne sono cento che leggono una fake news sui media digitali. C’è un problema generale che riguarda tutta la comunicazione, non solo quella scientifica. Siamo molto a rischio che venga costruita una realtà alternativa basata su presupposti senza fondamento».—

Riproduzione riservata © Il Piccolo