L’epopea dei motori diesel che dalla Fabbrica macchine viaggiavano sulle navi bianche

TRIESTE C’è un legame vitale e forte - quasi un cordone ombelicale - che lega l’attuale stabilimento della Wartsila di Bagnoli della Rosandra alla storica Fabbrica macchine San’Andrea. Il legame è costituito dagli innumerevoli e immensi motori diesel che da quasi un secolo forniscono a transatlantici, petroliere, navi da crociera le migliaia di cavalli necessari per far girare le loro eliche e muovere questi smisurati scafi nei mari e negli oceani del pianeta. Senza usare carbone, senza provocare nuvole di fumo nero, alleviando il lavoro oscuro e terribile di chi era relegato sotto coperta tra caldaie roventi, sbuffi di vapore surriscaldato, frastuono di macchine. Tutto era iniziato con i diesel che a metà degli Anni Venti motorizzarono la Saturnia e la Vulcania, i due transatlantici costruiti a Monfalcone nel cantiere “triestino” dei Cosulich. Era la prima volta a livello mondiale che motori diesel venivano installati a bordo di navi di queste dimensioni, destinate al traffico passeggeri tra le due sponde dell’Atlantico. Oggi non esiste nave da crociera che non addotti questa motorizzazione.

Gli scatti

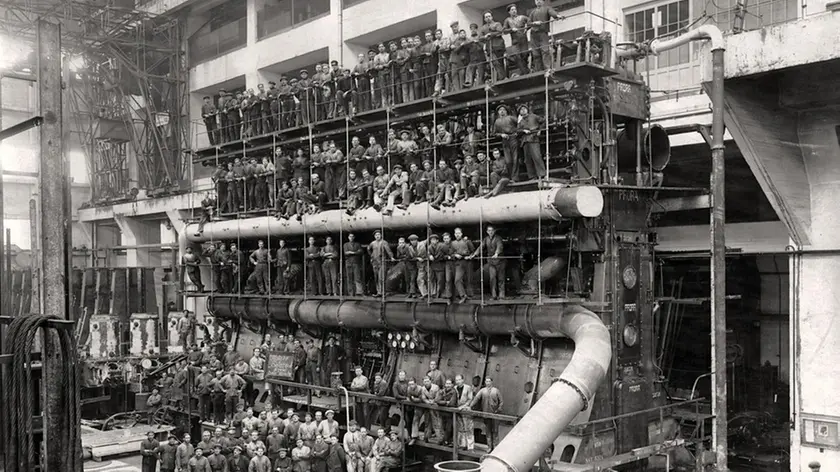

L’epopea del diesel - i primi consensi collegati delle realizzazioni della Fabbrica macchine di Sant’Andrea e l’attuale successo mondiale della Wartsila - è ben rappresentato da due fotografie. La prima è stata scattata da Francesco Penco nel 1925 all’interno della sala montaggio della Fabbrica macchine. L’altra da Marino Jerman una dozzina di anni fa nell’officina grandi lavorazioni della fabbrica di Bagnoli. Entrambe le immagini hanno come soggetto decine e decine di operai e tecnici schierati orgogliosamente sul castello d’acciaio di due immensi diesel. “Li abbiamo fatti noi” sembrano dire.

Entrambe le fotografie fanno parte a pieno titolo della storia del lavoro e dell’evoluzione tecnologica che lega i due stabilimenti triestini con un cordone ombelicate fortissimo. Ed è proprio partendo dall’immagine del 1925 di Francesco Penco che si apre il volume che Luglio Editore propone al pubblico in un’elegante veste tipografica. Ha per titolo “Noi di Wartsila Italia” e racconta la storia dello stabilimento di Bagnoli attraverso le voci di dirigenti, tecnici, operai. Non esiste un singolo autore, un direttore d’orchestra che abbia coordinato il libro e la copertina lo testimonia; non compare infatti alcun nome a riprova che si tratta di un lavoro collettivo. Le 290 pagine raccolgono infatti le testimonianze, gli impegni, i programmi futuri e le speranze di chi ha lavorato alla “Grandi Motori” o è impegnato oggi nell’evoluzione tecnologica e nello sviluppo commerciale dello stabilimento. Direttori, manager, ingegneri, operai, addetti ai “service” che assicurano in tutto il mondo quasi in tempo reale gli interventi di manutenzione e riparazione sui diesel e sulle eliche, uomini della sicurezza e della trasformazione digitale e dell’evoluzione verso l’«ibrido», raccontano il loro lavoro e come l’esperienza triestina si è integrata positivamente con quella della società finlandese proprietaria dello stabilimento. I testi sono brevi, i titoli talvolta scanzonati. Ecco alcuni esempi: “Ultima missione ammirare i pinguini”, “Donne e motori”, “L’uomo con la valigia”, “Motori avventurosi”, “Mal d’Africa”. “L’Olandese volante a Trieste”.

Si potrebbe continuare a lungo citando questo e quello, sottolineando record e prospettive. Certo è che il libro porta in superficie dettagli e situazioni in gran parte ignote al grande pubblico. Ad esempio a pagina 109 si legge a proposito degli studi sull’ibrido ben presente oggi nel settore automobilistico ma ancora ai primi passi in quello navale: “In un settore come quello marino che punta con decisione verso soluzioni ibride, Wärtsilä ha sviluppato un nuovo sistema propulsivo che combina i benefici di una propulsione tradizionale con quelli forniti dai moderni sistemi di elettronica di potenza. È un modello completamente integrato, che unisce i motori alle batterie e agli apparati elettronici ottimizzandone i funzionamenti attraverso un nuovo sistema di gestione che garantisce una generale riduzione del consumo di carburante e un complessivo miglioramento delle prestazioni, permettendo di raggiungere in alcune modalità operative emissioni zero”.

La distruzione

Un risultato insperato, nemmeno ipotizzabile nel momento in cui nel lontano 1966, esattamente il 15 novembre, nasce sulla carta la Grandi Motori Trieste. Il primo motore esce dallo stabilimento nel 1972: è un 10 cilindri, due tempi, da 40 mila cavalli a cui seguiranno altri dieci dalle stesse caratteristiche tutti destinati a navi cisterna costruite da Fincantieri. La Fabbrica macchine Sant’Andrea cesserà la produzione nel settembre 1971 per essere distrutta dalla dinamite nel 1983. “Segno dell’incapacità al riuso del patrimonio industriale che nel resto d’Europa è valorizzato e diffuso” scrisse all’epoca il giornalista Fabio Amodeo. Un altro giornalista, Guido Botteri, nel 1984 fornì i dati sulle dimensioni della fabbrica di Bagnoli. “Il complesso della Grandi Motori si sviluppa su un’area di mezzo milione di metri quadrati, dei quali circa 150 mila coperti. La realizzazione ha comportato imponenti lavori di assetto del terreno comprendenti tra l’altro lo sbancamento dei rilievi dei monti San Rocco e Usello. I dipendenti nell’ottobre del 1983 erano 2971: tra essi 37 dirigenti e 776 impiegati. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo