La questione Adriatica e il Trattato di Rapallo nervo scoperto che alimentò le future rivalse

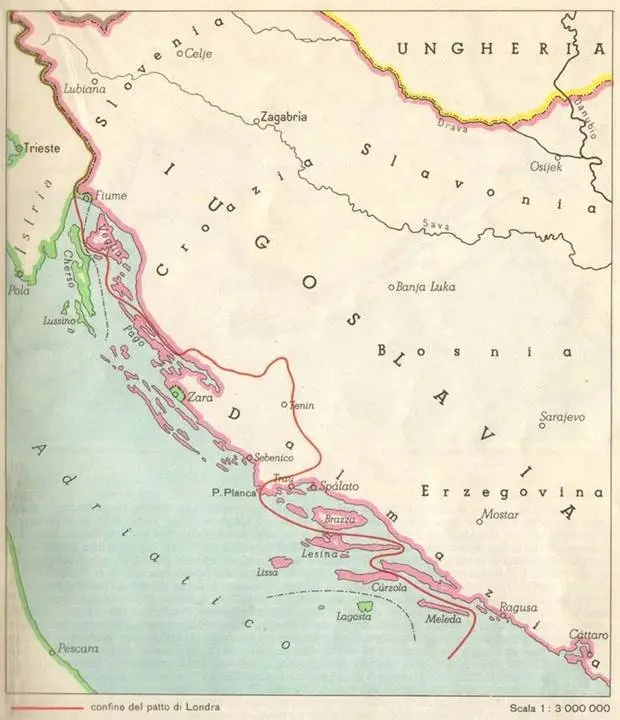

Il Trattato di Rapallo, firmato a Villa Spinola il 12 novembre 1920, compie oggi cent’anni. Tale accordo concluse quasi due anni di trattative miranti alla definizione dei nuovi confini orientali dell’Italia dopo la prima guerra mondiale. Il negoziato si aprì con la Conferenza della Pace di Parigi, che a partire dall’inizio del 1919 si occupò di tutti gli accordi definitivi fra paesi vincitori e paesi sconfitti. L’Italia partecipò da paese vincitore. Ad essa era cara la seria tutela dei confini settentrionali ed orientali quale era stata definita e promessa dai paesi alleati della Triplice Intesa (Francia, Gran Bretagna e Russia) con la firma del trattato segreto di Londra del 26 aprile 1915. Con quel trattato Parigi, Londra e Pietrogrado avevano promesso a Roma – in caso di vittoria alla fine della prima guerra mondiale – di ottenere il Trentino-Alto Adige, la Venezia Giulia, la Carniola, l’Istria, il Quarnero (con le isole di Cherso e Lussino, ma non la città di Fiume e non l’isola di Veglia), le isole di Dalmazia (fra le quali Pago, le Incoronate, Lissa, Lesina, Curzola, Meleda, Lagosta), la Dalmazia da Carlopago (escluso) a Capo Planca con Zara, Tenin e Sebenico. L’Italia, inoltre, avrebbe avuto Valona in Albania, un’influenza nel Levante del Mediterraneo a detrimento dell’Impero Ottomano e dei compensi coloniali in Africa.

Di fronte a tali promesse l’Italia ruppe gli indugi, denunciò il trattato della Triplice Alleanza, che la legava dal 1882 ad Austria-Ungheria e alla Germania, ed entrò in guerra contro l’Austria-Ungheria. La guerra, dopo incredibili sacrifici e incommensurabili rischi di perderla, fu vinta. Con il trattato di pace di Saint-Germain-en-Laye (10 settembre 1919) fra paesi vincitori ed Austria, l’Italia ottenne il Trentino–Alto Adige. Per la definizione dei confini orientali dell’Italia emerse la contrastata “Questione Adriatica”. Il negoziato si svolse fra un paese vincitore (il Regno d’Italia) ed un nuovo paese (il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni). Quest’ultimo nacque sulle ceneri dell’Impero austro-ungarico e fu composto da un popolo vincitore (il popolo serbo) e da due popoli sconfitti (i croati e gli sloveni, che, durante la guerra, avevano combattuto nelle file dell’esercito austro-ungarico contro l’Italia).

La conferenza della pace di Parigi fu turbata da due linee contrastanti, in relazione alla Questione Adriatica: la fedele esecuzione degli accordi segreti di Londra, da una parte, e l’applicazione, d’altra parte, dei nuovi principi legati alla legittimità fondata sulle linee di nazionalità, proposta e difesa dal Presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson. A rendere più complessa la questione intervenne, a partire dal 12 settembre 1919, la conquista della città di Fiume da parte di Gabriele D’Annunzio e dei suoi legionari, in ragione della preponderanza italiana sancita dal plebiscito del 30 ottobre 1918.

Di fronte a una delegazione italiana che aveva chiesto – per la delimitazione dei nuovi confini orientali – l’esecuzione degli accordi segreti di Londra ai paesi alleati e una delegazione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni che si appellava al rigoroso rispetto dei principi di Wilson, si decise che la questione sarebbe stata risolta da un negoziato bilaterale fra Roma e Belgrado. Nel corso del 1920 i negoziati giunsero alla fase decisiva. Essi ebbero come protagonisti da una parte Carlo Sforza (insieme a Giovanni Giolitti ed Ivanoe Bonomi) e, d’altra parte, Ante Trumbić (insieme a Milenko Vesnić e Costa Stojanović).

Il risultato, dopo innumerevoli peripezie diplomatiche, studi meticolosi sulle carte, calcoli di convenienza strategica, fu alquanto magro per l’Italia, che ottenne in Dalmazia territori molto inferiori alle promesse del 1915, mentre per la città di Fiume venne creato un “corpus separatum”, amministrato da un potere locale sotto il controllo della nuova Società delle Nazioni. Perché Sforza alla fine accettò molte delle richieste della controparte e non fece valere né tutte le ragioni dell’Italia, né le ragioni della sicurezza dettati dalla linea delle Alpi Dinariche? Tale generosità non avrebbe contribuito a generare nuovi sentimenti di rivalsa, di cui si sarebbe nutrito il fascismo negli anni successivi? —

Riproduzione riservata © Il Piccolo