La protesta studentesca del ’68: quando la libertà diventò globale

Il quinto incontro delle Lezioni di Storia con il professor Marcello Flores, promosse dal Comune di Trieste, ideate dagli Editori Laterza con il contirbuto della Fondazione CRTrieste e la media partnership de Il Piccolo. Titolo dei sei incontri: "Rivoluzioni!".

TRIESTE A 50 anni dal’68 possiamo cercare di dare uno sguardo storico a quell’anno così importante ed emblematico, un anno che ha segnato lo spartiacque tra il primo ventennio successivo alla seconda guerra mondiale e il successivo ventennio che terminerà nel 1989 con la fine della guerra fredda e della spaccatura tra mondo capitalista e mondo socialista.

Per prima cosa occorre rimarcare che il’68 è stato un evento mondiale, il primo vero evento globale della storia. La ribellione degli studenti e dei giovani è avvenuta in decine e decine di paesi in tutto il mondo (dall’Europa alle Americhe e all’Asia), con caratteri simili e con una cultura che sembra, per la prima volta, «globale», ma senza nascondere le peculiarità nazionali. Questo in un anno in cui la protesta contro la politica delle due superpotenze (Usa e Urss) ha trovato il momento culminante nella lotta contro l’intervento americano nel Vietnam e nella condanna dell’invasione sovietica della Cecoslovacchia.

La principale ragione materiale di questa protesta globale risiede nella crescita enorme di giovani che si iscrivono nelle università di tutto il mondo attorno alla metà degli anni’60. Sono i rappresentanti di una generazione che ha vissuto il grande sviluppo del dopoguerra e il traguardo della fine del colonialismo, e che nel rifiuto del ricatto nucleare e della guerra fredda immagina di poter intervenire a cambiare il mondo, ritenendo possibile e a portata di mano una palingenesi sociale, culturale e politica. La fiducia nel futuro, nella possibilità del cambiamento, e il rifiuto dell’ipocrisia del mondo degli adulti, si concretizza in una battaglia che – partendo dal mondo dell’università e della scuola – si diffonderà poi su tutta la società attorno al tema dell’antiautoritarismo. È messa in discussione l’autorità dei rettori, dei presidi e dei docenti, cui si contrappone la richiesta di partecipazione, di un confronto libero e critico su tutti i temi del mondo contemporaneo; e poi sarà messa in discussione l’autorità di tutte le istituzioni, a partire dalla famiglia per proseguire in ambiti diversi, l’esercito e la chiesa, la giustizia e la salute.

Il movimento del’68 si presenta come una grande richiesta di libertà (al plurale) che abbracciano ogni ambito sociale: dalla vita familiare e privata al rapporto con le istituzioni pubbliche, cercando di «vivere» quelle libertà individuali (libertà di parola, libertà sessuale, libertà di esprimersi, libertà di cultura, libertà di vivere in modo anticonformista) in una forma collettiva, comunitaria, che porterà ad abbattere la divisione netta tra «pubblico» e «privato». Gli studenti del’68 si mobilitano per temi che sono spesso circoscritti e locali (le aule, i laboratori, la riforma scolastica, i dormitori divisi per sesso) ma vivono all’interno di un contesto che è contrassegnato da una grande attenzione per gli avvenimenti internazionali (la guerra in Vietnam, le battaglie per i diritti civili, i movimenti di guerriglia in America latina, la rivoluzione culturale cinese), che peserà enormemente per radicalizzare a accelerare l’orientamento politico della protesta giovanile.

Come in ogni epoca di rottura e di trasformazione gli aspetti positivi e negativi s’intrecciano, soprattutto se guardati con i risultati che hanno lasciato nella storia successiva. L’eredità più visibile è un’eredità culturale, di linguaggi, tendenze, mode, che si sono diffuse in tutta la società proprio a partire dal’68, e tutte legate a una ricerca di maggiori libertà. Ne è conseguita una trasformazione profonda della famiglia tradizionale, anche di quella nucleare che si era affermata con la modernità del Novecento, con meno figli, matrimoni più tardivi e meno frequenti, attenzione individuale alle proprie aspettative e progetti di vita, ma anche attenzione alla sfera pubblica, alla dimensione civica, alla solidarietà collettiva.

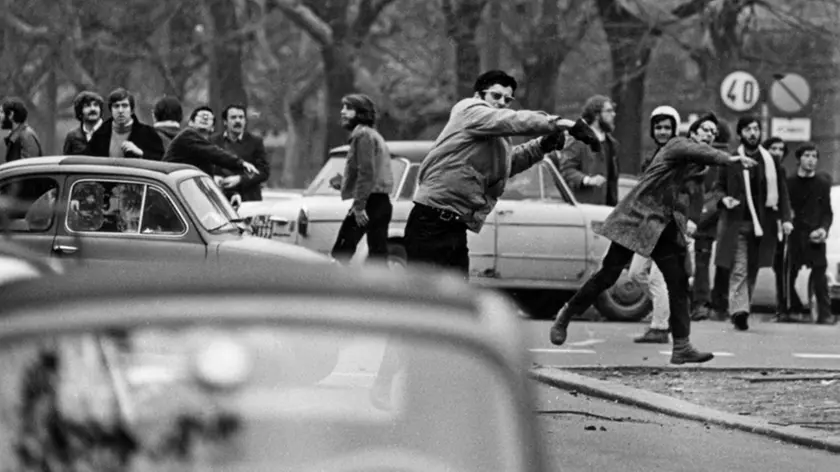

Nel’68 sono spesso le immagini a parlare, immagini-simbolo che aiutano a capire il clima di quell’anno e le ragioni della rivolta giovanile. E sono le immagini dei giovani di Roma e Parigi, di Berlino e di Berkeley, di Praga e di Città del Messico, a mostrare il carattere unitario, pur nelle profonde ed evidenti diversità, di questo grande evento globale che cinquant’anni fa ha cambiato il modo di guardare il mondo. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo