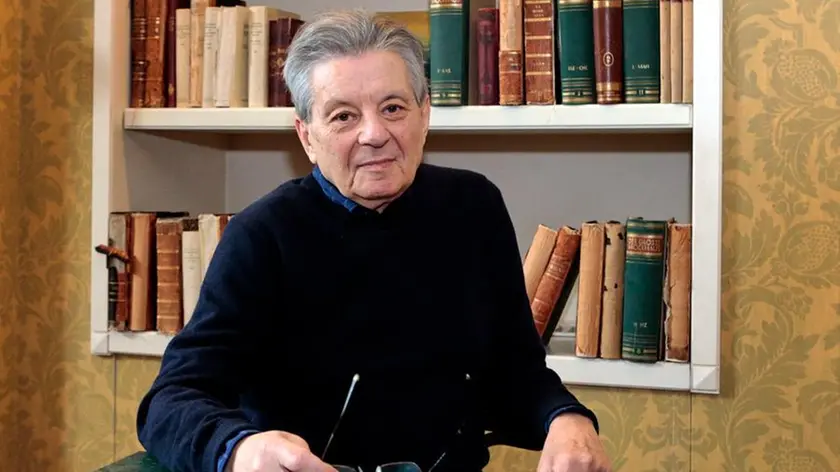

Adriano Sofri a Trieste: «La memoria efficace ha bisogno dell’oblio»

TRIESTE La casa natale in via Kandler, il Carso tra Opicina e Monrupino frugato in ogni dolina con una banda di ragazzini del posto, il cane lupo della polizia civile con cui ha passato un’estate a Prosecco, le esercitazioni dei militari americani che poi regalavano mazze da baseball e guantoni. Sono tanti i ricordi che legano Adriano Sofri a Trieste. Tra questi c’è anche il quaderno scritto dalla madre maestra elementare in cui ha raccontato ai figli i suoi anni trascorsi nelle scuole del Carso sloveno. In quel quaderno Sofri ha scoperto che la mamma aveva riportato anche un episodio, avvenuto nel 1930 a Vrhpolje, nella valle del Vipacco a pochi chilometri da Gorizia, che aveva un legame con la strage di piazza Fontana, fatto che ha segnato la biografia di Sofri. Da quella scoperta è scaturito un libro, “Il martire fascista”(Sellerio, pagg. 248 pagg, euro 15), pieno di suggestioni e coincidenze, che presenterà oggi pomeriggio, 5 febbraio, alle 17.30 alla libreria Lovat di Viale XX Settembre.

«C’era questo personaggio – spiega Sofri – Nino il mussoliniano come veniva chiamato, che era finito nel gran calderone dei depistaggi seguiti alla strage perché ritenuto il sosia di Valpreda. Di lui dicevano che era figlio di un martire fascista. Così ho cominciato a occuparmi di questo martire, il maestro elementare Francesco Sottosanti, che era stato ucciso da antifascisti sloveni e ho scoperto che della vicenda ne aveva parlato anche mia mamma nel suo quaderno».

Cosa ha scoperto?

«Sottosanti - risponde Sofri - veniva dipinto come un maestro generoso e paterno, i funerali furono solenni, con le scolaresche riunite. Poi venne fuori che sputava in bocca ai bambini che osavano parlare in sloveno ed era tisico. Ma poi c’è stato un altro colpo di scena e cioè che il maestro era stato ucciso per sbaglio. Il responsabile delle violenze sui bambini era suo fratello, anch’egli maestro a Vrhpolje».

Come ne è venuto a conoscenza?

«Me l’hanno detto. In Slovenia lo avevano sempre saputo, ma era una faccenda che si è preferito tacere».

Perché uccidere una persona al posto di un’altra non è una cosa di cui andar fieri. E in Italia?

«Si era capito che il fratello del morto non si comportava bene con gli scolari, c’erano state molte proteste da parte dei genitori, ma si è preferito tenere il punto del maestro martire. Capiamoci, insegnare l’italiano lì non era insegnare una lingua ma “la lingua”. Ecco, credo che tutta questa vicenda sia importantissima perché ci riconduce a vastissimi problemi con una quantità di bandoli, il principale dei quali riguarda la discussione sul totalitarismo imperfetto del fascismo e le sue attenuanti sul supposto totalitarismo perfetto nazista o staliniano. Sono stereotipi che non funzionano, il fascismo desiderava essere totalitario e razzista. Questi due termini non intervengono nel regime fascista a poco a poco, la vicenda delle terre di confine dimostra che il fascismo è totalitario e razzista fin dalle origini. Il fascismo di confine è l’anticipazione e la sperimentazione del vero carattere del fascismo. Aveva una radice che i migliori sloveni hanno individuato e denunciato subito».

Sottosanti e il fratello sono due dei tanti maestri che il regime invia nelle terre diventate italiane con lo scopo di completare l’opera di snazionalizzazione degli sloveni.

«I regimi totalitari, volendo impadronirsi di corpo e anima dei loro sudditi hanno grande difficoltà con gli adulti, perché sono già formati, puoi dargli una bastonata per tenerli in carreggiata, ma non puoi plasmarli, invece i bambini sono come argilla. I fascisti volevano costruire l’uomo nuovo italiano, ma nemmeno con i bambini, come capiscono i più realisti, hanno speranze. È la disperazione del totalitarismo che non riesce a conquistare gli allogeni, come venivano chiamati gli sloveni. Una parola intollerabile alla radice, perché vuol dire “sei nato qui ma non c’entri più niente”».

La vicenda che lei racconta dimostra come sia difficile avvicinarsi alla verità dei fatti. E c’è anche il rischio che si tramandi qualcosa di sbagliato. Cosa si può fare?

«Penso che non dobbiamo esser invadenti col futuro altrui, il rischio peggiore è di finire ostaggi del nostro futuro. D’altra parte non esiste un altro territorio in Italia che abbia una ricchezza di studi e una obiettività di documentazione e intelligenza di ricerche come quelle che esistono qui, da una parte e dall’altra del confine. Ogni anno il Giorno del ricordo non fa che esplodere molta ignoranza (o la inconsapevolezza, è difficile distinguere), ma se uno vuole davvero capire è facilitato dalla produzione degli studi scientifici».

Ma non c’è il rischio che tutte queste celebrazioni le facciano diventare un rito stanco? Recentemente, parlando della Gioranta della memoria, Cacciari ha detto che di memoria ce n’è anche troppa e sarebbe meglio il perdono.

«Non credo che l’antidoto sia il perdono, caso mai l’oblio, la memoria per essere efficace ha bisogno della dimenticanza. Il rischio che le celebrazioni diventino un rito un po’esausto c’è, ma è inevitabile».

Domani lei presenterà il libro al Kulturni Dom di Gorizia, dopo che è stata negata la disponibilità dell’auditorium, di proprietà della Regione, concessa in un primo momento. Che cosa ha da dire?

«Non ne so niente, non mi occupo io dell’organizzazione degli incontri». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo