A Goli Otok sono cresciuti i pini di Aleppo. Il seme piantato dai prigionieri come Ešref

«Mentre la barca sussulta sulle onde, riesco a distinguere una scura striscia di vegetazione inaspettata che la percorre tutta come una cintura o una ciocca di capelli posticci. Quasi avesse intuito il mio stupore, il capitano prova a spiegarmi: “All’inizio in quel luogo non c’era nemmeno un filo d’erba. Furono proprio i primi “abitanti” dell’isola, i politici, a seminare quelle piante che ora vede lì davanti”».

Lo stupore di quel paesaggio verdeggiante mitiga il groppo in gola che la donna sta provando avvicinandosi a Goli Otok, l’Isola Calva. Un ritorno che rinnova il dolore, ma che è anche un tentativo di ricomporre il rapporto con il padre di cui è “contemporaneamente orgogliosa e impaurita da tanta forza d’animo”. Chi scrive è Dunja Badnjević che ripropone questo suo “L’Isola Nuda” uscito già nel 2008, per i tipi di Bordeaux Editore (188 pagine, 13.30 euro) arricchito di una nuova sezione di documenti ritrovati e “narrati” dalla stessa autrice. Libro che fa parte di quell’ampia letteratura e memorialistica sviluppatasi negli Stati post-jugoslavi su quello che era un segreto ben custodito: il più feroce lager di Tito, destinazione, dal ’49 al ’56, di migliaia dei “banditi” come venivano definiti coloro che erano sospettati di “cominformismo”, di essere agli ordini di Mosca, dopo la rottura tra Stalin e Tito.

Giacomo Scotti, lo scrittore connazionale che tra i primi ha svelato questa tragedia, parla in generale di 300.000 detenuti, di cui 4000 italiani, tra i quali i noti “monfalconesi”, quegli operai che nel dopoguerra avevano fatto il contro-esodo illudendosi di contribuire a costruire in socialismo nella Federativa. Altre fonti ne citano molti più. Di essi 16 mila finirono alla cosiddetta “Azienda del marmo”, casella postale 12, Buccari, l’indirizzo, in realtà, di Goli Otok, Isola Nuda, o Isola Calva.

Dunja Badnjević è una delle tante vittime dell’Isola, dove per quattro anni viene detenuto suo padre, Ešref Badnjević discendente del bey Hašim Badnjević Pašalic, il “benefattore”, uno dei dieci maggiori intellettuali della Bosnia, che a metà dell’Ottocento aveva promosso la scolarizzazione della sua gente. Ešref frequenta il liceo a Travnik dai Gesuiti. Particolare che conferma quella convivenza, che nel periodo ottomano caratterizzava la Bosnia, raccontata dallo storico Egidio Ivetic nel suo “I Balcani”. Al liceo dei preti Ešref stringerà amicizie con altri futuri intellettuali marxisti. Diventerà comunista e finirà a Jasenovac spaventoso campo di sterminio degli ustascia. Riuscirà a scappare nel 1940 e si unirà, insieme alla futura moglie, ai partigiani con i quali combatterà fino alla fine della guerra. Per Badnjević poi la strada è spianata: diventa ambasciatore in Egitto e ritornato a Belgrado vive sulla collina di Dedinje dove abita Tito e la nomenclatura in una villa vuota di mobili perché non vuole gli arredi appartenuti ad altri. Un’infanzia dorata emerge dai ricordi di Dunja bambina. La rottura del ’48 divide i comunisti: Ešref Badnjević crede che esistano ancora dei margini di discussione. Deluso, rileva che ”l’isterismo ha sommerso il pensiero”. Comincia via via a perdere i suoi appoggi e anche la villa di Dedinje. Nel ’51 viene arrestato e finirà sull’Isola.

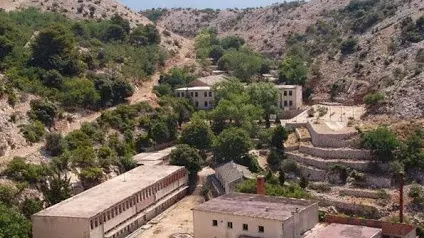

L’autrice sviluppa la narrazione intercalando i ricordi del padre con i momenti della sua vita e di quel Paese contraddittorio dove funziona a pieno ritmo per sei anni un inferno come Goli Otok in cui i prigionieri erano costretti a diventare gli aguzzini degli altri prigionieri, dove dovevano fare lavori inutili come spostare le pietre da una parte all’altra e come scavare la sabbia nel mare, dove dovevano piantare alberi nelle pietraie e riusciranno a far crescere i pini di Aleppo su 42 ettari di superficie. Paese dove, pochi anni dopo nasce Praxis, la rivista eretica che intersecherà il ’68 e raccoglierà i più brillanti studiosi e filosofi da tutto il mondo. Paese che concede il passaporto ai suoi cittadini, Paese dove comunque si respira più liberamente che negli altri stati del socialismo reale.

Il padre non cede per quattro lunghi anni e viene rilasciato, ma finirà di nuovo all’isola di San Gregorio, dove le condizioni sono meno dure e Dunja, che ha 13 anni, può andare a trovarlo insieme a suo fratello e alla seconda moglie; il matrimonio con sua madre non ha retto alla tragedia. È accaduto a moltissimi altri “ospiti” dell’Isola, come Ligio Zanini, il maestro-pescatore rovignese autore dello splendido “Martin Muma”.

«Ero abituato alle carceri», afferma Ešref Badnjević, però per i figli quelle lunghe assenze del padre significano essere “quasi orfani”. E anche se, come Dunja, e come Vesna Stanić autrice de “L’isola di pietra”, hanno una vita normale, anche con tante soddisfazioni, rimane il peso di questa esperienza. Questi figli sospesi tra l’ammirazione e il risentimento, vivono questo sentimento con un lancinante senso di colpa. Come accade a Nina, figlia di una prigioniera di Goli Otok, raccontata magistralmente da David Grossman in “La vita gioca con me”.

Dunja Badnjević conclude il suo libro con un’amara constatazione: quel Paese contraddittorio è sparito, e, nonostante il dolore per l’ingiustizia subita, la sua scomparsa ha generato in lei un sentimento che chiama “apolitudine”: privazione di un’identità, del passato, delle amicizie, dei sogni, delle radici. Lo ribadisce nel suo altro libro “Come le rane nell’acqua bollente”, dove, guardando la costa istriana dalla Rive di Trieste, si rende conto che quello non è più il suo Paese, è “altro” e capisce il dolore degli esuli istriani, fiumani e dalmati anch’essi rimasti senza la loro terra. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo