Trieste è magica: parola di Maria Teresa

Lo sapevate che a Trieste verso la fine del ‘700 c’erano ben 21 manifatture di rosolio? Seguito a stretto giro dalla produzione della triaca, sostanza che allora tutti assumevano e commerciavano poiché era un antiveleno e una panacea di tutti mali? Entrate al Magazzino delle Idee a visitare la mostra “Maria Teresa e Trieste. Storia e cultura della città e del suo porto”, inauguratasi ieri e visitabile fino al 18 febbraio, e incontrerete, accanto alla Trieste che già conoscete, una grande città dal volto nuovo, dai dettagli sconosciuti, dalle storie noir di spionaggio, un grande centro commerciale e manifatturiero fondamentale del Mediterraneo. Modernissimo e capace di attirare nel suo porto in continua evoluzione le merci più attrattive, inusitate e all’avanguardia.

Sì, perché i mercanti che scendevano dai loro velieri, provenienti da ogni dove, consumavano qui in anteprima le loro preziose merci: tè, stoffe e ceramiche orientali, tabacco. E se, per magia, voleste immergervi nei racconti più aggiornati dei capitani di mare, dovreste scendere in porto all’Osteria dei Greci, dove ogni buon assicuratore dell’epoca si recava per avere notizie preziose. Se invece preferite il caffè, nella Trieste di Maria Teresa ce n’erano due di cattolici romani, due dei grigioni e uno dei greci. E se i chicchi del Levante erano finiti, ci si poteva consolare con quelli dell’America.

La città era allora in posizione strategica al centro tra due mondi, non in periferia, e ciò determinò la sua grandezza, ha precisato ieri all’inaugurazione della mostra lo storico Daniele Andreozzi dell’Università di Trieste, facente parte con Raffella Sgubin, Alessandra Marin e Loredana Panariti del comitato scientifico, coordinato da Antonio Giusa, che ha curato con Francesca Pitacco questa mostra speciale, ineccepibile e attraente.

Per la modernità del linguaggio espositivo, declinato in modo armonico e logico in un allestimento firmato da Metroarea, rappresentato da Giulio Paladini, con Maurizio Terpin di Interfase cui si deve la parte multimediale dell’allestimento, che rende la rassegna più soft e interessante per gli aspetti tecnologici innovativi. Strano no? Tu prendi in mano uno dei vasi di foggia antica che in mostra ti ricorda che allora Trieste era una grande mediatrice di cereali, caffè, spezie, sapone, tè, cremor tartaro, talleri, olio d’oliva, ma anche produttrice dei già citati rosolio e triaca e di altri generi, e sulla parete compaiono immagini e informazioni sul tema.

Aspetto per altro, quello dell’intensa attività manifatturiera, rimasto nel tempo piuttosto sottaciuto. A torto, dal momento che questa deriva dal fatto che i primi mercanti triestini non erano particolarmente ricchi, perciò per loro era fondamentale scambiare le merci portate dalle navi, senza tirar fuori soldi, cioè con merci di loro produzione, anche perché far ripartire le navi vuote comportava una spesa ingente. Tutte le manifatture che venivano prodotte qui seguivano quindi la logica di sfruttare le merci che arrivano dal mare perché, entrando nel porto franco, non pagavano dazi finchè non accedevano al territorio doganale imperiale, e bisognava farle ripartire per mare come contraccambio.

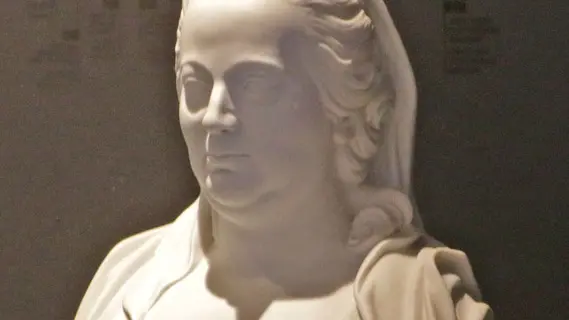

Anche l’incipit della rassegna è azzeccato: raffinato come Maria Teresa, che aveva intuito, fra i molti temi, l’importanza del concetto di comunicazione del potere e si faceva ritrarre spesso. Il percorso inizia infatti con una galleria di dipinti da cui ci osservano lei in diverse attitudini, il padre Carlo VI, il marito Francesco Stefano di Lorena, il figlio Giuseppe II e Leopoldo II nel doppio ritratto di Batoni che simbolizza la continuità della sovrana.

Dopo una time line in cui gli avvenimenti triestini dell’epoca sono utilmente messi in rapporto con i coevi accadimenti europei, un accenno alla vita di corte, non particolarmente ricca ma morigerata ed elegante, consiste in una serie di porcellane viennesi, cui fanno da contrappunto più avanti delle bianche manifatture triestine, e nell’esposizione di due importanti tavoli disegnati dal famoso architetto Nicolò Pacassi. Suddiviso per argomenti in “stanze” e incorniciato da un lato da stampe e disegni che narrano lo sviluppo urbanistico e architettonico e la vita della città, e dall’altro dai personaggi più rappresentativi che vi abitarono, tra cui Winckelmann e Casanova, il percorso culmina nel ricordo prezioso della presenza delle comunità illirica, ebraica e greca nella Trieste dell’epoca. Forse con il sottaciuto auspicio che il miracolo teresiano si ripeta.

Riproduzione riservata © Il Piccolo