Il Leopold vende tre Schiele per pagare i suoi avvocati

VIENNA. «Sono tre opere eccezionali e tre esempi pregnanti dell’abilità di Egon Schiele come disegnatore, in una fase determinante sia dal punto di vista biografico che artistico» ha detto il direttore del Leopold Museum, Tobias Natter, dei disegni che il museo viennese ha deciso di mettere in vendita da Sotheby’s a Londra, nell’àmbito dell’asta di stasera su Impressionisti e Arte Moderna. L’evento è importante, anche se non è la prima volta che negli ultimi anni l’istituzione fondata dal collezionista Rudolf Leopold deve ricorrere al mercato dell’arte, facendo cassa per necessità di coprire i costi di contenziosi milionari legati a cause di restituzione.

Due anni fa, il dipinto “Case con panni stesi” di Egon Schiele, fruttò 27,6 milioni di euro a copertura delle spese legali per la difesa a oltranza della proprietà del ritratto “Wally”, ancora di Schiele, il quadro che nel 1998 venne posto sotto sequestro dalle autorità statunitensi nel corso di una mostra al Moma di New York, in seguito alla denuncia degli eredi della prima proprietaria del dipinto, Lea Bondi Jaray.

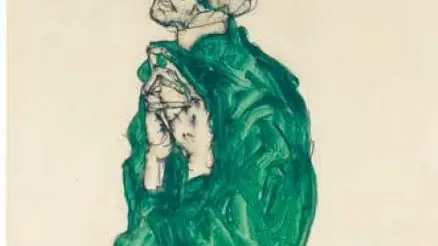

Ora il valore di stima dei tre fogli a matita e gouache - i lotti 5, 6 e 7 - è compreso fra i 9 e i 12 milioni di euro: l’ “Autoritratto in camicia verde” del 1914, valutato 2.2-3 milioni di euro; l’autoritratto assieme alla compagna e musa Wally, intitolato “Coppia”, del 1914-15, stimato tra gli 8 e i 10.6 milioni di euro, e l’erotico “Ragazza supina con gambe e braccia incrociate” uno degli ultimi lavori dell’artista, datato 1918, anno della morte del pittore, con un prezzo di stima fra 870.000-1.200.000 euro.

Il motivo della vendita: rientrare del prestito contratto con una banca per pagare i costi di un’altra causa ultradecennale, quella per un altro quadro di Schiele, “Case sul mare”.

Per poter tenere nelle proprie collezioni quell’opera, nel giugno dell’anno scorso era stato raggiunto un accordo stragiudiziale con gli eredi di Jenny Steiner, del quale non è mai stata rivelata l’entità.

Rudolf Leopold aveva acquisito quel dipinto negli anni ’50, ma quell’olio su tela aveva alle spalle una storia drammatica: era stato confiscato dai nazisti, messo all’asta nel 1941, acquistato dalla famiglia di Josefine Ernst, e poi venduto a Leopold nel dopoguerra. Come per tutti gli oltre dieci casi di restituzione che hanno lambito finora il Leopold Museum, il collezionista aveva tuttavia sempre dichiarato la propria buona fede.

A partire dal 1998 e per un decennio, il Leopold Museum si è però sempre strenuamente opposto a ricerche sulla provenienza dentro ai propri depositi e alle proprie sale, creando così un conflitto frontale con la Repubblica austriaca - impossibilitata a far valere le leggi sulla restituzione, perché il Leopold Museum è una fondazione - con la Comunità Ebraica, e con l’opinione pubblica.

Anche numerose accese esternazioni di Leopold nel corso degli anni hanno contribuito a cementare un clima di diffidenza reciproca: da un lato il collezionista, indignato per le accuse di aver in certi casi saputo della provenienza delle opere e di non volersi adeguare alle leggi, e dall’altro lo stato, le commissioni di storici, le commissioni di storici dell’arte, i media, le associazioni di vittime del nazismo.

E dire che fu proprio il sequestro di “Wally” nel 1998 a mettere in moto a livello internazionale legislatori, storici ed esperti, per affrontare l’immenso iceberg delle opere razziate dai nazisti e spesso mai restituite, anzi immesse talvolta sul mercato attraverso aste in istituzioni prestigiose, o passate di mano con transazioni private.

È possibile che mai possa essere provata la malafede o la buonafede di Leopold e i due accordi raggiunti a partire dal 2010 sono in ogni caso un passo concreto in direzione di una riparazione anche di ordine etico. Tuttavia restano aperti ampi spazi di dibattito sull’intera catena di transazioni riguardanti opere passibili di restituzione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo