Lo scalo di Trieste su un altro mare: da Michelstaedter a Italo Svevo

TRIESTE Un portolano del golfo di Trieste visto con gli occhi della letteratura. È questo l’approccio scelto dallo scrittore Mauro Covacich per la sua “lezione per il terzo centenario “del porto, dal titlo “Il Porto nell’identità e nella cultura di Trieste”. La Umago di Fulvio Tomizza, nato a pochi chilometri di distanza, il faro della Salvore degli ultimi anni di Enrico Mreule, l’amico di Carlo Michelstaedter e naturalmente la Trieste delle sue tante voci. Sono alcuni tra i punti geografici che evocano suggestioni letterarie e che come un filo d’oro collegano questi luoghi alla grande letteratura europea.

Se il golfo di Trieste visto dalla riviera di Barcola sembra chiuso da un orizzonte limitato, la letteratura che qui ha preso vita ha saputo creare uno sfondamento di prospettiva, andando oltre, verso un altro mare, in perfetta sintonia con la storia di Trieste degli ultimi trecento anni.

La lezione del professore Giulio Mellinato del 24 marzo

L’intervento di Covacich che si è tenuto oggi alla Stazione Marittima ha esplorato la letteratura triestina, soprattutto quella del primo Novecento, a partire da un concetto-guida, e cioè la letteratura come porto franco dell’esistenza. Per farlo lo scrittore triestino ha evocato oggetti legati ad aneddoti poco noti o sconosciuti. La pistola con cui si è ucciso Carlo Michelstaedter, l’anguria che mangiava Umberto Saba quando ebbe l’ispirazione per il titolo del romanzo di Quarantotti Gambini “L’onda dell’incrociatore”, il plico che James Joyce incaricò Italo Svevo di andare a prendere nella casa di via Bramante 4, l’ultima in cui visse a Trieste.

A proposito di Svevo, Covacich si è soffermato su una dimensione poco esplorata dell’autore della “Coscienza di Zeno”, quella di uomo d’affari. Svevo conosceva molto bene il mondo dell’economia e della finanza, ambiti che normalmente si pensano esclusi dalla competenza di uno scrittore. Svevo, al contrario, da facoltoso capitano di industria, conosceva molto bene la sua azienda, in più era cosmopolita, parlava tedesco e francese e l’inglese l’aveva imparato andando a lezione da Joyce.

Tra gli altri oggetti che Covacich ha chiamato a raccolta ci sarà una bottiglia di acquaragia, cui è legato un aneddoto ricordato da Eugenio Montale a proposito di Svevo, un autentico colpo di scena nel rapporto fortunato tra i due. Insomma il gioco dell’intervento di Covacich, che è quello di incrociare le esperienze umane di questi scrittori con gli elementi della loro vita personale, ha offerto un pretesto per mostrare come in questa zona franca che è la letteratura, Trieste dispieghi il massimo della sua spiccata identità e il suo dissolvimento in qualcosa di più grande.

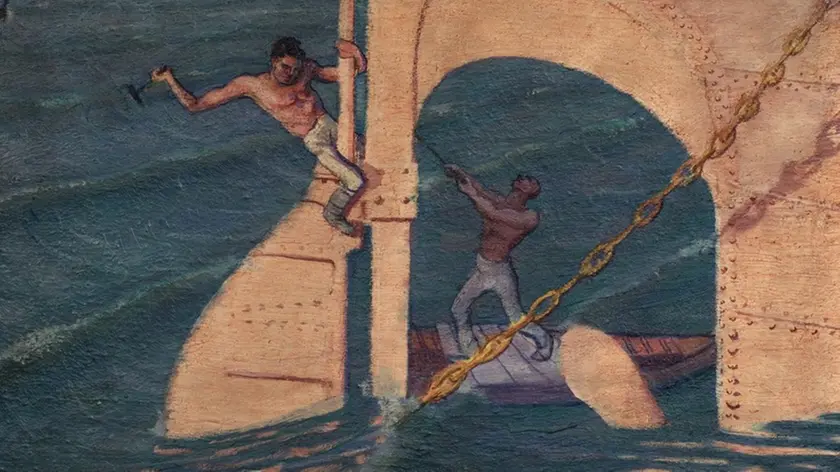

Una parte è stata poi dedicata al mare e a un altro mare, inteso nel duplice aspetto degli altri mari solcati dalle navi che hanno reso grande Trieste e di un’altra dimensione dello spirito, l’alterità che abita l’identità forte di Trieste.

E' stato ricordato Roberto Bazlen, l’immagine più emblematica di scrittore inespresso, e la cui ineffabilità è la stessa di Trieste, la sua difficoltà a essere definita. Covacich ha indagato il contrasto in cui vive Trieste, l’avere una identità spiccatissima, per la quale si è usato il concetto di triestinità come città della crisi, e nello stesso tempo l’essere composta da caratteri diversi, quello algido, nobile, aristocratico che viene dalla tradizione asburgica e quello caldo, levantino, mediterraneo che appartiene alla sua storia di commerci sul mare.

Da questo contrasto nascono, come nei romanzi di Svevo, personaggi burloni disposti allo scherzo e al gioco che possiamo trovare anche oggi a Trieste. I triestini amano godersi la vita, sono estroversi, disposti al godimento fisico, fanno attività sportiva, amano stare all’aria aperta, eppure resiste lo stereotipo di una città composta, elegante, influenzata dall’eredità asburgica. E infatti quando il triestino si mette a scrivere è come se indossasse giacca e cravatta, come se la letteratura appartenesse a uno statuto più alto, come se la vita quotidiana non fosse all’altezza. Si è affacciato infine, nelle parole di Covacich, sul finire della sua lezione dedicata al porto nella cultura e nella letteratura triestina, la nuova, attualissima, suggestione che viene dalla Cina, e che si configura come una sorprendente inversione di rotta. Dopo che per tutto il Novecento Trieste aveva guardato a occidente, tanto da arroccarsi a confine, forse adesso si è in procinto di assistere a un rilancio della città verso un orizzonte inesplorato, una finestra aperta sull’estremo oriente. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo