Torna il James Joyce di Ellmann, ma è vecchio

Una curiosità un po' morbosa ci spinge a leggere le biografie di personaggi famosi. Le loro vite sono così speciali, dense di eventi, piene di clamorose sconfitte e di epocali successi, che non ci stanchiamo mai di cercare di saperne di più. James Joyce rientra a pieno titolo tra i soggetti più interessanti per un biografo, non solo per la complessità delle sue vicende personali, familiari e professionali, ma anche perché molti aspetti della sua opera letteraria sono decisamente autobiografici. Conoscere ogni minimo dettaglio della vita di James Joyce – anche il più banale – è infatti cruciale per una maggiore e più ampia comprensione dei suoi romanzi.

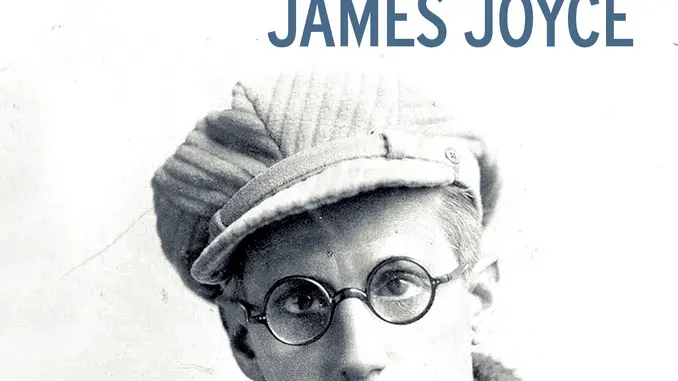

Il primo a gettare le basi della ricerca biografica sull'autore dell'”Ulisse” fu lo studioso americano Richard Ellmann, che nel 1959 pubblicò il suo monumentale “James Joyce”, la cui bella traduzione italiana – introvabile da decenni – viene ora riproposta dalla casa editrice Castelvecchi (pag. 958, euro 50). Il lavoro pionieristico di Richard Ellmann diede un contributo decisivo allo sviluppo degli studi joyciani, presentando al mondo l'immagine di uno scrittore geniale ed eroico nella determinazione a realizzare la sua vocazione letteraria, ma tratteggiò anche il ritratto di un uomo pieno di difetti, vizi e miserie, che visse un'esistenza precaria e piena di stenti, segnata dalle malattie e dalla scelta di un autoimposto esilio dalla nativa Dublino. La ripubblicazione di un classico della letteratura di questo genere appare dunque benvenuta, soprattutto da un punto di vista storico-filologico. Infatti dal 1959 a oggi le informazioni, analisi e ricerche sulla vita di Joyce si sono moltiplicate, rendendo per molti versi superate alcune sezioni del pur ricchissimo saggio di Richard Ellmann.

Il caso più eclatante riguarda proprio le pagine che Ellmann dedica agli anni in cui Joyce visse a Trieste, circa 150 su un totale di mille, dove non coglie il ruolo decisivo svolto dalla nostra città nella maturazione del giovanissimo scrittore irlandese. Per la ricostruzione del periodo triestino Ellmann si avvalse soprattutto delle dichiarazioni del fratello di Joyce, Stanislaus, che ne minimizzò l'importanza. Sulla base di quelle reticenti informazioni, Ellmann scelse di non approfondire più del necessario le sue ricerche sugli stimoli offerti allo scrittore dalla vitalissima realtà socio-culturale della Trieste asburgica. Per contro, come ha poi rivelato John McCourt nel 2000 in “The Years of Bloom. James Joyce in Trieste 1904-1920”, gli anni in cui Joyce visse a Trieste furono invece vitali per la sua crescita intellettuale e creativa (l'edizione Mondadori del 2004 è oggi purtroppo fuori commercio).

Il focus sugli anni triestini proposto da McCourt ha certamente avuto un grande impatto tra gli studiosi joyciani, che ora guardano con altri occhi e rinnovato interesse a quella che Joyce definì la sua “seconda patria”, tanto che, dopo il trasferimento a Parigi nel 1920, Joyce dichiarò di sentirsi doppiamente esule: prima da Dublino e poi anche dalla sua “bella Trieste”.

La scoperta del ruolo chiave giocato da questa città nell'opera e nella vita di Joyce, è uno dei motivi che spiegano l'enorme successo che riscuote ogni anno la “Trieste James Joyce School” che è arrivata quest'anno alla sua 18.ma edizione e che attira in città centinaia di appassionati lettori di Joyce provenienti da ogni parte del mondo. (Vedi box accanto).

La riproposizione di un testo giustamente definito da Anthony Burgess “la più grande biografia letteraria del secolo”, va quindi contestualizzata all'interno di un più vasto progetto di ricerca biografica allargata, sviluppatosi nel corso degli anni e che ha visto la pubblicazione di seminali contributi, quali la biografia del padre di Joyce a firma di J.W. Jackson e P. Costello uscita nel 1997; la biografia di Nora Barnacle, la compagna di tutta la vita di James Joyce e la madre dei suoi due figli, a opera di Brenda Maddox uscita nel 1988; ma anche la controversa biografia di Lucia Joyce, la sfortunata figlia dello scrittore nata a Trieste nel 1907 e morta in un'istituzione psichiatrica in Inghilterra nel 1982, scritta da Carol Loeb Shloss e pubblicata nel 2003. O ancora la biografia della coraggiosa editrice dell'”Ulisse”, Sylvia Beach, scritta nel 1983 da Noel Riley Fitch. Ma, come dimostra la più recente biografia di Joyce stilata da Gordon Bowker nel 2011, la storia dell'uomo che ha creato Leopold Bloom è troppo grande per essere raccontata in un solo libro.

E non è questa l'unica perplessità sollecitata dall'iniziativa editoriale di Castelvecchi. Perché indicare come traduttore Vittorio Santangelo, quando la traduzione è letteralmente identica a quella firmata da Piero Bernardini per Feltrinelli nel 1964? E perché scegliere d'utilizzare come introduzione un vecchio testo di Dwight Macdonald del 1959 e non affidare invece il compito d'attualizzarne la lettura a una firma tra le centinaia di brillanti joyciani oggi attivi in Italia e nel mondo?

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo