Svevo e Joyce, amici letterari

di RICHARD NEWBURY

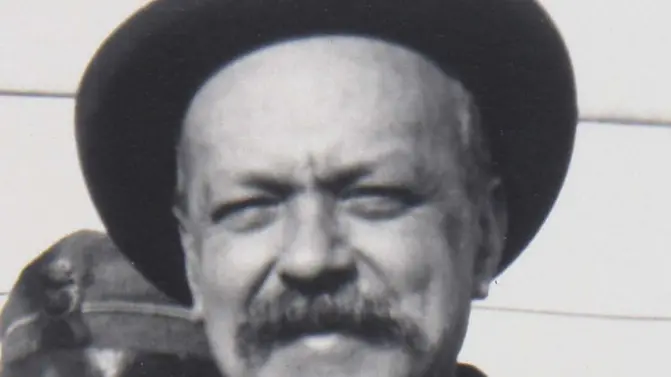

Trieste 1907, via San Nicolò 32: il fortunato incontro di due uomini, 47 anni uno, 20 anni in meno l'altro, portò niente meno che alla creazione di due supremi capolavori modernisti: “La coscienza di Zeno” e “Ulisse”. Il più anziano, infatti, era Ettore Schmitz, in arte Italo Svevo e il più giovane era James Joyce. L'indirizzo era quello della Berlitz Language School. L'inglese insegnato da Joyce, basato su discussioni di letteratura internazionale, gli aveva fruttato molti studenti adulti tra la borghesia ebraica colta, tra cui il proprietario del giornale principale di Trieste, “Il Piccolo”, Teodoro Mayer e il caporedattore Roberto Prezioso.

Per l'irridentista italiano “Il Piccolo della Sera” il multilingue Ettore Schmitz/Italo Svevo curava una rubrica sulla stampa internazionale. E sempre nel 1907 Prezioso aveva chiesto a Joyce tre articoli contro il dominio britannico in Irlanda.

Joyce era a Trieste, che trovò molto accogliente, perchè in seguito al suo autoimposto esilio nel 1904 dalla Dublino che pur tanto lo aveva ispirato, era l'unico luogo in Europa dove aveva trovato da insegnare. Per ironia della sorte Italo, convinto pacifista, dirigeva la fabbrica di vernici per navi dei suoceri, il cui prodotto top secret anti cirripedi era essenziale per le marine mondiali che rapidamente si riarmavano. Alla più grande di tutte, la Royal Navy, serviva una fabbrica a Londra e perciò Ettore doveva imparare l'inglese.

Quel che deliziava Ettore e sua moglie Livia (a cui Joyce si ispirò per Anna Livia Plurabelle, eroina di “Finnegans Wake”) erano le tre lezioni settimanali in cui discutevano in inglese di Letterature pan europea. In più quando i critici italiani nel 1923 ignorarono “La coscienza di Zeno”, Joyce, la cui pubblicazione nel 1922 di “Ulisse” lo aveva reso la voce della modernità, chiamò a raccolta i critici parigini perchè applaudissero Zeno. A suo vantaggio l'indigente esule irlandese oltre al pagamento mensile anticipato per le lezioni aveva anche due attenti uditori e commentatori.

La prima reazione favorevole del pubblico alla sua novella popolare dublinese “I morti” fu quella di Ettore e Livia e questo gli sollevò il morale. Senza parlare Livia offerse una rosa a Joyce mentre Ettore gli svelò i suoi precedenti romanzi pubblicati privatamente e disprezzati dai critici. “Una vita” e “Senilità” scritti in italo-triestino popolare furono disprezzati perchè non lavati nell'Arno, ma l'autore insistette in quello che Montale definì "italiano da contabili".

Joyce, critico sempre molto severo, invece paragonò favorevolmente Ettore ad Anatole France, notando come il suo uso del monologo interiore dell'avanguardia francese fosse il primo del genere in Italia.

Svevo fu spinto a iniziare il flusso di “Coscienza di Zeno” (1923) mentre i due autori discussero ogni particolare del progetto di “Ulisse” (1922) in interminabili passeggiate per Trieste. Non è un mistero che i loro diversissimi alter ego in un “Ulisse” scritto nel volgare demotico della piccola borghesia dublinese siano Stephen Dedalus e Leopold Bloom. Nell'uso di questo tipo di linguaggio entrambi anticiparono il gergo populista dei caporali Mussolini, Hitler e Stalin.

I miti infranti di Omero e Dante venivano riscritti in gergo dal Modernismo. La sconcertante frammentazione del dopoguerra nel 1919-23 degli sbaragliati imperi terrestri: austro-ungarico, ottomano, russo, tedesco aveva trovato la sua voce poliforma in particolare nel mondo onirico sibillino e multilingue di “La Veglia di Finnegan”.

Nel 1919 Trieste, terza città dell'Austria e suo unico porto divenne da un giorno all'altro un faro del fascismo italiano, mentre nel 1922 Dublino, la seconda città dell'Impero britannico, con un un milione e mezzo di abitanti, divenne, per Joyce, la capitale clerical fascista del nuovo Stato libero irlandese. Dal 1915, preso in mezzo al conflitto mondiale, fu profugo di guerra a Zurigo, ma sempre con la foto di Svevo sulla sua scrivania, mentre la risolutezza di Joyce pur di lontano ispirava Svevo.

La sola minoranza etnica a non formare uno stato europeo tra il 1918 e il 1923 fu quella ebraica, che secondo Joyce aveva affinità con gli irlandesi, che avevano subito un profondo sovvertimento della propria cultura. Però a Dublino c'erano solo 2000 ebrei.

Ed ecco entrare in scena un corpulento ebreo di mezza età non praticante (Svevo/Bloom), sposato con una cattolica, convertita per interesse. Bloom non solo non è circonciso ma va pazzo per le frattaglie di maiale non kasher. Per Svevo «Non è la religione che rende ebreo un uomo, ma la vita». Bloom è tradito dalla moglie Marion/Beatrice/Penelope. Accompagna Stephen Dedalus/James Joyce, cattolico istruito dai Gesuiti ma non più praticante in un giro di 24 ore di Dublino seguendo le "stazioni" trasposte della narrazione dell'Odissea il 16 giugno 1904. Joyce dichiara: «Non sono più cattolico, ma sarò sempre gesuita».

Questo e altro racconta lo storico e romanziere Stanley Price nel volume “James Joyce and Italo Svevo. A story of a friendship”, Somervile Press.

(traduzione di Erica Scroppo)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo