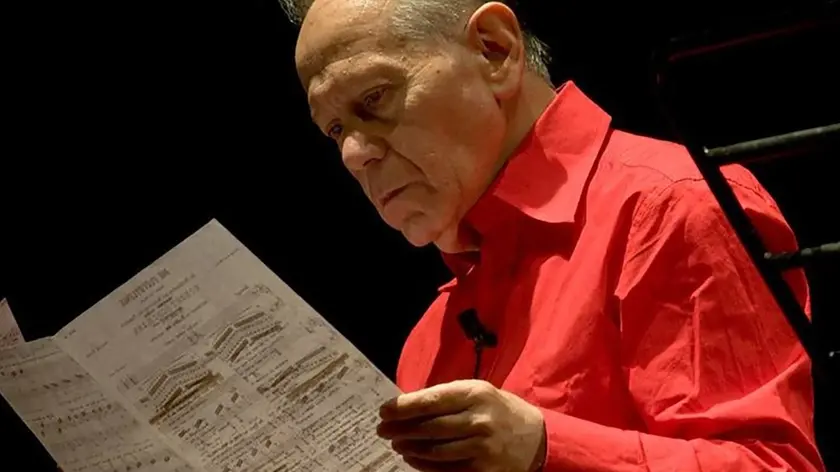

Quirino Principe compie 85 anni «Tolkien? Mi regalò pipa e tabacchi»

Ama definirsi “aggressivo” e certamente lo è. Ma dietro le prese di posizione che non fanno sconti a nulla e a nessuno in Quirino Principe c’è sempre una cultura che teme pochi rivali, l’erudizione di chi tra i libri ha trascorso una vita intera. Nato a Gorizia, ma da tempo residente a Milano, oggi compie 85 anni. I lettori più attenti lo conoscono fin dal ’70, quando ha curato in prima edizione italiana “Il signore degli anelli”, uscita per Rusconi (prefazione di Elémire Zolla, traduzione di Vittoria Alliata). Da allora, il suo nome è diventato sempre più popolare, tra mille traduzioni dal tedesco, molti saggi e articoli specialmente dedicati al suo terreno d’elezione (la musica) un numero spaventoso di conferenze, tra cui quella della settimana scorsa per il 55°convegno dell’Istituto per gli Incontri culturali mitteleuropei (Icm), il primo online nella storia della prestigiosa realtà goriziana. Così Quirino Principe si racconta al Piccolo.

Forse, il suo lavoro più noto è l’imponente monografia su Mahler, uscita nell’83 per Rusconi e da anni in catalogo Bompiani. Cosa rappresenta Mahler per lei?

«Più passa il tempo più Mahler mi sembra essere il compositore che ha abbia qualcosa di definitivo da dire a noi occidentali. Il suo successo era inevitabile. Del resto, quando scrissi quel libro io avevo capito la sua grandezza soltanto in minima parte. Spero quindi che qualcuno mi permetta di dar vita a una sua nuova edizione. Nel suo piccolo corpo, sfortunato con le donne, Mahler è la rivelazione del genio assoluto».

Anche su Strauss ha scritto un corposo libro per Rusconi, per riedito da Bompiani…

«Sto lavorando per Jaca Book a una sua edizione fortemente arricchita. Se Mahler è un Dioniso dolente, Strauss è un Re Mida, ma anche un Hermes. Mentre Mahler è al di là del tempo e dello spazio, Strauss con il tempo e lo spazio gioca e ci sorprende. In Strauss non c’è pagina che riascoltandola dopo una settimana non mi faccia scoprire qualcosa di nuovo. Con Mahler la stessa cosa succede a distanza di anni».

Andando più indietro nel tempo, è corretto dire che la notorietà le è giunta dopo aver curato la prima edizione italiana de “Il signore degli anelli”?

«Curandola è nata al massimo qualche goccia di popolarità, per un semplice motivo: i lettori italiani sono spesso pasticcioni, superficiali e, come tali, non leggono il frontespizio, dov’è indicato il mio nome».

Poteva immaginare per “Il signore degli anelli” un successo così importante?

«Sì, perché dove era stato tradotto aveva ottenuto una diffusione enorme».

Come valuta Tolkien?

«Non è stato soltanto un bizzarro filologo medievista. Era una fortissima personalità creatrice, un eterno bambino di genio».

L’ha conosciuto?

«Sì e avevamo un rapporto splendido. Mentre lavoravo al “Signore degli anelli”, il direttore editoriale della Rusconi, Alfredo Cattabiani lo informò della cosa. Ci scambiammo delle lettere e in una di queste mi chiese se fumassi la pipa. Risposi affermativamente e lui me ne spedì una con dei tabacchi».

Cosa pensa della trilogia cinematografica di Peter Jackson?

«Mi è piaciuta molto. Amo il cinema e anche da bambino quando leggevo un romanzo ne immaginavo un film. Immaginando quelli sul “Signore degli anelli” ero andato molto vicino alla visione di Jackson. Mi è piaciuta in particolare la presenza di immagini dantesche, legate ai gironi infernali. Inoltre, gli attori sono stati scelti assai bene, soprattutto Viggo Mortensen nei panni di Aragorn, perché è il personaggio più difficile da trasporre, ma anche Liv Tyler quale Arwen, è dal regista trasformata, nobilitata».

Lei ha letto anche la nuova traduzione del “Signore degli anelli” curata da Ottavio Fatica?

«Sì, purtroppo».

Tra i molti autori da lei tradotti c’è Ernst Jünger. L’ha conosciuto?

«Era il mio possibile modello umano: dritto come un fuso fino alla morte avvenuta a 103 anni. Era la prova palese del senso estetico dell’Occidente. In lui l’esattezza ossessiva diventava una leggerezza con ali di farfalla. Sapeva essere gelido come l’acciaio o porgere il conforto di una voce sovrumana. Nel tradurlo, provavo un piacere fisico».

Lo preferisce a Remarque?

«Ho molto rispetto per come Remarque descrive il dolore, ma lui è rimasto alle battaglie combattute nella prima guerra mondiale, mentre Jünger ha ingigantito l’orizzonte. Rispetto a Remarque ha quindi un’altra statura».

Per chiudere con la musica, dopo Mahler e Strauss, anche Wagner è sempre stato al centro dei suoi studi…

«È un annunciatore. Trasforma la musica in Cosmo, un po’ come nell’Eucarestia il pane e il vino sono trasformati nel corpo e nel sangue di Cristo. Quando noi ascoltiamo le prime battute del preludio del Tristano abbiamo una transustanziazione: la musica non simboleggia l’eros, ma lo è. Sì, con Wagner divento mistico». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo