Quella notte l’Italia attaccò Porto Buso: era il 24 maggio 1915

Il primo siluro lanciato da una nave italiana durante la Grande Guerra fece cilecca. Non così le 169 cannonate, le prime in assoluto del conflitto bellico. Accadde a Porto Buso nella laguna di Grado nella notte fra il 23 e il 24 maggio del 1915, per l’esattezza alle 3 di notte in quell’isola che per lungo tempo ha segnato il confine fra Italia e Austria ed ora segna quello fra la laguna di Grado e di Marano. Un’isola dove il 24 maggio 2015 sarà ricordato quanto è accaduto cento anni or sono grazie ai marinai in congedo del gruppo Anmi (l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia) di Grado che porta il nome di “Luigi Rizzo”, uno degli eroi della prima guerra mondiale che qui ebbe ruoli di primo piano.

Sarà una cerimonia semplice. Nelle vicinanze di una lapide che ricorda quanto è accaduto (il tempo ha quasi del tutto cancellato le scritte; si riesce a malapena a leggere il nome Zeffiro e la data) sarà deposta una corona d’alloro.

A proposito del siluro lanciato e non esploso, nel rapporto sulla missione a Porto Buso il comandante del cacciatorpediniere “Zeffiro”, Arturo Ciano, spiegava che lo stesso ha incontrato «un bassofondo con dolce declivio montante, proprio in corrispondenza del pontile che era in parte interrato. Qui il siluro si è arenato senza scoppiare dato che il diametro della testa ha impedito all’acciarino di urtare».

Ad azione ultimata, il siluro è stato recuperato con l’involucro della testa deformato ma senza alcuna avaria. Tutto, come si diceva accadde nottetempo, alle 3, fra il 23 e il 24 maggio 1915. I primi colpi dopo l’entrata in guerra dell’Italia.

Scriveva inoltre nel suo rapporto il comandante Ciano: «evitando ogni rumore, si entrava nel Canale di accesso di Porto Buso e, non veduti, si riusciva a superarlo felicemente fino a raggiungere il traverso del pontile e della Caserma Austriaca, a 500 m . di distanza (in realtà nel diario di bordo è specificato che la distanza è variata fra i 600 e i 400 metri, . ndr) sulla rotta magnetica 345°».

Ecco allora scattare l’azione con il lancio del siluro contro il pontile aprendo il tiro a granata A.E. con i tre cannoni da 76 sulla caserma. I colpi di cannone diretti contro le porte e le finestre della caserma e il pontile hanno centrato perfettamente il bersaglio danneggiando i fabbricati e la torretta d’osservazione sfasciando altresì gli scafi che erano ormeggiati lungo il pontile, causando tra l’altro dei piccoli incendi. Il comandante Arturo Ciano precisava: «Gli uomini, colti nel sonno, si sono a precipizio dispersi in direzioni varie nei canali vicini, dove alcuni sono annegati». «Sospeso il fuoco da un estremo dell’isolotto è stato alzato un distintivo bianco su di un’asta e poco dopo un gruppo di superstiti denudati si è agglomerato agitando panni bianchi in prossimità del pontile».

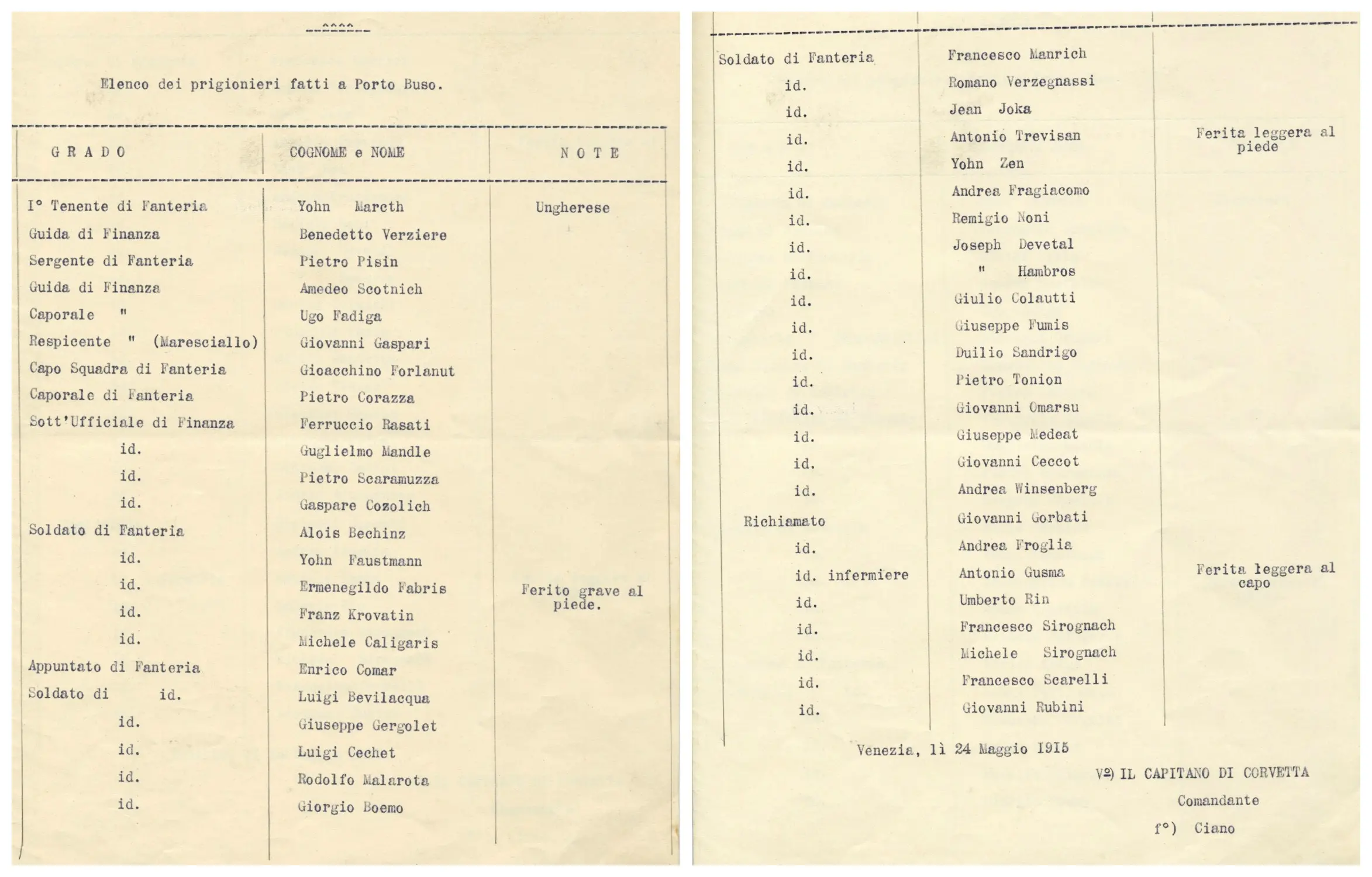

Il materiale fornito dall’Ufficio Storico della Marina Militare Italiana offre altre curiosità e annotazioni. Sempre dalla relazione del comandante dello “Zeffiro” si sa ad esempio che il I° Tenente di Fanteria Ungherese, Yohn Mareth (questa l’esatta dicitura riportata), comandante la Compagnia A.U. ha utilizzato un battello per recarsi a bordo dello “Zeffiro” chiedendo di arrendersi, consegnando la sua sciabola e la rivoltella. «I prigionieri sono 48 – scriveva ancora Ciano – ed i loro nomi figurano nella nota qui acclusa. Alle 6 ho fatto ritorno a Venezia e per ordine della E.V., sbarcato in barella un soldato A.U. ferito alle gambe ho consegnato gli altri 47 compreso il Comandante della Compagnia, e due altri feriti all’Ammiraglio Patris a Poveglia». Commentava, chiudendo il suo rapporto il comandante, Capitano di Corvetta, Ciano: «Ufficiali ed Equipaggio hanno compiuto il loro dovere con entusiasmo, calma e serenità».

Sul numero delle componenti austriache presenti a Porto Buso e sui fatti accaduti vi sono a ogni modo più testimonianze, come i diari con i fatti narrati ad esempio dal prete Tita Falzari (cooperatore a Grado assieme a don Ernesto Galupin e al catechista don Giovanni Caneva) quando racconta la fuga da Grado (il testo è riportato da Camillo Medeot in “Grado 1914-1919” edito da La Nuova Base) allorquando giunse a Sdobba per imbarcarsi in direzione di Alberoni nella proprietà del cav. de Dottori. Ebbene d’improvviso giunsero sei uomini, «infangati fino agli occhi, coi vestiti a brandelli, con le mani penzolanti dalla stanchezza e le facce macilente, facevano pietà», salvatisi miracolosamente dal bombardamento italiano di Porto Buso, che avevano camminato quasi undici ore per canali e paludi. «I sei scampati di Porto Buso – annotava ancora pre Falzari – furono tosto rifocillati. Gli occhi di tutti erano rivolti a quei valorosi, in gran parte friulani, che per primi avevano subìto l’attacco degli ex alleati».

Riportiamo ancora la breve parte che interessa l’azione di Porto Buso riportata del primo Bollettino Ufficiale del Generale Cadorna Capo di Stato Maggiore dell’Esercito datato 25 maggio 1915: «Le nostre cacciatorpediniere hanno aperto il fuoco contro un distaccamento nemico a Porto Buso e sbarcarono truppe facendo prigionieri settanta austriaci trasportati a Venezia. Perdite nostre un morto e pochi feriti». Del fatto accaduto rese noto nel Bollettino della Marina anche il Capo di Stato Maggiore, Thaon di Revel, senza peraltro citare il numero degli austriaci arrestati. Nell’elenco dei prigionieri di Porto Buso ci sono diversi italiani, anzi la maggior parte erano della nostra regione, e di Grado. Tanto che quando lo “Zeffiro” sbarcò i prigionieri a Venezia, la gente accorsa sulla Riva degli Schiavoni per vedere il “nemico” rimase stupefatta sentendo quegli uomini parlare l’italiano e quasi lo stesso dialetto. Che nemico era se parlava la stessa lingua? A Porto Buso era in funzione una stazione di segnalazione austriaca e fu dislocato un reparto di radiocomunicazioni, ma la distanza con Grado non consentì il collegamento poiché i cavi telefonici disponibili (a Trieste ce n’erano solo 1.500 metri) non erano sufficienti. Considerata questa impossibilità il reparto venne sostituito da altri uomini addetti alle segnalazioni con eliografo. A Porto Buso c’erano il comandante Johann Mareth con 68 uomini. Di questi 17 erano dislocati in altri punti della laguna. C’erano inoltre 11 uomini della guardia di finanza e due uomini addetti all’eliografo. Il rapporto su quanto accadde a Porto Buso lo stilò il comandante di settore della difesa costiera capitano Steiger (i documenti si trovano all’Archivio militare di Vienna) che da Duino il 6 giugno successivo scriveva che il reparto di Porto Buso fu attaccato da due torpediniere italiane. Infatti lo “Zeffiro” aveva sicuramente navigato in compagnia, almeno per un tratto, del cacciatorpediniere “Bersagliere” e del cacciatorpediniere “Corazziere” che avevano il compito di supportare la difesa dello “Zaffiro” nel caso fosse attaccato da navi o postazioni nemiche.

Il rapporto del capitano Steiger inizia col dire che la sentinella della finanza, Amandus Humar, notò una colonna di fumo e avvisò il comandante. Questi dette l’allarme e l’ordine di salire sulle imbarcazioni. Ma era ormai troppo tardi per abbandonare Porto Buso: «Un’imbarcazione a benzina – scrisse Steiger -, con circa 20 uomini, venne centrata in pieno, una barca a remi si rovesciò e dei 10 uomini a bordo se ne salvarono soltanto tre».

Secondo lo scrittore e ricercatore storico viennese Peter Jung è in ogni caso impossibile chiarire se il comandante Mareth abbia sventolato la bandiera bianca «e si sia piegato al gesto teatralmente drammatico della consegna della sciabola». Fatto sta che il giorno dopo l’accaduto, il 25 maggio 1915, gli austriaci lasciarono Grado che fu occupata dai bersaglieri italiani l’indomani, il 26 maggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo