Quel Cristo di Donatello che trasudava sangue prima di essere “Svelato”

di Barbara Codogno

"Donatello Svelato. Capolavori a confronto" è la suggestiva mostra vistabile fino al 26 luglio 2015, curata da Andrea Nante ed Elisabetta Francescutti, allestita nel Salone di Palazzo vescovile del Museo Diocesano di Padova sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana. L'esposizione - promossa dal Museo e dall'Ufficio Beni culturali della Diocesi di Padova - riunisce per la prima volta tre splendidi capolavori del maestro fiorentino.

Sono gli unici Crocifissi a lui attribuiti: quello ligneo realizzato per la Chiesa di Santa Croce a Firenze (1408-1409), un crocifisso che, racconta Giorgio Vasari, vide sfidarsi Donatello con il suo celebre antagonista, Filippo Brunelleschi.

Il Brunelleschi, avendo perso la sfida, commentando il volto sofferente del Cristo affermò che Donatello aveva "messo in croce in contadino". Di fatto anticipando un'importante lettura critica del Donatello: un rinnovatore della scultura e un grande interprete del messaggio cristiano, capace, nelle sue opere, di ricongiungere l'umano al divino.

Il secondo crocifisso è quello bronzeo realizzato da Donatello per la Basilica del Santo a Padova, primo esemplare in metallo fuso e non sbalzato nella storia dell'arte italiana, realizzato tra il 1443 e il 1449.

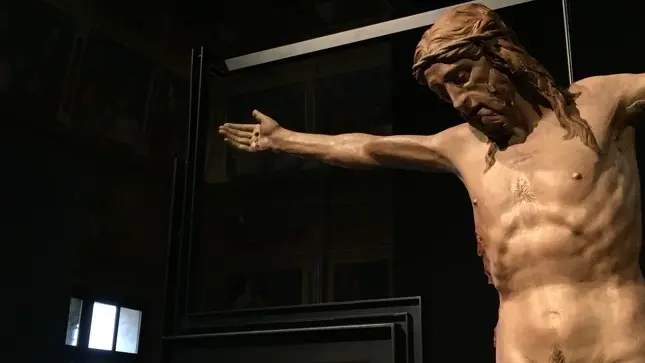

Indiscusso protagonista dell'esposizione è però il terzo crocifisso: lo "svelato". Si tratta del crocifisso ligneo della chiesa di Santa Maria dei Servi a Padova. La chiesa sorge nel cuore di Padova; fu costruita alla fine del Trecento e affidata ai Servi di Maria nel 1393. Il Crocifisso ligneo si è conservato sull'altare posto nella cappella a sinistra di quella maggiore, eretta nel 1512. Non è nota la collocazione originaria della scultura, che poteva trovarsi sul tramezzo, come in molte chiese mendicanti (questa è l'ipotesi sostenuta da Francesco Caglioti), oppure a ornamento dell'altare maggiore. Solo recentemente attribuito a Donatello (nel 2008) grazie allo storico Francesco Caglioti dell'Università di Napoli che, sulla scorta dello studioso Marco Ruffini, ha restituito alla scultura la corretta paternità, recuperandone l'attestazione dalle fonti antiche.

Si tratta di un crocifisso miracoloso che trasudò sangue dal volto e dal costato per quindici giorni consecutivi a partire dal 5 febbraio del 1512 e anche il successivo Venerdì santo. L'evento eccezionale, riconosciuto come miracoloso dal vescovo vicario di Padova Paolo Zabarella, suscitò subito una speciale devozione, tutt'oggi ancora viva, e condusse in tempi eccezionalmente brevi all'istituzione della Confraternita del Crocifisso. La cappella a sinistra di quella maggiore fu restaurata e la preziosa scultura diventò un oggetto esclusivamente devozionale, e perciò fortunatamente custodito con estrema cura. Anche il sangue trasudato, raccolto in un'ampolla, fu conservato in un reliquiario ancora custodito in chiesa. Negli Annales sacri ordinis fratrum servorum beatae Mariae Virginis a suae istitutionis exordio del padre servita fiorentino Arcangelo Giani (1552-1623), pubblicati a Firenze tra il 1618 e il 1622, il Crocifisso viene ancora ricordato come opera di Donatello, realizzato in legno, "mirifice fabrefactum". Ma il carattere "miracolistico" del manufatto comportò l'oblio del suo artefice. Fortunatamente Ruffini rintracciò invece un'annotazione manoscritta su un esemplare delle Vite del Vasari conservato alla Yale University, in cui un anonimo appuntava: "Ha (Donatello) ancor fato il Crucifixo quale hora è in chiesa di Servi di Padoa".

Il ritrovamento di Ruffini diede origine allo "svelamento": dopo un lungo restauro - promosso dalla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e dalla Direzione regionale per i bei culturali e paesaggistici del Veneto, integralmente finanziato dal ministero dei Beni, delle attività culturali e del turismo - quello che si pensava essere un crocifisso bronzeo si è rivelato un assoluto capolavoro donatelliano realizzato in legno di pioppo. Per dimensioni è il più grande dei tre ed è collocabile trent'anni dopo quello fiorentino. In esposizione viene proposto nella sua nudità.

Al termine del restauro, e prima di essere collocato nuovamente sull'altare della chiesa dei Servi di Padova, il Crocifisso è esposto appeso ma senza il supporto della croce, in modo da consentire al pubblico di ammirarlo nelle migliori condizioni di osservazione possibili.

L'opera restaurata è accompagnata da un'esaustiva documentazione che avvicina il pubblico alle varie fasi del restauro e alle indagini tecniche che lo hanno preceduto. La rimozione della spessa ridipintura a finto bronzo rivela ora tutta la qualità dell'intaglio - come scrivono nel prezioso catalogo edito da Marsilio il direttore del Museo diocesano Andrea Nante e la soprintendente Marica Mercalli - e della policromia originaria, conservatasi in buona parte, restituendo così a Padova un capolavoro che va ad aggiungersi alle altre opere che Donatello ha lasciato durante la sua permanenza in città (1443-1453) come la statua equestre del Gattamelata, l'altare e il Crocifisso bronzeo nella Basilica di Sant'Antonio. E aggiunge senz'altro un tassello importante alla biografia dell'artista.

"Donatello svelato" è parte del più ampio progetto "Donatello e Padova", fortemente voluto dalle istituzioni pubbliche e religiose, pensato con l'intenzione di "rivivificare" la presenza di Donatello in città proprio quando a Padova iniziava a pulsare il cuore del Rinascimento.

Scrive infatti Francesco Caglioti che questa mostra permette «di raccontare in primo luogo la gradualità, ancorché veloce, con cui Donatello seppe passare da una formazione pienamente tardogotica, della quale è testimone il Cristo ligneo di Santa Croce a Firenze, all'invenzione spettacolare del Rinascimento scultoreo, illustrata dai due Cristi della maturità padovana».

Questa mostra segue il solco tracciato dalla precedente "L'uomo della croce. L'immagine scolpita prima e dopo Donatello": allora Donatello era stato chiamato in causa come figura centrale e apicale del simbolismo cristiano incarnato nella sofferenza della croce. Questa mostra ci dimostra come e quanto sia vero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo