Quei ragazzi del ’77 contestatori poeti come aWoodstock

Il giornalista Patruno racconta in prima persona l’epopea delle radio libere e dei grandi raduni

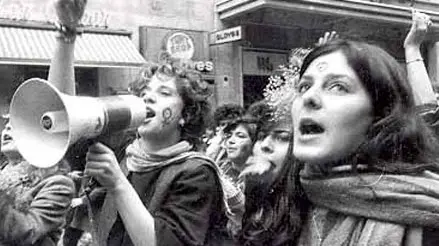

Quando si parla di contestazione giovanile, si pensa in genere al 1968, anno fatidico al punto da aver generato aggettivi come "sessantottino" o "sessantottesco". Dopo quella prima ondata, ce ne fu però una seconda, che ebbe luogo nel 1977. Non se ne sta parlando molto, ma quest'anno si conta (se non vogliamo dire "si celebra") il quarantennale di quell'esperienza collettiva che, dopo il '68, segnò fortemente la cultura, la società, il costume del nostro Paese.

Ci aiuta a ricostruire quello straordinario momento di trasformazione che è stato il '77 un libro di

Igor Patruno

,

“Le parole ritrovate. Il romanzo perduto dei ragazzi del '77”

(introduzione di Stefano Gallerani,

Edizioni Ponte Sisto, pp. 162, euro 13,50

). È insieme un saggio e una testimonianza in prima persona, perché l'autore, classe 1955, si trovò a vivere quell'epoca da protagonista, partecipando all'epopea delle radio libere a Roma, dove tra il 1976 e il 1977 lavorò a Radio On Off. Giornalista e scrittore (in seguito avrebbe collaborato con la Rai), Patruno cerca in questo libro di ricostruire, per schegge e frammenti, il romanzo mai scritto di quell'annus mirabilis. E capitoli di questo romanzo, o forse meglio sarebbe dire "metaromanzo", possono essere considerate le undici interviste realizzate qualche anno dopo, tra il 1980 e il 1981, per “Lotta continua” prima e per il “Quotidiano dei lavoratori” poi, collocate alla fine del volume. Interviste a nomi noti e importanti: Aldo Rosselli, Renzo Paris, Alberto Moravia, Dario Bellezza, Franco Cordelli, Anna Mongiardo, Dacia Maraini, Silvana Castelli, Barbara Alberti, Alberto Arbasino, Umberto Eco. Significativo quest'ultimo nome. Eco pubblica nel 1980 “Il nome della rosa”, romanzo di genere e presto best-seller internazionale: l'esatto opposto di quel romanzo-testimonianza di un periodo denso di eventi, suggestioni, entusiasmi, tensioni, di fatto mai scritto.

Ma che cos'è stato il '77? Come si potrebbe spiegare a un ragazzo di oggi la sua essenza? Certamente, un momento di contestazione di ciò che era dato, del potere costituito, delle istituzioni, di certe abitudini inveterate, dei tradizionali rapporti tra i sessi, del modo borghese di guardare la vita. Ma con alcune fondamentali differenze rispetto al '68. Un movimento, quello del '77, molto «politico» ma poco «ideologico». Dice Patruno: «Questo anche per la composizione sociale del movimento stesso. Pier Paolo Pasolini, come è noto, aveva criticato il '68, avendo colto la provenienza sostanzialmente borghese dei giovani contestatori di allora. I ragazzi del '77, invece, erano molto più vari quanto all'estrazione sociale. C'erano, tra loro, non solo studenti, ma anche molti giovani che non si erano iscritti all'Università perché le loro famiglie non sarebbero state in grado di mantenerli».

Patruno ricorda a tale proposito la terza e ultima edizione del Festival del proletariato giovanile di Parco Lambro, a Milano, che si svolse dal 26 al 30 giugno del 1976: «Gli studenti, lì, erano la minoranza. C'erano tantissimi giovani del Sud che erano saliti nel capoluogo lombardo per partecipare a quel rito collettivo, che potrebbe forse essere definito una sorta di piccola Woodstock italiana. Credo che Pasolini, se avesse avuto la possibilità di assistere al '77, avrebbe riveduto e corretto il suo giudizio negativo sulla contestazione, perché lì, sì, c'era molto proletariato e sottoproletariato».

Centri propulsori del movimento "settantasettino" (ecco, qui va coniato un aggettivo che non c'è, come invece esiste per il '68...) furono Milano, ma anche Bologna e Roma. «In generale», spiega Patruno, «tutte le grandi città universitarie, perché era negli atenei che con le occupazioni si coagulavano le forze in campo. Nel Nord-Est, ci fu anche un importante asse Padova-Venezia, con Trento e Trieste». A Bologna aveva sede il Dams, un ambiente universitario culturalmente vivace e aperto a nuove materie legate al mondo dello spettacolo e della comunicazione (Drammaturgia, Semiologia ecc.), nonché alla sperimentazione di nuove pratiche didattiche. Vi insegnavano, tra gli altri, di Gianni Celati e Umberto Eco.

Nell'anno accademico 1976-1977, durante l'occupazione universitaria, Celati guida un seminario su “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll: lo seguono, tra gli altri, i futuri scrittori Enrico Palandri e Claudio Piersanti e il disegnatore Andrea Pazienza. Ne uscirà un libro, dal titolo Alice disambientata, che raccoglie la trascrizione degli interventi orali dei partecipanti, rivista da Celati in funzione della pubblicazione, nel 1978, presso la casa editrice L'erba voglio, fondata dallo psicanalista Elvio Fachinelli. In questo trasferire il parlato sulla pagina scritta si può intravedere la sperimentazione di quella stessa modalità narrativa che sarà propria di “Boccalone” (1979) di Enrico Palandri e di “Altri libertini” (1980) di Pier Vittorio Tondelli, libri normalmente percepiti come espressione di quell'onda collettiva giovanile. Patruno, però, esprime delle riserve: e se sul libro d'esordio di Tondelli sembra sospendere il giudizio, giudica Boccalone come un romanzo che esprimeva più la soggettività del suo autore che non un modo di sentire condiviso.

Nel 1976 era uscito “Porci con le ali”, scritto a quattro mani da Rocco e Antonia (in realtà Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera), un libro che aveva scandalizzato i ben pensanti per l’approccio diretto alla realtà giovanile, compresa l’esperienza della sessualità, resa in maniera diretta e con un linguaggio molto libero. «Era un libro già in ritardo sui tempi», obietta Patruno, «i personaggi parlavano e agivano come i ragazzi di qualche anno prima. I mutamenti nella realtà e nella cultura giovanile sono così rapidi e vorticosi che vanno colti subito, in presa diretta, oppure si arriva fatalmente dopo».

Ma se la letteratura - questo il bilancio di Patruno - non è stata in grado di tenere dietro a tali cambiamenti, la società ne fu inevitabilmente influenzata. E se il festival di Parco Lambro del '76 segnò, per così dire, un inizio, l'epilogo di questa stagione potrebbe essere simboleggiato da un altro grande evento collettivo, di solo tre anni dopo, il Festival internazionale dei poeti di Castelporziano, tra Ostia e Torvaianica, sul litorale romano.

Fu lì che nell’estate del 1979, dal 28 al 30 giugno, ebbero luogo le tre giornate del festival, voluto da Renato Nicolini, allora giovane assessore alla Cultura del Comune di Roma, inventore delle famose “Estati romane”. Furono tre giorni in cui si lessero ininterrottamente poesie, con migliaia di giovani da tutta Italia accampati in spiaggia, dove ascoltavano i poeti, fumavano, bevevano, mangiavano e, ovviamente, facevano l’amore. Erano presenti autori del calibro dell'americano Allen Ginsberg o del russo Evgenij Evtusenko, mentre Dario Bellezza e Dacia Maraini furono fischiati dal pubblico. Ricorda Patruno: «I fischi non erano per quei poeti in quanto tali, ma per una ragione molto semplice: molti degli astanti erano in prima persona autori di poesia e volevano leggere i loro testi, come gli organizzatori avevano in un primo tempo promesso che si sarebbe potuto fare. Era anche questo il segno di una voglia di partecipazione e di condivisione che caratterizzava ogni espressione di quegli anni».

Il 7 aprile c’erano stati gli arresti di numerosi esponenti della sinistra extraparlamentare (tra cui Toni Negri, Franco Piperno e Oreste Scalzone), disposti in base a quello che venne polemicamente battezzato il "teorema Calogero" (dal nome del magistrato Pietro Calogero che li decise), e la tre giorni di Castelporziano rivestiva forti caratteri di contestazione di quanto stava avvenendo in Italia. I partecipanti del festival non erano però dei pericolosi rivoluzionari, erano solo persone accomunate dalla passione per la poesia e dalla voglia di stare insieme. L'ombra della violenza politica, però, si proiettava sulla spensieratezza collettiva. Se il movimento era di per sé lontano dalla prospettiva di una insurrezione violenta contro lo Stato, la scelta, da parte di alcuni, della lotta armata contribuì senza dubbio a raffreddare la fiducia nella possibilità di un cambiamento positivo, pacifico e democratico del Paese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo

Leggi anche

Video