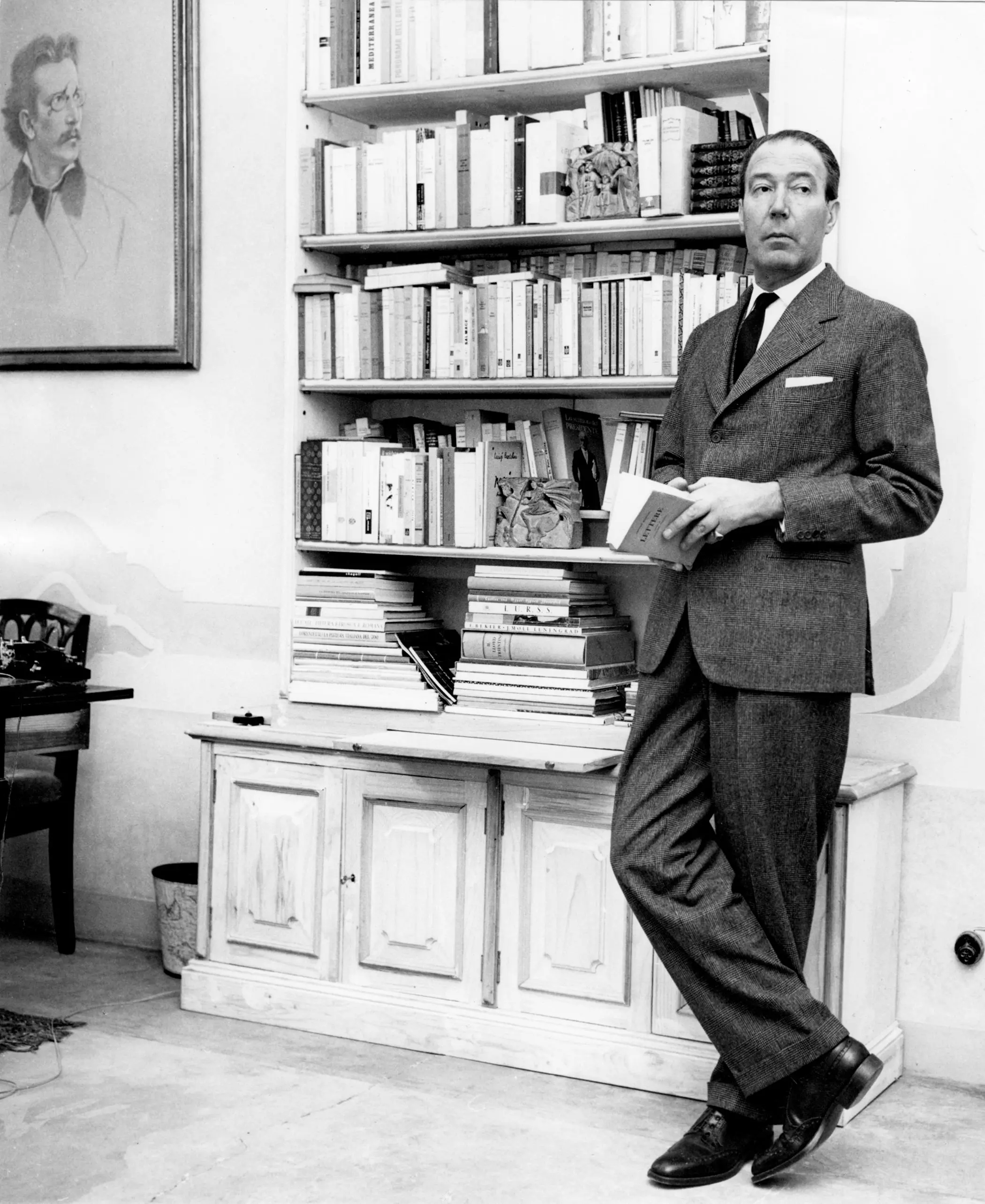

Quarantotti Gambini, ecco la prima biografia

La presentazione lunedì 14 aprile alle 17.30 al museo dell’Istituto regionale per la Cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste di via Torino 8 del libro del giornalista Mario Rizzarelli “Un italiano sbagliato - Storia e percorsi di Pier Antonio Quarantotti Gambini”, prima biografia in assoluto dello scrittore istriano e triestino, fra i più importanti nel panorama letterario italiano del Novecento. Ne parlerà con Rizzarelli il professor Elvio Guagnini, autore dell’introduzione al volume di cui Il Piccolo pubblica qui un estratto per gentile concessione dell’Irci.

Adattando, e rovesciando, un’affermazione di Thomas Carlyle, del 1841 (“The history of the world is but the biography of great men”) si potrebbe dire che la biografia dei grandi uomini non può non essere anche la storia del loro tempo.

Ai nostri giorni, il culto dei grandi ha lasciato il posto – nella storiografia – a concezioni della biografia più in linea con nuove visioni della storia. Ma è sempre vero che scrivere la vita di personalità di eccezione che abbiano vissuto il loro tempo con impegno, partecipazione, passione, nei modi scelti per interpretarlo e testimoniarlo – comporta la conseguenza di considerare e delineare il contesto (o i contesti) in cui queste figure hanno vissuto, contribuendo a formarlo con la loro presenza.

Considerazioni di questo genere valgono, certo, anche per un lavoro biografico su Quarantotti Gambini e – particolarmente – per quello, che ora si pubblica, di Mario Rizzarelli, proprio per i caratteri e le modalità che lo contraddistinguono. (…) Parte da una considerazione: che ancora, su Quarantotti Gambini, mancano «opere dedicate alla ricostruzione del suo percorso esistenziale», biografie capaci di far luce «sull’interezza della sua vita» per cogliere «l’influenza da essa avuta sulla genesi delle sue fatiche letterarie».

Queste affermazioni costituiscono altrettanti punti del programma della ricerca di Rizzarelli. Che, quanto a sostanza, si è nutrita di tutto ciò che risultava disponibile nelle biblioteche e negli archivi (soprattutto quello triestino dell’Irci, insostituibile per chi voglia approfondire la conoscenza di questo scrittore), esplorando – della bibliografia – non solo quello che esce da consultazioni telematiche ma pure (e particolarmente) giornali, riviste, saggistica letteraria (ma non solo), con un occhio al quadro delle lettere e l’altro a quello culturale e politico-culturale del tempo dello scrittore. (…)

Anche in questa ricchezza e molteplicità di fonti, incroci di testimonianze e di punti di vista è il valore di questa biografia. Dalla quale non solo apprendiamo elementi utili a ordinare (o riordinare) ciò che già si sapeva; ma dalla quale riceviamo anche documenti e prospettive nuove per «leggere» più a fondo il personaggio biografato e la sua esperienza.

Una lettura che Rizzarelli pone sotto un titolo speciale: quell’espressione «un italiano sbagliato» che l’autore aveva offerto come cifra riassuntiva della famosa intervista da parte di Gianantonio Cibotto, apparsa sulla “Fiera letteraria” del 15 novembre 1964.

Dove Quarantotti Gambini riassumeva – insieme con amarezza e ironia – una propria situazione di «disagio» di «disdegno»; nella quale – scriveva – c’entrava «anche la consapevolezza di essere riuscito a mantenere un certo autocontrollo e un certo riserbo nel vivere una vita tra le più difficili della mia generazione letteraria».

Ma anche la sensazione di «essere qualcosa di straniero in patria», mentre sarebbe stato (e si sarebbe sentito) un «cittadino normale in una ipotetica Italia un po’ nordica e molto europea (quell’Italia per cui i giuliani sospiravano ai tempi della loro soggezione all’impero austroungarico, senza rendersi conto ch’essa, in realtà, non esisteva)».

Come tutte le ironie e autoironie, anche questa espressione vuole rinviare a una prospettiva positiva, in questo caso costituita da ciò che Quarantotti Gambini uomo e scrittore ha voluto testimoniare con la propria vita e con la propria opera, che Rizzarelli esplora per definirne il ritratto: «Ritratto, per molti aspetti inedito», afferma; ricco – possiamo aggiungere – di nuove prospettive, fatti e interpretazioni.

A partire dal primo giornaletto, “Parvolus”, e dai primi versi di epoca ginnasiale e liceale, fino agli ultimi, editi postumi, di “Al sole e al vento”. Ne risulta un profilo molto articolato di questo «italiano sbagliato in tutto», come scriveva il suo amico Indro Montanelli (“Corriere della Sera”, 12 ottobre 1965): «Nei modi compitissimi, nel fare sommesso, nei sentimenti profondi, nella spigolosa intransigenza morale, nel rifiuto di ogni sbracatezza. Era una creatura orgogliosa, discreta e delicata, che, parlando a bassa voce e con l’aria di chiedere scusa, diceva quello che aveva da dire, quand’era necessario, con una spietata durezza».

Una splendida sintesi (richiamata in questo libro) che poi – nelle pagine di Rizzarelli – esce in tutti i suoi lati forti (l’interesse moderno per le dimensioni psicologiche e interiori dei personaggi; l’orizzonte europeo delle sue prospettive; l’incisività di una testimonianza civile di eventi nodali del suo contesto: dal 1945 della splendida e dolorosa “Primavera a Trieste” alla direzione di Radio Venezia Giulia, al progetto delle lettere aperte al presidente della Repubblica contro la chiusura del Cantiere San Marco di Trieste:

«Non ci lasceremo più legare le mani, come in passato, da un patriottismo che, quando è cieco, fa incorrere sempre in errori, funesti a lungo andare all’intera nazione»).

Ma anche nei suoi lati più privati e problematici, come la vita sentimentale, le difficoltà di realizzarsi in rapporti stabili, la paura – anche – di una perdita di autonomia, una certa instabilità e fragilità emotiva (quella stessa che, forse, è tra le ragioni della sua morte dopo la sfida duello di un aristocratico veneziano), il suo desiderio di conferme a diversi livelli (anche la ricerca- tra l’altro – del titolo di “nobile di Rovigno”) un senso di precarietà e di dubbio che costituisce un sottofondo della sua vita che si accompagna sempre – però – a un grande senso di dignità personale nel far valere i propri diritti e nel non accettare accomodamenti.

In questo percorso di ricerca, ben rappresentato dall’articolatissimo itinerario di cui si è detto (e che rispecchia la ricchezza di segmenti dell’indagine per configurare fatti grandi, medi, piccoli, minimi ma mai inessenziali), il lettore viene reso partecipe di tutti gli snodi del percorso e coinvolto in occasioni di lettura e interpretazione di testi dello scrittore legati ai singoli capitoli. (…) Paragrafi, capitoletti, stelloncini, (…) rendono vivace e animato il racconto. Accanto a capitoli più ampi e densi che ricostruiscono genesi, sviluppo, dinamiche, variazioni di percorso rapporti con la critica e il pubblico, fortuna dell’opera. Ciò che dà vita a una lettura ricca e avventurosa dalla quale può partire (o ripartire) qualsiasi lettore di questo grande e problematico scrittore del Novecento. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo