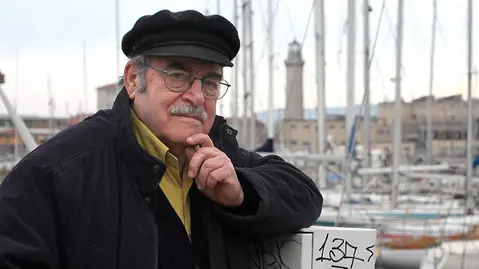

Miroslav Košuta «Signora maestra io sono sloveno»

di Alessandro Mezzena Lona

Prima di diventare poeta, Miroslav Košuta è stato un personaggio da romanzo. Ma questo l’ha scoperto molti anni dopo. Quando si è imbattuto nell’inquietante capolavoro dello scrittore americano Ray Bradbury: “Fahrenheit 451”, che immagina un futuro dove la letteratura dev’essere cancellata con il fuoco. Anche lui, da bambino, ha dovuto imparare a memoria poesie intere, pagine di libri. Per non dimenticare la lingua madre, lo sloveno, che il fascismo aveva messo al bando a Trieste e dintorni. Per restare aggrappato alle proprie radici.

Oggi, quel piccolo libro vivente è diventato il più importante poeta sloveno di Trieste. L’erede diretto di Dragotin Kette e di Sre›ko Kosovel, che ha saputo fare sua anche la grande tradizione lirica italiana. Tanto da rendere omaggio evidente, nei suoi versi, a Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Pier Paolo Pasolini.

Il mondo in versi di Košuta, classe 1936, vincitore del Premio Prešeren per la sua opera lirica, è racchiuso, adesso, in una splendida antologia bilingue curata da Tatjana Rojc. “La ragazza dal fiore pervinca”, pubblicata da Del Vecchio Editore (pagg. 191, euro 15), è divisa in sei cicli che ripercorrono le tappe fondamentali del suo lavoro letterario: “Origine”, “La parola, il verso”, “Impegno”, “I luoghi”, “La ragazza dal fiore pervinca”, “Le madri”. Verrà presentata il 25 marzo alla Libreria Lovat di Trieste, il giorno dopo a Capodistria.

Il Carso, Trieste, le Valli del Natisone, sono il palcoscenico dei versi del poeta. Accompagnando le parole che raccontano il dramma di un uomo sradicato dalla propria cultura che diventa interprete del difficile mestiere di vivere. E che sa ritrovare nella propria terra, nelle piccole cose, nei riti quotidiani, nelle voci che raccoglie, la forza di raccontare il divenire del mondo. Spalancando, da un paesino minuscolo, una gigantesca finestra sul Novecento e, poi, sul terzo millennio.

«Sono nato in un paese del Carso, Santa Croce-Križ, dove gli unici italiani erano i carabinieri. Che un giorno sono venuti a portarsi via mio padre - racconta Miroslav Košuta -. Lui era comunista, doveva andare al confino. Mia madre invece era cattolica, per anni abbiamo vissuto soli con lei. Ah sì, c’era anche la maestra che rappresentava la minoranza italiana. Era vestita di nero, i capelli tenuti a posto da un fermaglio, una fondina a tracolla fatta per contenere le pistole. Lei, però, non le aveva le pistole».

Che ricorda ha di questa maestra?

«Un ricordo non proprio piacevole. Avevano cambiato il mio nome in Angelo Cossutta, ma per me non voleva dire niente. Un giorno, quando mi ha chiamato così durante l’appello, mi sono guardato in giro per vedere se rispondeva qualcun’altro. Quel tale non ero io, quindi sono rimasto in silenzio. Dopo un po’ è venuta vicino, mi ha preso per un orecchio e portato fuori dal banco».

Si poteva sperare che un ragazzino imparasse così ad amare l’Italia?

«Infatti. Per molto tempo mi è stato difficile non provare rancore nei confronti dell’Italia. Noi sloveni eravamo considerati una razza inferiore, che andava estirpata. Un aspetto positivo di quel periodo? Ecco, sì: la mia famiglia amav. a molto i libri. Così, per non farci scoprire, abbiamo iniziatoo a nasconderli. E noi bambini imparavamo a memoria poesie, intere pagine».

Come in “Fahrenheit 451” di Ray Bredbury?

«Quasi. Leggevo e mandavo a memoria cose che, a volte, non riuscivo nemmeno a capire. Più tardi, quando sono cresciuto, mi sono servite moltissimo proprio per migliorare il mio approccio con la lingua e la conoscenza».

Miroslav Košuta poeta è nato in quel momento?

«Quasi per gioco. Disegnavo e scrivevo parole in libertà sui vetri delle finestre appannate dal vapore. Poi, ho cominciato a buttare giù degli scherzi in versi, soprattutto per burlarmi di mio fratello».

Suo padre era comunista: l’ha visto sparire presto?

«L’hanno portato via che io ero bambino. Dopo molti anni mi ha raccontato un episodio che aveva lasciato il segno dentro di lui. Quando i carabinieri, che erano venuti ad arrestarlo, lo hanno accompagnato al confino, lui ha preteso che uno dei due militari gli portasse la valigia. Era un gesto di disprezzo, per far capire loro che li considerava servi dello Stato fascista».

Come è andata?

«Che uno dei due carabinieri ha portato la valigia. Ma mio padre, tanti anni dopo, provava quasi rimorso per essersi comportato così. Spiegava: “In fondo, non erano molto diversi da me”. Intendeva dire che anche loro dovevano guadagnarsi da vivere. E lo potevano fare solo rispettando gli ordini».

Quando è tornato a casa?

«Ha vissuto momenti molto duri. Perché non sempre aveva lavoro. Ricordo che lo chiamavano nei cantieri edili. Un giorno sono andato a guardarlo mentre costruivano uno dei palazzi alti che ci sono in via Milano. Mi sembrava che oscillasse con il vento, che venisse giù da un momento all’altro. E, invece, lui era lì fermo, incurante del pericolo».

Ha studiato a Lubiana, ma quando ha fatto pace con la cultura italiana?

«Quando ho capito che dire cultura italiana non significava per forza chiamare in causa il fascismo. E che, anzi, quella era la magnifica lingua di Dante, Petrarca, Leopardi».

Nei suoi versi risuona la voce di Umberto Saba...

«Il poeta italiano che ho sentito, e sento, più vicino è Umberto Saba. Me lo ricordo in libreria, in via San Nicolò, con i suoi gesti sempre un po’ bruschi. Umanamente non simpatico, però i suoi versi mi hanno portato sulla strada della “poesia onesta”. Mi hanno spiegato l’importanza delle piccole cose».

Con lui condivide l’amore per la Triestina, per il calcio?

«Certo, oggi bisogna avere coraggio ad ammettere il proprio amore per la Triestina. Perché la squadra è finita molto in basso. Eppure non si può fare a meno di provare le stesse emozioni che Saba ha espresso così bene nelle “Cinque poesie sul gioco del calcio”».

E Giuseppe Ungaretti?

«Un uomo straordinario, prima che un grande poeta. Ricordo ancora il nostro incontro. Lui era già il grande vecchio, io un giovane in cerca della propria strada. Eppure si fermò a parlare con me, mi chiese cosa stessi scrivendo. Lui a me, pazzesco! Nel ricordo, mi illudo che quel dialogo fosse durato ore. Anche se in realtà si è prolungato solo per pochi minuti».

Mai incontrato Pier Paolo Pasolini?

«Purtroppo no. Però il suo lavoro, il coraggio, l’impegno, le poesie, il cinema e tutto il resto, li ho sentiti vicinissimi. Credo che “Le ceneri di Gramsci” sia un libro davvero importante. E non solo quello».

Lei, uomo schivo, poeta appartato, per tanti anni è dovuto stare in palcoscenico...

«Sì, sono stato per anni il direttore dello Stabile Sloveno. Dando, così, soddisfazioone al mio grande amore per il teatro. Ma questo non ha cambiato di una virgola il mio essere un uomo di paese, nato a Santa Croce, vissuto lontano dal clamore della vita. Gli impegni professionali non possono cambiarci veramente».

Per tutta la vita si è aggrappato alla lingua materna, lo sloveno. Perché

«Non volevo tradire quel ragazzo a cui avevano storpiato nome e cognome. Quel me stesso costretto a rinnegare le proprie origini. Strada facendo, quando sono andato a Lubiana per laurearmi in Letterature comparate e teoria letteraria, mi sono accorto che lo sloveno non lo sapevo parlare bene. E tantomeno scrivere. Dovevo impegnarmi per riuscire a impossessarmi della lingua degli avi».

A adesso, qual è il ruolo della minoranza slovena a Trieste.

«Io credo che, oggi, a essere davvero minoranza a Trieste non sono gli sloveni. Ma quelli che guardano al futuro. Tra cui, ovviamente, ci sono anche un po’ di sloveni».

alemezlo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo