Mattioni e il mistero del figlio di Saba nelle lettere sparite

TRIESTE Le storie strane, Stelio Mattioni non le andava a cercare. Arrivavano da sole. Anche quando se ne stava tranquillo a lavorare nel suo ufficio alla sede triestina della raffineria Total. Un giorno, era il 1959, bussò alla porta una donna di mezza età. Diceva di essere lì per rispondere a un appello fatto pubblicare dallo scrittore sulle pagine de “Il Piccolo”, che chiedeva notizie sul poeta Umberto Saba. In quelle poche righe si prometteva un compenso a chi fosse stato in possesso di lettere, appunti, ricordi personali o altre notizie sul poeta del “Canzoniere”.

La donna aveva portato con sé una ventina di lettere. Sosteneva che fossero autentiche. Lì dentro c’era la storia, mai raccontata, di Sergio. Il presunto figlio naturale di Saba, che lui non aveva mai voluto riconoscere. Una vicenda che avrebbe reso ancora più appetitosa la biografia del poeta a cui Mattioni si sarebbe dedicato, negli anni successivi, per un lunghissimo periodo. Fino al 1989, quando riuscirà a pubblicarla da Camunia con il titolo “Storia di Umberto Saba”.

Per cedere quelle lettere allo scrittore, la donna poneva una sola condizione: che il figlio fosse assunto dalla raffineria. Mattioni cercò di chiarire subito che lui non poteva prometterle niente: non aveva il potere per farlo. Lei, allora, aveva sfilato una delle missive dal mazzetto e l’aveva appoggiata sulla scrivania. «Questa la consideri un regalo», aveva detto. Le altre le avrebbe cedute solo in cambio di quel benedetto lavoro. I soldi non le interessavano.

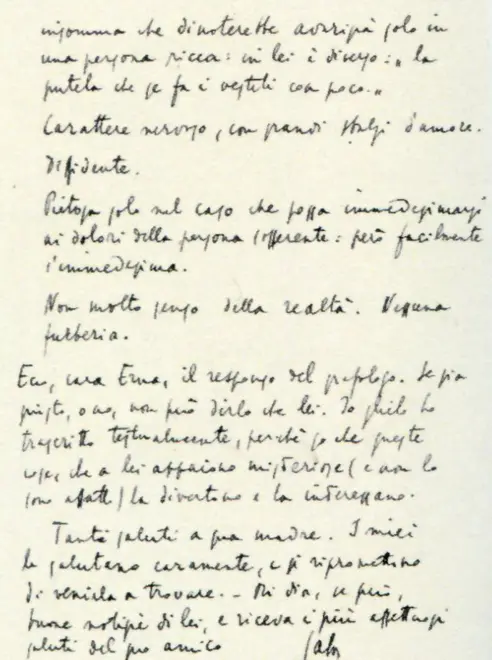

E qui arriva il finale a sorpresa. Dopo aver letto la lettera autografa, datata 2 luglio 1929, in cui Saba raccontava a Erna Poleselli, commessa per un periodo nella Libreria antiquaria di via San Nicolò a Trieste, gli esiti di un esame grafologico sulla sua scrittura, Mattioni si era messo sulle tracce della donna. Per convincerla e cedergli tutte le preziose lettere. Ma all’indirizzo che aveva fornito allo scrittore non c’era più. E i vicini non sapevano dire dove si fosse trasferita.

Svanita nel nulla. Come certi personaggi dei romanzi più belli scritti da Stelio Mattioni: “Il Re ne comanda una”, “Il richiamo di Alma”. Perché lo scrittore impiegato, che nella vita di ogni giorno seguiva traiettorie lineari, perfettamente normali, riusciva a materializzare attorno a sé «un mondo fantastico proprio e di grande forza», secondo le parole di Italo Calvino. E proprio l’autore delle “Città invisibili”, dopo aver letto i racconti ancora inediti che avrebbero segnato il debutto di Mattioni per Einaudi con il titolo “Il sosia”, si era lasciato prendere dall’entusiasmo, affermando: «Siamo in possesso d’uno scrittore che mi pare del tutto eccezionale. Non somiglia a nessuno».

Forse Trieste e l’Italia hanno dimenticato troppo in fretta quello «scrittore eccezionale». Prova ne sia che Adelphi ha pubblicato l’ultimo tra i suoi numerosi inediti, il bellissimo romanzo “Tululù”, nel 2002. E allora arriva al momento giusto un libro scritto dalla figlia, Chiara Mattioni, che ha voluto scandagliare a fondo non solo il mondo letterario del padre, ma anche i rapporti strettissimi con Trieste, i contatti con gli ambienti della cultura, le amicizie e gli amori. La vita, insomma, dell’«Impiegato triestino maestro di storie» che diventa, a sua volta, romanzo nel romanzo nel bel volume pubblicato dalla Eut (pagg. 240, euro 14). Un racconto intimo, eppure lucidissimo e mai incline all’autocompiacimento, che analizza a fondo i libri pubblicati, ma va a cercare gli aspetti più segreti nei diari inediti, nell’epistolario, nei ricordi di chi l’ha conosciuto.

Ed è bello ricordare, percorrendo queste pagine, che il «notevolissimo, inquietante, fondamentale scrittore», come lo definisce Claudio Magris nella testimonianza scritta per il libro, è stato l’unico autore triestino, insieme a Italo Svevo, che si è trovata spianata la strada per pubblicare i suoi lavori grazie all’intervento di Bobi Bazlen. Peccato solo che il «bracco letterario», lettore-rabdomante capace di segnalare lo snobbato Ettore Schmitz al giovane e rampante poeta Eugenio Montale, sia morto troppo presto per sapere come andava a finire “Il Re ne comanda una”. Quella storia lo aveva coinvolto e appassionato come accadeva soltanto con i libri più belli.

Scriveva Ljuba Blumenthal, la donna amata da Bazlen, in una lettera spedita a Mattioni da Londra quattro mesi dopo la morte di Bazlen, avvenuta il 28 luglio del 1965: «Bobi e io abbiamo tentato di indovinare come andrà avanti la faccenda, abbiamo inventato situazioni inverosimili e alla fine Bobi diceva sempre: “Speriamo che lo sappia Mattioni, almeno”».

Figlio di Bruno, che lavorava al cantiere navale di Trieste, e di Maria Obressa, «una ragazza del popolo bella, vivace e intelligente» che si arrangiava con piccoli lavori di sartoria, Stelio Mattioni era venuto al mondo in una giornata di pioggia. Tirava anche un po’ di bora quel 9 settembre del 1921. La sua casa era in via Parini 5, il suo mondo fantastico ruotava attorno alla Barriera Vecchia. Un rione magico pieno di localini, teatri, cinema come il “Massimo”, il “Volta”, il “Réclame”. Una ragnatela di vie strette, che oggi non esistono più, e di gente in movimento, che il bambino Stelio (con una “l” sola secondo la moda dettata dal “Fuoco” di Gabriele D’Annunzio), biondo, pallido, magrolino, «un falso cherubino» come si definirà nelle sue “Memorie di una fumatore”, scopriva in compagnia del cugino Guido Antoni, diventato poi pittore.

Giocare agli indiani gli piaceva sicuramente più della scuola, dello studio. Però presto aveva scoperto il fascino irresistibile dei libri. Romanzi d’avventura, Nick Carter, Joe Petrosino e Buffalo Bill, per passare poi ai classici di Kipling, London, Balzac, Conrad, Dickens, ai russi. Cresciuto con il sogno di diventare giornalista, Mattioni era stato preso in simpatia da un vecchio pubblicista che lo spediva a caccia di notizie. Ma suo padre, che non vedeva un futuro in quel lavoro, era riuscito a farlo assumere come impiegato nella sede triestina della raffineria Total. Dove resterà fino a raggiungere la pensione.

Richiamato alle armi durante la Seconda guerra mondiale, finito in un campo di concentramento inglese dopo il tentativo fallito dell’esercito italiano di conquistare El Alamein (esperienza che racconterà nel romanzo inedito “Camàn”), Mattioni ha vissuto in quegli anni una storia bellissima. Quella tutta epistolare con una giovane “madrina di guerra”, Assunta Canestrelli di Pesaro, che continuò a scrivergli fino al 1953. Non si incontrarono mai, Assunta e Stelio, si scambiarono al massimo una foto. Ma quella bionda «non ossigenata però» per lo scrittore rappresentò non solo un contatto con il mondo che stava al di là delle armi, delle divise, dei morti e dei feriti. Ma una finestra spalancata su un amore immaginario, mai consumato eppure preziosissimo.

Una figura di donna sfuggente, imprendibile, come la Alma del romanzo finalista al Premio Campiello. Una ragazza vista per caso, per strada a Trieste, che generò uno dei personaggi più affascinanti e originali del secondo ’900 italiano. Perché è sempre partendo dal reale che prendevano forma le storie del tutto immaginarie di Mattioni. Ed è per questo che sua figlia Chiara, oltre a rivelare alcuni punti di riferimento concreti che sono serviti da modelli per creare le figure dei romanzi, propone in questo libro un viaggio nella «Trieste che non esiste» ricreata dallo scrittore. Mettendola a confronto con i luoghi reali, fotografati dall’amico Giorgio Mazzarella, di una città «così incisiva, così indimenticabile, quasi fatale, per chi ci nasce, quanto il canto delle sirene, anche se stretta e soffocante».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo