Marcello Mascherini quando l’arte viaggiava a bordo dei transatlantici

il volume

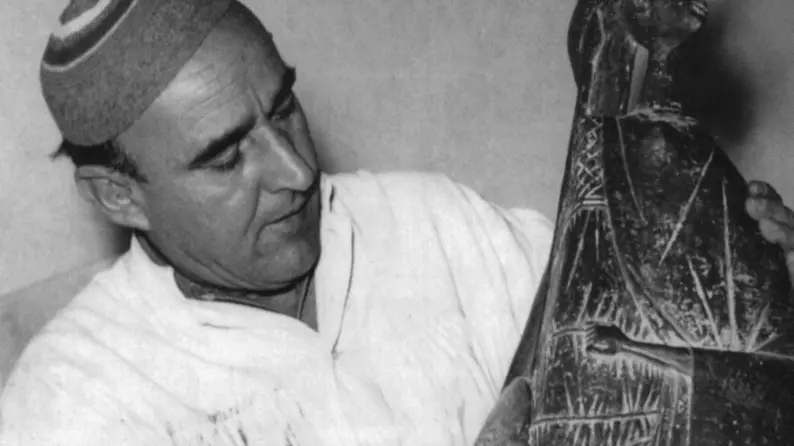

Un affondo sulla creatività di Mascherini, scultore che fu anche immaginifico scenografo, ci viene offerto dal volume “Marcello Mascherini. Le opere per i transatlantici 1930 - 1965” (Edizioni della Laguna, pgg. 230), con la prefazione della nipote Nera Pancino: pubblicazione accurata e ricca d’interessanti immagini d’epoca e testi di approfondimento che, partendo dall’attività dell’artista dedicata all’arredo e alla decorazione navale, allarga lo sguardo e ci accompagna a conoscere la gloriosa stagione della cantieristica navale italiana, che ebbe nei cantieri di Monfalcone e a Trieste dei luoghi di riferimento e di produzione nevralgici. Non a caso infatti molti artisti che lavorarono per le “Regine dei mari” dell’epoca, si erano formati oppure erano insegnanti all’Istituto Statale d’arte Nordio, sorto inizialmente proprio per soddisfare la necessità in loco di maestranze preparate nell’arredo navale. Due nomi fra tutti: i maestri Dino Predonzani e Ugo Carà, accomunati da un raffinato linguaggio di analisi e ricerca formale.

«Tra le icone del XX secolo si annoverano senza dubbio le navi di linea e, in particolare, i transatlantici, sintesi di tanti aspetti, tecnico e lavorativo, ingegneresco e architettonico, economico, imprenditoriale e sociale» afferma Luisa Crusvar, studiosa di arti decorative del ‘900. «Nei loro interni si combinano arte decorativa e perizia artigiana, pittura e scultura, design e moda. Testimoniano una produzione che ha introdotto l’eccellenza di un Made in Italy di portata e diffusione internazionale. La nave transoceanica - prosegue - si colloca con indice specifico nella memoria storica e individuale del XX secolo; ne diventa una sorta di sismografo. Dall’esterno all’interno, dalla tipologia strutturale agli arredamenti, le sue metamorfosi seguono i ritmi del tempo, echeggiano passaggi, scelte, oscillazioni del gusto e dello stile. Gli allestimenti e gli arredi degli interni risultano gli indicatori più sensibili e, proprio per tale motivo, i più precari, soggetti a continui riadattamenti e aggiustamenti, condizionati da molteplici fattori, specchio di una società che muta in modo sempre più rapido».

E il libro, opportunamente presentato in tempi di Barcolana, implicitamente fa meditare sulla produzione di Mascherini, di cui per altro documenta l’evoluzione, perché mette in luce il binomio che lo caratterizzò: coniugare l’intuizione plastica, cioè l’ideazione di una forma tridimensionale, al fatto di saper risolvere la sua armonica collocazione in uno spazio contestualizzato da arredi e funzioni atti ad assolvere le esigenze di vivere nel lusso sulle onde del mare. Una sensibilità scultorea implementata dunque da un intuito scenico e scenografico di sicuro appeal.

Attraverso numerose immagini il fruitore s’immerge, anche dal punto di vista della moda, della grafica pubblicitaria e del bon ton dell’epoca, in un mondo scomparso e travolto dai “giganti” hollywoodiani che solcano oggi i mari, in un’atmosfera folk popolare completamente diversa e opposta a quella contemporanea. Incontriamo per esempio un efficace intervento di Mascherini nel vestibolo di prima classe del Conte Biancamano: spazio fortemente caratterizzato ma nel contempo anche ingentilito dal gesso intitolato “Pescatori di pesce” del 1949, accanto al quale “prende il volo” un’aerea ed elegante ringhiera in bronzo traforato con motivi stilizzati che richiamano le reti da pesca. Nel ’51, l’artista forgia con lo stesso materiale anche una transenna con motivi di galletti per il salone delle feste di prima classe della motonave Augustus, le cui pareti furono decorate con alcune sue intense sculture che sembrano anch’esse in volo e rappresentano un interessante contrappunto rispetto al sobrio arredo post-razionalista.

Se una parte importante del volume affronta, grazie all’analisi di Paolo Piccione, l’impegno del maestro per gli interni navali e per la medaglistica navale, Simone Bandini approfondisce - sotto il titolo “Un patrimonio ritrovato”, le vicende delle opere d’arte provenienti dalle navi della Società Italia di Navigazione.

Un importante tassello dell’epoca è poi ricostruito da Natasha Pulitzer, figlia dell’architetto Gustavo Pulitzer Finali, figura fondamentale dell’architettura navale del primo Novecento. Nel riordinare i ricordi nell’intervento “Mascherini e Pulitzer, artisti tra mari e monti”, l’autrice porta avanti «non una ricerca storica ma piuttosto quella che, ridestando antiche emozioni, mi conduce a esplorare il passato intessendo legami e storie tra persone, luoghi e cose all’apparenza insignificanti».

E scopriamo così il backstage di molte opere di Mascherini come il Torello, il Minatore, il Fauno, i Trolls, installazioni di fine d’anno che Marcello realizzava davanti all’albergo Armentarola, vicino a Cortina: «una grande strega - ricorda Natasha - che a mezzanotte si trasformava in uno spettacolare falò» perché «per Marcello tutte le scuse erano buone per accendere un fuoco», memore evidentemente delle origini famigliari, che affondano nel Pordenonese, dove gli antichi riti raccontavano del significato simbolico, purificatore e liberatorio di tale elemento. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo