L’uomo-penna e l’insostenibile follia del lavoro. Il sogno di Kafka: Trieste e quei mondi lontani

TRIESTE Gregor Samsa si sveglia trasformato in insetto e, dopo aver provato invano a girarsi su un fianco, il primo pensiero è per il suo impiego da commesso viaggiatore: un brutto mestiere, faticoso, afflitto da pessime relazioni umane. Infine si convince ad alzarsi, ma scopre con terrore di aver dormito troppo: ha perso il treno: farà tardi al lavoro.

Così inizia la Metamorfosi di Kafka; e com'è noto, la dissonanza tra l'assurdità della mutazione e la banalità dei pensieri di Gregor è uno degli elementi più geniali del racconto. Ma forse è meno sconvolgente di quanto appaia a prima vista. Apro La traversata, il memoir di Philippe Lançon, sopravvissuto alla strage di Charlie Hebdo del 2015: il giorno dopo l'attentato chiede al fratello di annullare un volo per New York: "Per poco non sono morto e penso a farmi rimborsare il biglietto dall'Air France: il piccolo-borghese sopravvive a tutto". Non è la stessa cosa, certo, ma le somiglia. Il punto è che con un suo procedimento tipico, Kafka ha spinto all'estremo una situazione realistica: deformando il mondo, per dirla con Günther Anders, ne ha reso visibile la follia.

E una di queste follie è appunto il lavoro. Senza indulgere nel facile biografismo, è indubbio che la sofferenza per una professione castrante sia appartenuta anche all'uomo Kafka: benché provenisse da una famiglia borghese, non osò mai chiedere ai genitori un periodo sabbatico per mettere alla prova le sue doti. Come osserva Klaus Wagenbach nella biografia dello scrittore, egli desiderava "una professione che gli assicurasse l'indipendenza dalla casa paterna, ma gli lasciasse anche molto tempo per scrivere, tutto il tempo. Insomma, una professione impossibile."

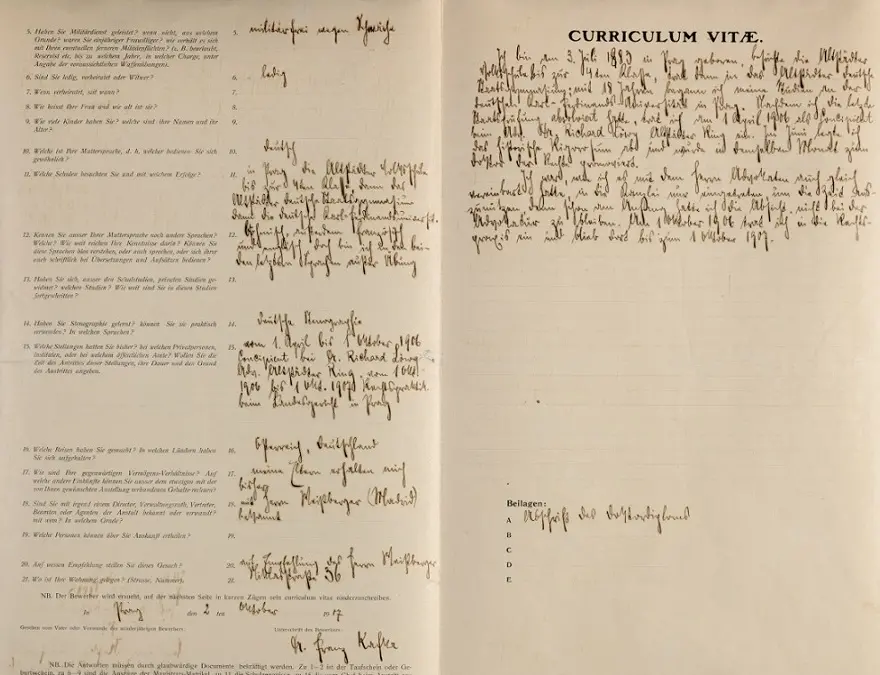

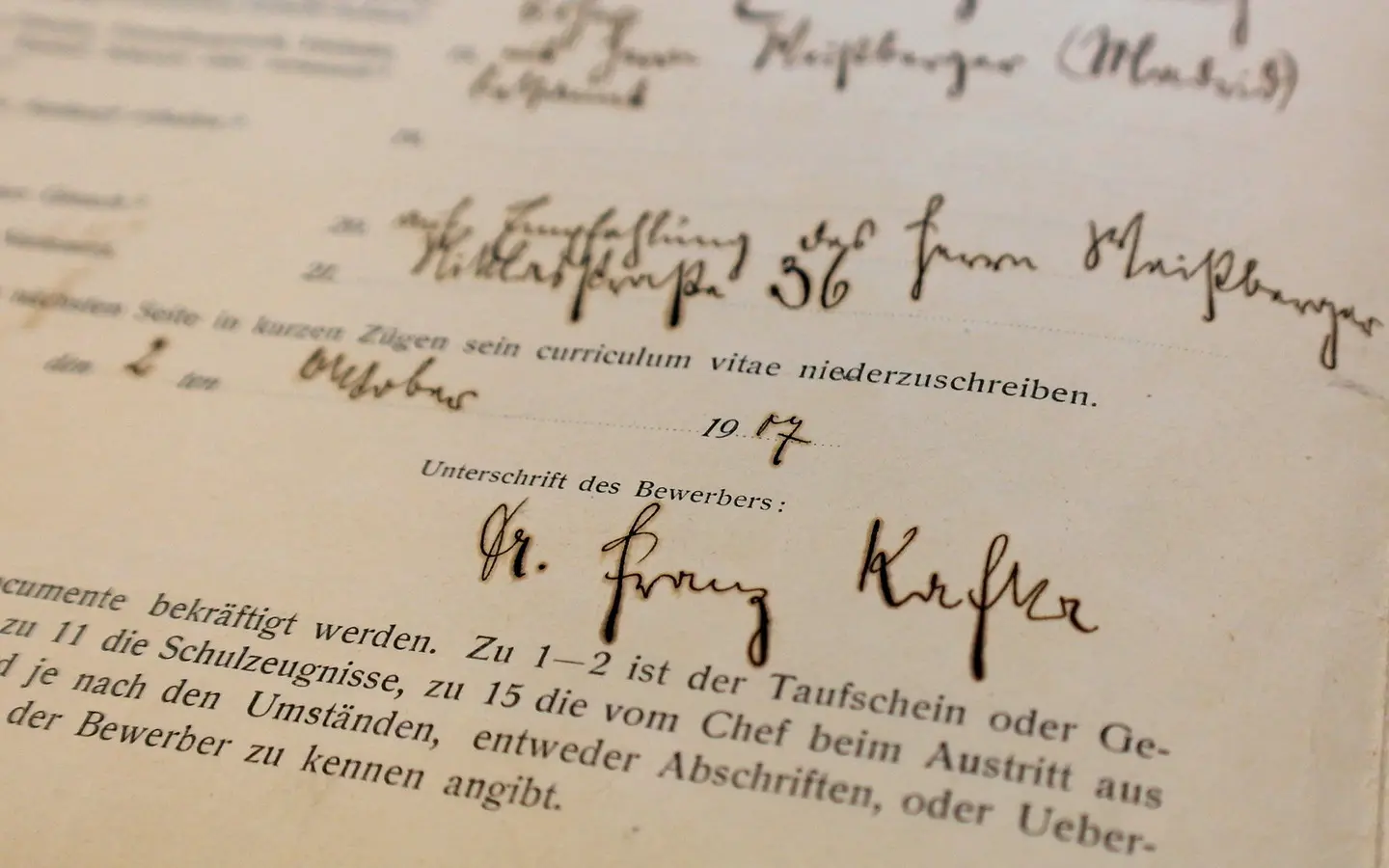

Già. Kafka fece diversi progetti alla fine dell'anno di pratica legale, ma nessuno andò in porto: così il primo ottobre 1907 si impiegò presso la sede praghese delle Assicurazioni Generali; posto peraltro alquanto ambito. Decisiva fu la raccomandazione, ottenuta tramite lo zio Alfred Löwy, del vicenconsole americano Arnold Weissberger — il cui figlio dirigeva la sede madrilena della società. Tuttavia il giovane Franz fu innanzitutto attratto dalla prospettiva di essere inviato all'estero: aveva sempre avuto un rapporto conflittuale con Praga. E nella sua monumentale biografia di Kafka, Reiner Stach ne sottolinea anche l'interesse verso il ramo assicurativo, per ragioni di ordine sociale. Al netto delle controversie, le Generali e altre compagnie del settore possedevano una buona reputazione progressista, perché redistribuivano la sfortuna individuale su base sociale — garantendo idealmente a chiunque una vita più tranquilla e al riparo dai rischi.

Le prospettive sembravano dunque ottime, e Kafka cominciò a sognare. Scrisse a Hedwig Weiler che sperava di sedersi "sulle sedie di paesi molto lontani, di guardare dalle finestre dell'ufficio su campi di canna da zucchero o cimiteri musulmani"; e in un'altra lettera precisò che stava studiando italiano "perché prima di tutto andrò probabilmente a Trieste". Ma la realtà si rivelò molto diversa.

Alle Generali si lavorava dalle otto alle sei per sei giorni a settimana; era scontato che l'impiegato svolgesse compiti senza compenso oltre l'orario; ed erano previsti solo quattordici giorni di vacanza ogni due anni. L'ambiente era molto duro, secondo la mentalità dei burocrati dell'epoca che Kafka conosceva bene suo malgrado: "una attitudine positivistico-razionalistica volgare", notò Franco Fortini in un celebre saggio del 1947, "per la quale non esiste che la funzione e la dignità sociale". In un simile contesto l'individuo, e a maggior ragione un individuo sensibile come Kafka, era cancellato. Non è difficile tracciare un'analogia fra questo scenario e quello del Processo o della Metamorfosi; e in effetti il lavoro e i titoli professionali abbondano nell'opera kafkiana: vi sono commercianti, medici, avvocati, insegnanti, impiegati, funzionari. A parte qualche eccezione (Karl Rossmann in America, ad esempio), sono tutti lavoratori borghesi, spesso assai diligenti; ma la professione non è mai fonte di realizzazione personale bensì solo di fatica e sfruttamento, o al più indifferenza. E anche quando la fortuna arride loro — penso al Georg Bendemann del Verdetto, imprenditore che ha portato al successo la ditta paterna, è solo un'illusione: nel racconto è proprio la sentenza del padre ad abbattersi su Georg, condannandolo a morte.

Ma nel caso di Kafka c'è una complicazione ulteriore: la scrittura. Per lui, uomo-penna quanto il suo amato Flaubert, l'atto stesso di scrivere era una necessità ancor più pressante del riposo e dello svago: e nel giro di qualche settimana si accorse che le richieste della ditta triestina erano del tutto incompatibili con le sue esigenze artistiche. In una famosa lettera dei primi del 1908, sempre a Weiler, si riferisce all'ufficio con il suo classico humour nero: "certo bisogna guadagnarsi la tomba".

Resse per nove mesi, durante i quali cercò senza dar troppo nell'occhio un impiego meno gravoso, che nell'agosto 1908 trovò presso l'Istituto di assicurazioni contro gli infortuni dei lavoratori del regno di Boemia. (Per evitare di fare brutta figura con Weissberger, ottenne un certificato medico dando le dimissioni per motivi di salute). Grazie a un orario di lavoro ridotto poté apparecchiare una routine che, per quanto imperfetta e soggetta a stanchezza e insonnie croniche, lo avrebbe accompagnato sempre: un po' di riposo di ritorno il pomeriggio, e la notte dedicata alla scrittura.

E così Kafka non vide mai Trieste. Ma la letteratura può alterare la realtà: nel 1975 l'intellettuale e giornalista del Piccolo Sergio Miniussi scrisse un racconto dal titolo L'avvocato praghese, in cui immaginò una gita personale di Kafka per la città: tormentato dalla bora, lo scrittore trova Trieste antipatica a parte qualche dettaglio, e troppo semplice rispetto a Praga — perché possiede il mare. Al pari di altre ipotesi narrative, l'invenzione di Miniussi è affascinante; e al contempo ci lascia un amaro rimpianto per ciò che non fu: conclusione quanto mai kafkiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo