Lungo “La via di Emilio”: il sogno della rivoluzione di uno scugnizzo di Napoli

Mercoledì 5 gennaio alla Lovat il nuovo romanzo di Valerio Di Donato che si ispira all’incredibile vita del 96enne Giacomo Scotti

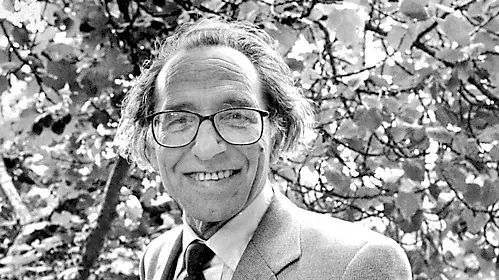

Ci sarà anche lui domani alla Lovat di Trieste, alle 18. A novantasei anni. Lo aspettano in tanti: amici, poeti soprattutto, che non lo vedono da quando qualche acciacco lo tiene, e sono un paio d’anni, rintanato in un appartamento all’undicesimo piano di un palazzone in collina, a Fiume. Lui è Giacomo Scotti, poeta appunto, e poi giornalista, scrittore, pacifista e attivista in campo umanitario nei conflitti nell’ex Jugoslavia, cui si ispira il nuovo romanzo di Valerio Di Donato “La via di Emilio” (Ronzani Editore, pagg. 160, 15 euro; l’autore sarà presente in libreria assieme a Gianluca Paciucci), giornalista nato a Teramo e cresciuto a Treviso, vent’anni al Giornale di Brescia nella sezione interni-esteri dove si appassiona, fin dai primi anni ‘90, alla questione istriana, alle vicende dell’esodo (a Brescia c’era una forte comunità di esuli e un’Associazione giuliano-dalmata a lungo guidata da un iperattivo presidente zaratino, Antonio Cepich, oggi scomparso) e alle guerre che portano allo sgretolamento dell’ex Jugoslavia.

Romanzo ispirato, perché il protagonista si chiama Emilio Sergi, ma c’è molto, c’è davvero tanto di Giacomo Scotti, intellettuale tra i più rappresentativi della minoranza italiana in Croazia, personalità complessa e criticata, la cui vita però pare la sceneggiatura perfetta per un film. A diciannove anni, nel 1947, questo scugnizzo napoletano in fuga dalla miseria prende un treno per Trieste: vuole bucare il confine orientale. Capolinea: la Grecia. Obiettivo: fare la Rivoluzione. E invece no, viaggio accorciato: la fermata definitiva è la Jugoslavia. Diviene giornalista a “La Voce del popolo”, il quotidiano in lingua italiana dell’Istria e del Quarnero, nel 1960 finisce in carcere come “nemico del popolo” per un articolo contrario all’ortodossia ufficiale e il giornale lo licenzia in quanto poco malleabile alle direttive politiche. Nel 1997 viene persino aggredito, nella Croazia indipendente dominata dal nazionalismo dell’Hdz. Ecco, il crollo mai digerito di questo strano Paese, la Jugoslavia, che ambiva a essere una sorta di Unione europea degli slavi del Sud. La Stella rossa che sfuma in stella cadente. «Ci hanno fatto credere – ricorda Emilio-Giacomo – che eravamo più belli, più bravi e fortunati dei nostri cugini dell’Est, e invece anche noi siamo stati risucchiati nella grande disfatta del socialismo reale».

È Scotti che per primo fa conoscere la grande vergogna nascosta della Jugoslavia di Tito, Goli Otok, un anonimo scoglio del Quarnero dove 30mila disgraziati, simpatizzanti o meno di Stalin, vengono mandati alla rieducazione ideologica in quanto nemici del socialismo. Quattromila morti, per molti storici il più atroce gulag del Novecento.

Insomma, Giacomo Scotti uomo simbolo della disillusione della Grande Jugoslavia? «Jugonostalgico sì – spiega Di Donato - perché l’idea era quella di unire popoli e culture, ma certo il Paese andava riformato. E così non è stato». E alla fine oggi, constata Emilio nel romanzo, “ci ritroviamo con sei repubblichette inconsistenti e rancorose”. «Scotti – prosegue Di Donato - è rimasto senza il suo mondo, i suoi ideali, ma è sempre stato coerente nel segno dei valori della fratellanza e dell’uguaglianza. Lo stesso vale pure per il tema foibe: secondo Giacomo la storia va compresa nel suo complesso, non si può non ricordare quanto successo prima, c’è stata una guerra di invasione e spartizione della Jugoslavia che ha visto una ferocia incredibile da parte degli occupanti fascisti. E questo è il mio pensiero di autore: l’odio etnico verso gli italiani in quanto tali, certo, c’è stato ma la repressione ha colpito tutti quelli che erano o anche solo potevano essere contro il nuovo ordine voluto da Tito».

Un’ultima riflessione. «La legge sul Giorno del Ricordo lo dice: è il ricordo di tutte le vittime delle foibe - conclude Di Donato -. Smontiamo questo dogma di tipo genocidario. L’idea poi di qualche parlamentare di destra, fortunatamente bocciata, di modificare la norma e consegnare la memoria delle foibe solo alle Associazioni degli esuli è un obbrobio storico, un’occupazione militare della memoria. Non è questo il modo di arrivare alla Storia condivisa. Cosa penso di Giacomo? Che è un uomo onesto, coraggioso, instancabile, mai tendenzioso e mai allineato al regime. Questo libro non è la sua biografia: qui però c’è l’anima e ci sono le idee di Giacomo, che di fronte a questa traballante Europa dei nazionalismi non può che scuotere la testa».—

Riproduzione riservata © Il Piccolo