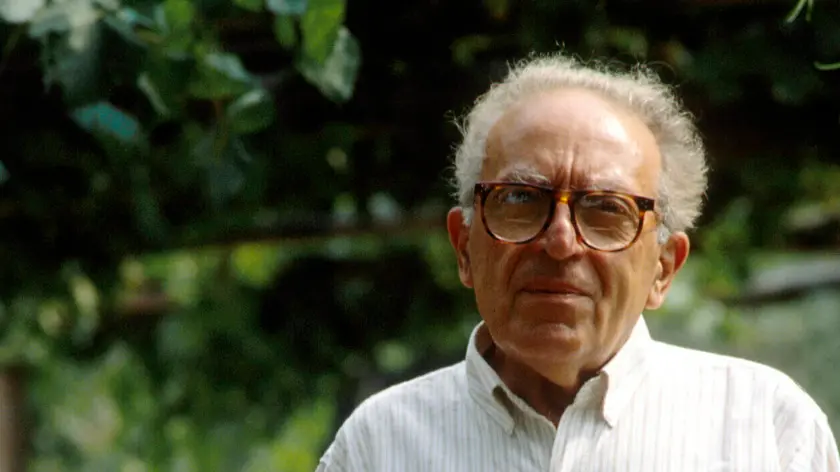

Luigi Malerba quel “matto padano” di mestiere scrittore

di ELVIO GUAGNINI

Il recente "Meridiano" dedicato a Luigi Malerba, Romanzi e racconti (a cura di Giovanni Ronchini, con un saggio di Walter Pedullà, Milano, Mondadori, pagg. 1706) è un volume antologico che contiene "scritti scelti", opere che vengono ritenute come altrettanti pilastri o vertici di un'opera più ampia.

Malerba è lo pseudonimo di Luigi Bonardi che - nato al Perlaro di Berceto, nell'Appennino parmense, nel 1927 e morto a Roma nel 2008 - ha ricoperto con la sua attività diversi ruoli: di scrittore di viaggio, di critico cinematografico, di sceneggiatore per il cinema e per la televisione, di saggista, di autore di opere (favolette e storie) per bambini, ragazzi e grandi, di autore di testi teatrali, di giornalista del "Corriere della sera" e di "Repubblica" (del quale si ricordano particolarmente le pagine in difesa del paesaggio e dell'ambiente). Il nome di Malerba è anche legato alla nascita del Gruppo 63, anche se - come ricorda Pedullà nella acuta prefazione al libro (Le metamorfosi di un narratore sperimentale) - «Malerba aderì al gruppo senza giuramenti di fedeltà a tutti i suoi princìpi, ma ne condivise alcuni connotati fondamentali come - tra gli altri indicati - la «sperimentazione permanente», l'importanza attribuita al significante, la «disponibilità ai materiali di nuova formazione», l'«antirealismo come rifiuto di una realtà ideologizzata»; non condividendo peraltro l'«l'impegno della neoavanguardia a favore della "riduzione dell'io"». Di Malerba, Pedullà sottolinea, in particolare, un'idea precisa di poesia («Quella che fa eccezione con i paradossi, che suscita stupore con ogni parola, che indica soluzioni estreme che sono l'avanguardia della verità») come pure l'appartenenza di Malerba agli scrittori pertinenti alla civiltà contadina, a quei «matti padani», contadini inurbati (Zavattini, Guerra, Celati, Cavazzoni, Benni, Cornia e altri) che sono «diventati una scuola in cui imparare a vivere coi piedi sulla terra e con la testa piena di favole irreali e poetiche». Al curatore, Giovanni Ronchini, è toccato il compito di organizzare il materiale, scrivendo una splendida Cronologia (che è un vero saggio biografico ma anche la delineazione critica di un percorso culturale) e delle Notizie sui testi che ci fanno entrare nel laboratorio di scrittura di Malerba e ci aggiornano impeccabilmente sulla fortuna critica e sulle risonanze italiane e mondiali della sua opera.

Malerba è autore di testi narrativi anche brevissimi (come le apparentemente semplici e paradossali Storiette e Storiette tascabili), di racconti brevi come le incisive storie di esordio “La scoperta dell'alfabeto” (del 1963) legate al contesto del suo Appennino parmense, di romanzi: opere che destabilizzano la fisionomia e l'ideologia tradizionale del romanzo con sperimentazioni al limite del grottesco (come Il protagonista, del 1973, storia di un fallo, ascrivibile - ha scritto Guido Almansi - alla tendenza "carnalista" del romanzo, italiano e occidentale), sempre e comunque tese a mettere in discussione ogni certezza gnoseologica circa la. cosiddetta realtà, a evidenziare il limite tra vero e falso, reale e immaginario, autentico e frutto di manipolazioni o deformazioni o mistificazioni. Una scrittura narrativa che tende allo smascheramento attraverso la registrazione apparentemente neutra di fatti, situazioni, comportamenti, ragionamenti "strani" o attraverso la lente dell'assurdo, del non sense, del "comico": un comico che si richiamava esplicitamente a Buster Keaton («Mentre ogni scrittore cerca di dare un senso alla realtà, Keaton è così disperato che finisce per rendere totalmente insensata anche la realtà che appare come la più ovvia. In questo credo di assomigliare a Keaton e di avere con lui una autentica affinit»).

Questo prezioso "meridiano" contiene libri di racconti (La scoperta dell'alfabeto, 1963, e Testa d'argento, 1988) e romanzi (Il serpente,1966; Salto mortale, 1968; Il pataffio, 1978; Il fuoco greco,1990; Le pietre volanti, 1992; Fantasmi romani, 2006). Opere che ben testimoniano (in questo, anche la scelta è esemplare) l'itinerario originale e sempre variato di uno scrittore omogeneo alla ricerca definita dell'obiettivo di cui si è detto: dagli «apologhi» (come li aveva definiti Giorgio Cusatelli) di La scoperta dell'alfabeto (in cui si rivelava l'influenza di Zavattini nello stile «essenziale, nervoso, antilirico e antidescrittivo») fino a un libro complesso e di grande abilità come Fantasmi romani, costruito per brevi paragrafi e dove, a confronto, ci viene proposto di seguire la vita di una coppia che - dietro l'apparente coesione - cela tradimenti, insofferenze, gelosie di maniera, cinismi. Una rappresentazione della «manutenzione del matrimonio» salvato dalle menzogne fino a un limite estremo da non oltrepassare. Un gioco di spregiudicatezze, ambiguità, egoismi, indifferenze, con qualche sussulto spesso insincero.

Tra queste due opere, altri libri che rappresentano - con tratti che talvolta li avvicinano al "giallo" - paradossi e contraddizioni di una realtà che viene negata contemporaneamente alla sua affermazione (Il serpente); il caos dove le identificazioni sono impossibili, le figure si sdoppiano, si moltiplicano magari sotto lo stesso nome in una ridda di eventi mutanti, di figure intercambiabili, di assenza di elementi strutturati (Salto mortale); la parodia della violenza, delle infamie, delle prevaricazioni anche del presente sotto la veste di un Medioevo grottesco e farsesco reso in una scrittura espressionistica dove i giochi linguistici vogliono anche rappresentare livelli e rituali sociali diversi (Il pataffio); una satira della superfetazione della burocrazia e dei giochi di potere, dei comportamenti del ceto dominante pervaso dalla corruzione e dalla falsità, realizzato in un romanzo "storico" - con tracce di "giallo" e di elementi spionistici - sulla decadenza dell'impero e sul mondo di Bisanzio intorno all'anno Mille (Il fuoco greco); la rappresentazione tormentosa dell'angoscia che consegue all'incapacità di fissare dei punti fermi circa l'identità propria e di una civiltà, come quella presente, irraggiungibile con strumenti di carattere razionalistico (Le pietre volanti). Una serie di esperienze di ricerca letteraria che ci rivelano un scrittore impegnato - ha scritto Francesco Muzzioli - a stimolare nel lettore un atteggiamento di «agilità mentale» e a educarlo «al sospetto e alla riflessione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo