Luccone: «La rete stimola la scrittura ma il livello è basso. O bassissimo»

La casa non è un guscio, è un labirinto che nasconde sorprese spesso spiacevoli, anche quando crediamo di conoscerla bene. C'è la casa dei genitori in cui si ritorna una volta all'anno, a Natale, e dove si ripete ogni volta la delusione di non ritrovare gli spazi e le cose che si credeva di amare. Poi c'è la casa messa su con gusto e premeditazione, in coppia, che improvvisamente rimane vuota per la partenza del figlio. Rumori e silenzi che accompagnano la vita di famiglia non fanno che aumentare la solitudine. “In una casa si vive tra gioie e spaventi. Ci si accoccola in ginocchio negli angoli, schiena distesa in avanti, protetti da due muri a guardare i movimenti nella penombra, e si ascoltano gli altri che parlano, che ti ignorano, che non sanno dove sei”.

È questa la condizione in cui troviamo il protagonista del romanzo “La casa mangia le parole” (Ponte alle Grazie, pp. 530, euro 18): il suo matrimonio sta naufragando, il figlio è problematico e gli intrighi lavorativi lo rincorrono dappertutto come in un gioco che crea dipendenza. La sua azienda, dall'emblematico nome Bioambiente, millanta velleità di ecologismo mescolando “cazzate e buoni propositi” mentre la moglie, su consiglio dello psicologo, tiene un blog in cui sfoga la sua frustrazione spiattellandola nella rete. E intorno una Roma appiccicosa e nauseante, immersa nella decadenza fatta di trascuratezza, corruzione e sudiciume.

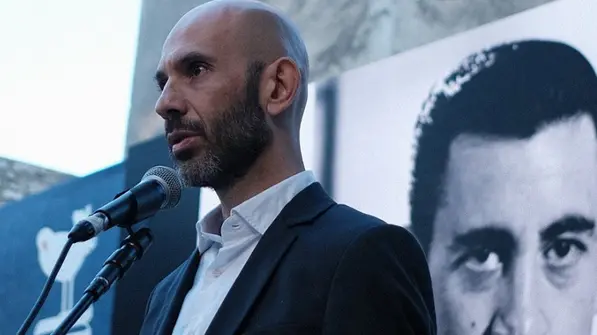

Leonardo G. Luccone approda alla narrativa con un romanzo robusto e avvincente in cui i personaggi si misurano tra loro al ritmo di colpi di scena e al suono di dialoghi serrati. Fondatore dell’agenzia letteraria Oblique, ha tradotto e curato volumi di scrittori americani come F. Scott Fitzgerald e John Cheever e scritto il libro “Questione di virgole", un'intelligente e godibile analisi dell'uso dell'interpunzione in letteratura.

“La casa mangia le parole” ha qualcosa di autobiografico? «Tutto è autobiografico e quindi niente lo è - dice Luccone - nel libro non c’è nulla che io non abbia mediato da qualcosa che ho vissuto. È un lavoro di ribaltamenti continui, tra sublime e spaesamento. Volevo analizzare la contrapposizione tra poli fortissimi: i residui del rinascimento americano di Moses Sabatini e l’incarnazione estetizzante del declino occidentale di De Stefano, la crisi del mondo e la crisi individuale, l’indifferenza e il sentirsi sempre sotto pressione. Cosa succede poco prima di un crollo? Il miglior governo è quello che governa con forza o quello invisibile che sembra non governi affatto? Cosa siamo disposti a sacrificare per il nostro locus amoenus?».

Occuparsi di libri può spingere a scrivere?

«Non credo ci sia un legame tra il mio mestiere e l’impulso alla scrittura. Leggo tantissimi libri da sempre; da quando faccio questo lavoro diciamo che la qualità media si è abbassata perché devo leggere opere che non sempre ho scelto di leggere. In questi anni pur avendo avuto la possibilità di pubblicare i miei scritti ho preferito di no perché non sentivo l’esigenza. Le traduzioni e i libri degli altri sono un carburante eccezionale. In tempi più recenti ho sentito il bisogno di dialogare con il pubblico e quindi ho deciso di concentrarmi sui miei progetti. Come tanti ho almeno una decina di faldoni pieni di cose. In questi mesi però ho capito che pubblicare è un mestiere faticoso e deludente».

Lei è affascinato da Bobi Bazlen...

«Aveva uno sguardo sinestetico che univa pensiero e materia. È stato il primo scout moderno, sebbene fosse un uomo antichissimo. Aveva un’idea editoriale di coesione, di fitte rispondenze tra i libri che non ha eguali, ed è per me l’unica possibile. La nettezza dei suoi giudizi, insieme all’articolazione del pensiero e perfino dei dubbi, sono stati il mio faro in questi anni. Quando nella sede di Adelphi ho avuto la possibilità di vedere parte della sua biblioteca ambulante mi sono detto che tre quarti dei libri che ho in casa sono inutili. Dobbiamo fare come Bazlen, come Borges, leggere moltissimo, ma tenere con noi solo i libri più cari – naturalmente ordinati secondo la regola del buon vicino».

Gli scrittori che preferisce?

«Mi piacciono Marcenaro e Tuzzi: sono tra i pochi scrittori italiani che hanno forza internazionale. Leggo molta narrativa italiana ma faccio fatica a trovare libri di spessore. Abbiamo aperto un’agenzia letteraria nella speranza di aggregare un buon numero di scrittori di qualità, ma ci vuole tempo e pazienza. Meglio la saggistica, specie quella divulgativa. Penso a Pievani, Mancuso, Cometa. Gli stranieri: tra i libri recentissimi mi hanno colpito i lavori di Marija Stepanova e Régis Jauffret; citerei poi Marilynne Robinson, Alexandar Hemon e Wolfgang Hilbig».

L’amore per la lingua e la scrittura emergono anche da libri originali e illuminanti come “Questione di virgole” che lei ha scritto due anni fa. E lo scrivere sui social?

«Da una parte vorrei rispondere che scrittura e stile dovrebbero rimanere riconoscibili su ogni mezzo, dovrebbero essere indipendenti dal mezzo, ma sappiamo che non è così, e l’appiattimento determinato dai social, che in fondo vogliono creare una specie di nuovo alfabeto, fatto di pacchetti comunicativi universali che i cookie sono in grado di interpretare istantaneamente, è sotto gli occhi di tutti. È una lingua pratica e battente, che non dice più “buongiorno” e “buonasera”, ostenta fretta anche quando fretta non c’è; dall’altra parte dico che questo continuo adattarsi al mezzo permette a una fascia più larga di popolazione di confrontarsi con la scrittura. Assistiamo a fenomeni preoccupanti di analfabetismo di ritorno, ma va anche sottolineato un positivo riflusso verso la scrittura e la lettura stimolato dai device; certo si tratta di scritture e letture di basso o bassissimo livello».

Riproduzione riservata © Il Piccolo