L’intreccio insolubile di storia e arte a Trieste

Il libro “Magico taccuino” di Maurizio Lorber ripercorre la storia della città alla luce delle opere dei suoi artisti, da Cesare Dell’Acqua a Ugo Pierri

L’occhio del critico d’arte e lo sguardo dello storico si uniscono nel ‘Magico taccuino. Intrecci di storia e arte Trieste’ (Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, 144 pagg., 25 euro). Maurizio Lorber ripercorre le tappe della splendida e folgorante Golden Age giuliana e del suo declino, fino a giungere a una contemporaneità di difficile decifrazione, sospesa com’è tra grandi progetti di rigenerazione urbana e ricerca di uno sguardo di lunga prospettiva.

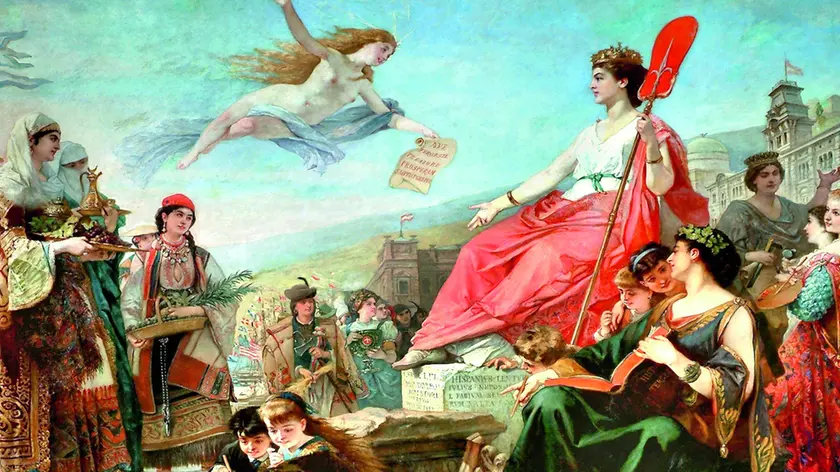

Una lettura inedita, quella di Lorber - docente di Storia della critica d’Arte all’Università di Trieste – che utilizza le opere degli artisti triestini e di area giuliana per raccontare la storia della città. Il libro nasce da una collazione dei post che lo studioso ha scritto per la pagina Facebook dell’Irsrec e che per l’occasione sono stati ampliati, rielaborati e arricchiti. Il racconto prende avvio dall’Allegoria alla prosperità commerciale di Trieste del pittore Cesare Dell’Acqua per giungere al caustico e irriverente Ugo Pierri. A questi si deve l’espressione «gli artisti sanno parlare meglio degli storici», che giustifica l’intreccio di storia e arte per offrire all’acume del lettore l’esercizio di fare sintesi. Il perimetro preso in esame è compreso nel secolo o poco più in cui la città ha subito quel concentrato di accelerazioni e frenate che l’hanno messa a dura prova.

Nel ‘Magico taccuino’ (che sarà presentato giovedì 3 aprile alle 17.30 all’Urban Center di corso Cavour 2/2, in dialogo tra l’autore e Lorenzo Bandelli, dirigente comunale. Saranno presenti l’assessore alla Cultura Giorgio Rossi e Mauro Gialuz dell’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea di Trieste) Lorber si sofferma su una galleria di artisti che vanno, per citare solo alcuni, dal notaio appassionato d’arte e poeta Manlio Malabotta, all’artista degli anni della rivoluzione basagliana a San Giovanni Ugo Guarino, passando per l’aeropittore Tullio Crali, Arturo Nathan, Vito Timmel.

A quest’ultimo è legata la felice scelta del titolo del volume: ‘Un magico taccuino’ è infatti il diario-romanzo di Vito Timmel che il pittore scrisse verso la fine degli anni Trenta e venne poi amorevolmente conservato da Anita Pittoni. Il libro non si compone solo di monografie di artisti. Lorber sfiora, attraverso un itinerario per immagini, i grandi tornanti della storia triestina dell’ultimo secolo come l’irredentismo e la fine del mondo mitteleuropeo. I quali, guarda un po’, trovavano espressione anche in una disputa estetica (per dire come l’arte sia anche politica).

Era l’inizio del Novecento, e intorno al progetto dei balconi dell’albergo Savoia - l’architetto li voleva pieni alla maniera tedesca e l’ufficio tecnico del comune li preferiva traforati all’italiana - ci si accapigliò per mesi in consiglio comunale, e sulle colonne del Piccolo si lanciavano strali contro ‘i tedeschi poggiuoli e il permissivismo dell’amministrazione comunale’. Tanta architettura triestina, ci ricorda Lorber, è figlia di quella temperie politica, ecco perché ci sono molti palazzi rinascimentali che esibiscono uno stile fiorentino, sentito come esempio di italianità.

Dopo il fascismo, che col suo piccone segnò il volto della Trieste littoria, la Seconda guerra mondiale certifica la fine della Trieste laica e colta. Negli anni Cinquanta si assiste a una vera trasfusione di sangue. Arrivano i profughi dall’Istria che si fermano in città e ne cambiano il volto. Transita per la Risiera, con i muri ancora anneriti dal fumo del camino del crematorio, un’altra umanità in fuga dai regimi comunisti. E qui Lorber dimostra la sua capacità di intercettare il presente e di saperlo mettere in prospettiva.

Si deve infatti alla sua iniziativa la mostra ‘Beyond the border, sogni e ripartenze dei profughi dell’Est Europa a Trieste negli anni Cinquanta’ allestita alla Risiera di San Sabba qualche anno fa. Come anche la mostra ‘Le sfide della memoria. Marcello Mascherini, Romano Boico e la Risiera di san Sabba’ (curata assieme a Massimo De Grassi), che ripercorre le vicende che hanno portato la Risiera a divenire Monumento nazionale. Entrambe danno conto di una sensibilità che esce dai confini dello storico dell’arte per unire la ricerca ai valori dell’impegno civile. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo