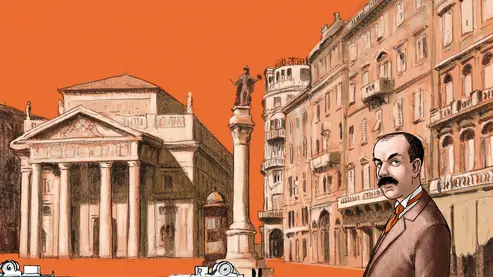

L’incubo di Svevo: morire sano dopo tutta una vita da malato

di RICCARDO CEPACH

Quello della generosità contrapposta all'avarizia, alla tesaurizzazione di sé e dei propri averi, alla micragna, è uno dei temi sotterranei di tutta l'opera di Italo Svevo. È avarizia e sterile possessività la gelosia che affligge tanto Ettore Schmitz, fidanzato con la più giovane, bella e ricca Livia Veneziani, che il suo personaggio Emilio Brentani, amante della più giovane, bella e povera - ma libera - Angiolina. Svevo la definisce "senilità", ma è categoria che prescinde dall'anagrafe, e da cui sono afflitti molti suoi personaggi nei quali ogni generosità è sostituita da incancreniti istinti di sopravvivenza e sopraffazione.

La prodigalità del non tanto "buon vecchio" nei confronti della affascinante "giovane fanciulla" della celebre novella non è che parodia di sé stessa, munificenza pelosa a scopo seduttivo. E c'è di peggio: nella riflessione di Svevo spesso la taccagneria si lega a una componente sadica: nella fulminante favoletta "Iddio si fece socialista" il Sommo abolisce inferno e paradiso per accogliere tutti in una uguale beatitudine e subisce le rimostranze di un ricco che lo prega di rimandarlo in terra: «Qui non è il paradiso vero; qui non si vede soffrire nessuno».

Per Svevo il socialismo rimane, anche quando lo scrittore ormai da tempo è approdato a un maturo liberalismo, il simbolo dell'aspirazione alla giustizia sociale. E la "senilità" - categoria dello spirito, lo ripeto - evidentemente l'inibisce. Il protagonista della novella "Vino generoso", anziano e malato, cui solo eccezionalmente è concesso di sottrarsi alla rigida dieta per celebrare le nozze di una nipote, nel momento in cui finalmente ritrova, abusandone, la sua libertà, riflette: «Spaventato e immiserito, avevo lasciato morire qualunque mio istinto generoso per far posto a pastiglie, gocce e polverette. Non più socialismo. Che cosa poteva importarmi se a tanti, perciò, non era concesso il pane quotidiano e quella parte di libertà che dovrebbe adornare ogni giornata dell'uomo? Avevo io forse l'uno o l'altra?».

Accade, insomma, a tanti proprio il contrario di quello che Svevo giudica sensato per l'uomo che si avvicina all'estremo limite della vita, cui converrebbe appunto la prodigalità, per non rischiare di incarnare l'odiosa e ridicola figura del "sano immaginario", di colui che - come il personaggio del Copler nella "Coscienza di Zeno" - non sa rassegnarsi ad avere il futuro breve e risparmia le forze e le risorse come se non dovesse morire mai. Chi d'abitudine tesaurizza, si mostra avido anche di energia vitale e si condanna a un'esistenza che, per essere lunga, rischia di essere ben misera. Studiando il morbo di Basedow che ha colpito l'amata cognata Ada, Zeno scopre addirittura che il rapporto fra generosità e avarizia è legge universale della società, la quale è sospinta avanti da coloro che «consumano la vita in grandi desiderii, ambizioni, godimenti e anche lavoro, e non precipita perché gli altri - quelli che non gettano sul piatto della vita che delle briciole - la trattengono». Necessari entrambi, certo, ma se deve scegliere Zeno, come il suo autore, rifugge dalla micragna vitale perché non vuole «come quell'igienista vecchio, descritto dal Goldoni, morire sano dopo di esser vissuto malato tutta la vita».

L'igienista vecchio di cui parla Zeno è stato da lungo tempo identificato: si chiamava Luigi Cornaro nel resto d'Italia e Alvise Corner nella sua Venezia. Uomo di grandi meriti e virtù - fu fra l'altro mecenate di artisti come Angelo Beolco, il Ruzante e del giovane Andrea Palladio - volle legare ai suoi successi certi precetti di vita morigerata e dieta rigorosa, affidati al trattato sulla "Vita sobria" che fece di lui un eroe e un precursore della macrobiotica in virtù dell'età ragguardevole, soprattutto per il '500, che raggiunse con i suoi metodi: 95 anni. Così asseriva Cornaro stesso nei suoi ultimi scritti e così ripetono tutti i biografi e i commentatori antichi, fino a Mantegazza, che Svevo leggeva. Avrebbe divertito enormemente quest'ultimo la scoperta dello storico Emilio Menegazzo secondo cui, per civetteria e per avvalorare le sue teorie di igiene, il vecchio - ma non tanto - Alvise si aumentava progressivamente gli anni fino a dichiararne, appunto, 95 quando non ne aveva che 81.

Dal lato opposto - c'è sempre un lato opposto in un'opera e in un pensiero ricco, contraddittorio e fecondo come è quello di Svevo - al personaggio senile che, per insofferenza e ribellione, tenta di ritrovare lo slancio della gioventù, come il protagonista di "Vino generoso", spetta una crudele punizione. Non solo, avendo bevuto troppo, è tormentato da un orribile incubo notturno in cui si vede, con orrore, come il più abietto degli uomini, capace di sacrificare la sua stessa figlia per salvare se stesso, altro che generosità e altruismo!

Ma, a ben guardare, anche durante lo stesso banchetto, studiando il suo organismo «per vedere se finalmente si riempisse di benevolenza e d'altruismo» oltre che di vino, deve ammettere che... no, in tutto il suo interno che lievemente brucia, spazio per la generosità non se n'è fatto.

Dove si cela allora, questa benedetta generosità, che tanto amiamo in quanto prova della nostra umanità e che non sembra albergare in nessun petto? Che domande. Nel proposito! Nel buon proposito che sempre, inarrestabilmente si rinnova di essere meno meschini, meno egoisti e meno vigliacchi, nella tensione a un futuro migliore che, per Svevo, rappresenta la parte migliore di noi stessi. Un futuro che non crolli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo