Le Lezioni di filosofia si aprono con la Prudenza

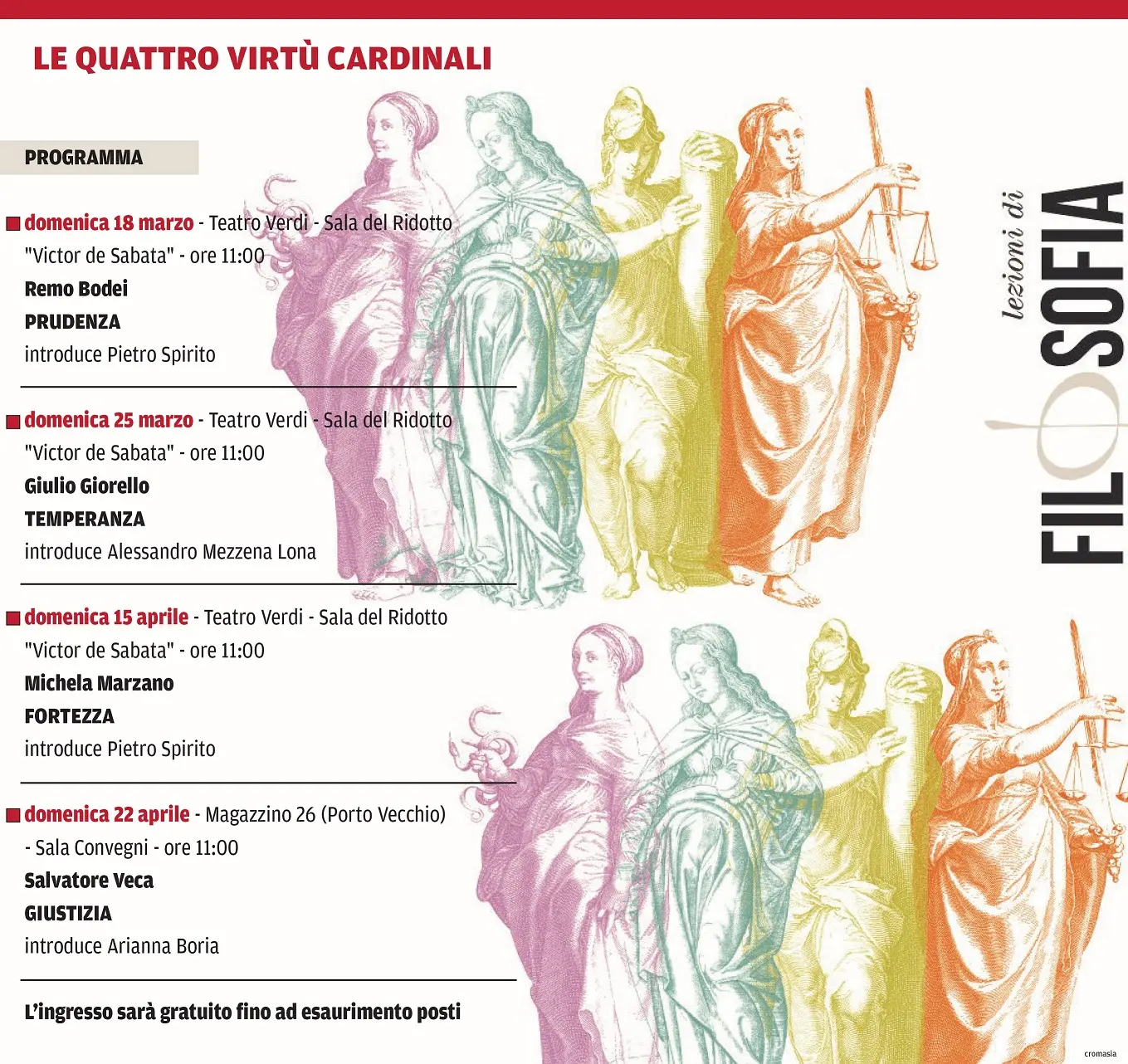

Sono cominciate domenica 18 marzo le Lezioni di Filosofia, nuova serie di quattro conferenze dedicate a “Le 4 virtù cardinali”. Il primo appuntamento era fissato alle 11, nella Sala del Ridotto del Teatro Verdi, a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Introdotto da Pietro Spirito, Remo Bodei parla su la “Prudenza”. Il ciclo delle Lezioni di Filosofia, ideato dagli Ediotri Laterza, è organizzato dal Comune di Trieste, assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione CRTrieste e la media partnership de “Il Piccolo”. La conferenza è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Piccolo.

Anticipiamo di seguito un brano dell’intervento di Remo Bodei.

Nel linguaggio comune la Prudenza tende oggi a essere confusa con la cautela o con la moderazione, ossia con una virtù modesta e quasi senile, carica di paure e di incertezze. Effettivamente, già Voltaire era arrivato a definirla una “sciocca virtù”. Per chi è più diffidente, essa appare addirittura il paravento per l’astuzia, l’inganno, la simulazione e la dissimulazione. Per millenni essa è stata, invece, considerata come la forma più alta di saggezza pratica, quale capacità di prendere le migliori decisioni in situazioni concrete, applicando criteri generali a casi particolari.

Secondo la sua radice etimologica (da cui scaturisce anche il termine “provvidenza”), indica l’umana previdenza e oculatezza. Il providens – dalla cui contrazione si ottiene prudens – è chi è in grado di evitare pericoli o danni. Si tratta, dunque, della virtù deliberativa per eccellenza, che pone chi la pratica in condizione non solo di discernere il bene dal male, ma anche di prepararsi per il futuro a partire da un presente che ha fatto tesoro degli insegnamenti del passato. Essa è quindi un potente antidoto alla precipitazione nell’agire, al fanatismo e all’arbitrio.

Nel Medioevo, con Tommaso d’Aquino, la Prudenza è nota come Auriga virtutum, in quanto guida, dirige le altre virtù cardinali (che, ricordiamolo, sono quelle più importanti su cui girano le altre, come una porta sui cardini) secondo equilibrio, misura e scopo. La prudenza ha il potere, dopo averci riflettuto, di deliberare in condizioni drammatiche. Certo, non possiede la corrusca e battagliera bellezza della Fortitudo, del coraggio di resistere alle avversità, ma assomiglia piuttosto alla ponderazione equanime della Giustizia (senza però averne la spada) e ricorda la Temperanza. Quest’ultima è da intendersi non tanto come continenza, autocontrollo della volontà sulle passioni e i desideri, quanto come accordo dell’anima con sé stessa. In tale armonizzazione si raggiunge l’equilibrio degli opposti: il significato di “temperanza” è, infatti, legato a quello di “temperatura”, di tempo atmosferico, quale compenetrazione di secco e umido, di caldo e freddo o, per analogia, alla più tarda idea di Bach di “clavicembalo ben temperato”, che nella tastiera identifica il diesis di una nota con il bemolle della successiva.

Alla radice dell’ampia trattazione di questa virtù si colloca soprattutto il sesto libro dell’Etica Nicomachea di Aristotele, in cui la prudenza (phronesis) è posta in contrasto con la scienza (episteme). Mentre la prima si riferisce alla capacità di giudicare e valutare, in base a norme flessibili, ciò che muta – “ciò che può essere diversamente da quel che è” –, la seconda ha a che fare con l’immutabile, come è nel caso degli enti matematici o dei movimenti degli astri. La saggezza, la phronesis, si serve del “regolo lesbio”, il metro di piombo usato dai muratori dell’isola di Lesbo, che si adatta all’oggetto da misurare piegandosi ma restando della medesima lunghezza; la scienza o la sapienza, l’episteme, invece, del “metro di Policleto” (come lo chiamerà poi Bodin), di ferro e indeformabile. Si ha quindi scienza, in senso stretto, solo di ciò che non cambia (e su cui non si può quindi deliberare, come ad esempio l’orbita dei pianeti o i teoremi matematici), ma si ha sapere pratico, prudenza, di tutto ciò che è suscettibile di scelte che concernono il futuro con le sue possibilità. La prudenza o saggezza si serve dell’elastica ragionevolezza, mentre la scienza o sapienza della rigida razionalità. A sua volta, la prudentia diventa a Roma la base della iuris-prudentia, basata sui codici e articolata su norme formalizzate che si adattano, in maniera non arbitraria, al variare delle situazioni da interpretare, così da modificarsi e arricchirsi a contatto con le singole situazioni concrete. Anche nel campo del diritto la prudenza connette l’universale al particolare.

Non vi è, inoltre, una assoluta opposizione fra teoria e prassi (intesa come azione), ma una distinzione tra due tipi di conoscenza. La prassi non è, come accade in alcune filosofie contemporanee, cieca senza la teoria, né la teoria è impotente senza la prassi. Così Aristotele: “La saggezza riguarda le cose umane e quelle su cui è possibile deliberare, infatti diciamo che l’attività tipica del saggio è soprattutto questa, il ben deliberare. Nessuno delibera su ciò che non può essere diversamente, né su ciò di cui non si dà un fine che sia un bene pratico; chi delibera bene, in generale, è colui che tende al miglior bene pratico per l’uomo sulla base del ragionamento calcolante. La saggezza non riguarda solo gli universali, ma deve conoscere anche i casi particolari, infatti è pratica, e la prassi riguarda i casi particolari: per questo anche in altri campi vi sono alcuni, gli esperti, che, pur senza conoscere l’universale, sono più capaci di agire di quelli che lo conoscono. Infatti se uno sa che le carni leggere sono ben digeribili e sane, ma ignora quali sono le carni leggere, non produrrà la salute; la produrrà piuttosto chi sa che le carni di pollo sono leggere e ne ha esperienza (dato che ‘di tempo un grande lasso produce l’esperienza’).

Per questo uno potrebbe anche chiedersi perché, allora, un ragazzo può diventare un matematico, ma non un sapiente o un fisico; non è forse perché alcune discipline derivano dall’astrazione mentre i principi di altre vengono dall’esperienza, e perché alcune cose i giovani le dicono a parole, senza esserne convinti, mentre non sfugge loro l’esperienza di altre?” (Etica Nicomachea, VI, 8-21, 1141 b, 1142 a, trad. it. di C. Natali, Roma-Bari, Laterza, 1999). Sul modello greco, aristotelico, l’anonimo autore del biblico libro della Sapienza mette insieme le quattro virtù che saranno poi dette cardinali da sant’Ambrogio: “Se qualcuno ama la giustizia, / il frutto delle sue fatiche sono le virtù, / Essa insegna la temperanza e la prudenza, / la giustizia e la fortezza” (Sap 8,7). Nell’iconografia la Prudenza è spesso rappresentata come una donna in trono che regge con la mano destra uno specchio e con la sinistra un serpente.

In queste rappresentazioni, lo specchio non è l’allegoria della vanità: rinvia non solo al bisogno di conoscere sé stessi per sceverare il bene dal male e prendere le opportune decisioni, ma serve anche per guardarsi alle spalle. Per inciso, il precetto “Conosci te stesso” era originariamente inteso come un invito rivolto a chi stava per interrogare l’oracolo attraverso i sacerdoti o la Pitonessa a domandarsi che cosa esattamente volessero chiedere e sapere dal dio di Delfi. L’immagine del serpente è, a sua volta, connessa alle parole di Gesù agli apostoli in Mt 10,16: “Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti (prudentes velut serpentes) e semplici come le colombe”. Il serpente ricopre però anche altri simboli: l’attorcigliarsi dell’esperienza frutto dell’accumularsi del tempo (rilevabile in alcuni dipinti e statue dal volto doppio di vecchio o di vecchia e di giovane); il suo mordersi la coda (nella figura dell’uroboro) quale raffigurazione dell’eternità, ma anche espressione della logica, del ragionamento che soppesa i pensieri e le azioni in vista delle scelte. (...)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo