Le bagnanti di Picasso che portano su di sè il peso della guerra

Al Guggenheim di Venezia dal 26 agosto l’esposizione rievoca l’annus horribilis, il 1937, nella vita del maestro

Il 26 aprile del 1937 aerei tedeschi della legione Condor in appoggio alle truppe del generale Franco contro il governo repubblicano spagnolo rasero al suolo la cittadina basca di Guernica con uno spaventoso bombardamento. Due mesi dopo, questa tragedia della guerra civile spagnola venne presentata agli occhi del mondo all’esposizione universale di Parigi nel quadro più famoso di Pablo Picasso, Guernica, che divenne al contempo l’opera d’arte forse più importante della storia del ’900 e il simbolo iconograficamente più potente dell’insensata ferocia di ogni guerra.

Il 1937 per Pablo Picasso fu senza dubbio un anno di svolta e al contempo biograficamente quello che si può considerare l’anno horribilis, «il più brutto della mia vita» lo definirà, in cui l’artista oltre a essere profondamente colpito dagli avvenimenti della guerra civile e a prendere una posizione netta contro il totalitarismo franchista, attraverserà contemporaneamente una profonda crisi personale. La sua giovane compagna Marie-Therese è in attesa di un bambino, ma il divorzio dalla moglie Olga viene rinviato per problemi di divisione del patrimonio; intanto nella sua vita è entrato prepotentemente un altro grande amore, quello per l’affascinante e vitale fotografa surrealista Dora Maar.

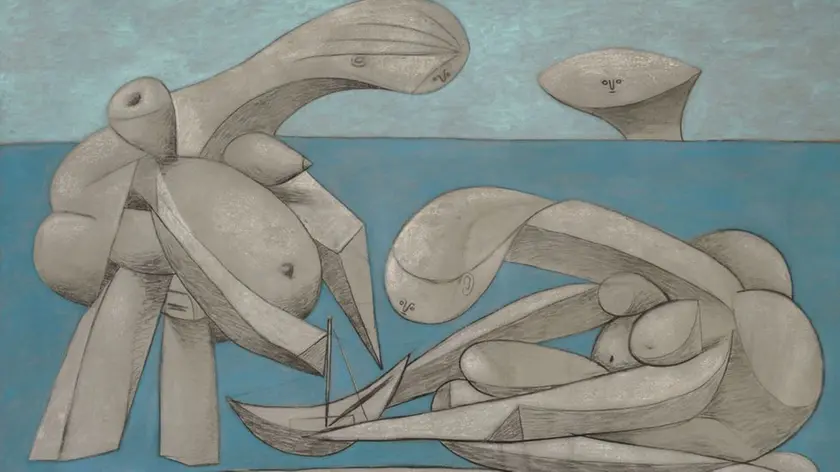

È un momento di grandi sconvolgimenti interiori. L’artista scrive addirittura a un amico di voler smettere di dipingere, proposito poi fortunatamente non mantenuto. Correnti sotterranee di malinconia e al contempo di profonda riflessione sembrano prepotentemente portare Picasso verso il nuovo, passando però attraverso una fase di rilettura di alcuni temi classici a lui cari in cui, come nei ritratti, sadismo e tenerezza, sogni e incubi, lirismo e realtà, si mescolano in una sorta di bipolarità rigeneratrice. Non a caso il 1937 è l’anno in cui l’artista riprende il soggetto chiave delle bagnanti, già affrontato alla fine degli anni ’20, che poco tempo dopo sarà sviluppato esclusivamente nella scultura. Abbandonato il gioco spensierato della palla o il salto sulla battigia le bagnanti degli anni ’30 diventano sotto il peso degli eventi storici e biografici creature gigantesche ripiegate su se stesse, quasi a riflettere con le deformità stilizzate dei loro corpi una frattura interiore profondissima che non riesce più a conciliare figurazione e dissociazione, ma prefigura nuovi scenari estetici. È il momento forse più delicato e fondante della poetica dell’artista spagnolo.

A questo passaggio nodale dell’arte e della vita di Pablo Picasso e alle immagini liriche e assolute delle sue bagnanti sulla spiaggia attraversate da correnti surrealiste è dedicata l’interessante mostra che debutterà il 26 agosto al Guggenheim di Venezia. Firmata da Luca Barbero l’esposizione, che resterà aperta fino al 7 gennaio 2017, è innanzitutto un omaggio ai legami profondi tra Picasso e il Mediterraneo, in sintonia con il progetto “Picasso-Méditerranée” promosso dal Musée National Picasso-Paris. Attraverso una raffinata selezione di opere – una scultura, tre dipinti e dieci disegni realizzati tra il febbraio e il dicembre 1937 - esposte insieme per la prima volta, “Picasso. Sulla spiaggia” intende gettare una luce nuova su un periodo-chiave della vita dell’artista spagnolo.

Ecco allora nel percorso della mostra emergere dall’acqua, come archetipi assoluti, come gigantesche Sirene, Erinni, talvolta Grandi Madri o Veneri o persino Madonne, le bagnanti di Picasso sulla spiaggia, echi plastici dei modelli classici amati dall’artista, forgiati dalla luce della storia antica e deformati dalle minacce incombenti della storia recente. Smisurate archeologie umane fuori dal tempo che diventano nell’artista l’espressione di un desiderio di quiete esistenziale e al contempo un monito all’indolenza del mondo sui fatti tragici di Spagna.

«La mostra – spiega Luca Barbero - in realtà è un controcanto, una sorta di linea parallela al 1937 più noto di Picasso, quello cioè di Guernica. Si apre con le due incisioni “politiche” datate 8 gennaio 1937, “Il sogno e la menzogna di Franco”, che Peggy Guggenheim comperò proprio per “finanziare” simbolicamente la resistenza della Repubblica spagnola, e si chiude con un disegno della fine di dicembre in cui i corpi nudi delle donne al bagno diventano il punto di arrivo di una nuova figurazione».

Ecco allora in mostra il dipinto della collezione Guggenheim “Sulla spiaggia (La Baignade)” datato 12 febbraio, dipinto a Le Trem-blay-sur-Mauldre, le cui bagnanti, aggraziate e mostruose al tempo stesso, sono spiate da un’inquietante figura che si staglia all’orizzonte. Un senso di impotente voyerismo si genera in questo quadro, che richiama alla mente il mito classico del bagno di Diana e al contempo l’episodio biblico di Susanna e i vecchioni.

Di qualche giorno antecedente al dipinto veneziano, ecco “Femme assise sur la plage”, uno splendido olio su tela che raffigura le rotondità quasi liquide di una bagnante nuda sorpresa nel gesto di toccarsi un piede.

Il percorso espositivo, accompagnato da una serie di interessanti disegni preparatori e di acquarelli, si conclude con una terza altissima prova offerta da Picasso nel febbraio di quello stesso anno, la “Grande Baigneuse au livre”. Conservata al Musée National Picasso di Parigi la Grande Bagnante si trasforma in un monumentale fossile di colore grigio-bianco con le gambe incrociate e la testa china su un libro. Ancora una volta è una figura imperturbabile, immersa in un ambiente fatto di quiete e silenzio, dal volto astratto ed enigmatico. Qualcosa tuttavia sembra cambiare nell’inarrestabile ricerca dell’artista spagnolo: con la terza Grande Baigneuse Picasso pare abbandonare, almeno in parte, la delicatezza formale delle precedenti bagnanti in favore di una costruzione delle forme per piani più statica e di uno stile ostinatamente spigoloso, quasi cubista.

«È interessante notare – sottolinea Barbero – come i tre dipinti che sono al centro della mostra siano stati eseguiti tutti tra il 10 e il 18 febbraio del ’37, in soli otto giorni. In quel febbraio gelido della sua vita, Picasso in una sorta di grande evocazione richiama il tema della spiaggia e della sensualità senza tempo delle bagnanti per evocare la spensieratezza e la pace di cui lui stesso e il mondo hanno bisogno riportando alla mente la quiete dell’estate. Il tema della spiaggia è per Picasso quasi un esorcismo – continua Barbero – alle tensioni personali e al grande dolore per ciò che sta accadendo alla sua patria. Per quanto Picasso definisca il 1937 un anno per lui terribile, in realtà è un anno pittoricamente straordinario nel quale compirà una vera e propria rivoluzione e in cui – come dirà Gertrude Stein, sua amica e mecenate - “comincerà ad essere di nuovo se stesso”».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo

Leggi anche

Video