La peste a Trieste e i lazzaretti moderni voluti dagli imperatori “ esempio da seguire”

La peste evoca tempi bui del lontano passato, anche se è ancor oggi endemica, con 1000-3000 casi l’anno, in alcune regioni dell’Asia e dell’Africa, ma pure degli Stati Uniti e della Russia. Oggi in Europa è assente, però per secoli ha condizionato la vita del continente. La terribile pestilenza del 1348, quella raccontata dal Boccaccio, dà inizio all’era moderna della sanità perché le autorità dell’epoca capiscono che bisogna organizzarsi per combattere le epidemie che provocavano migliaia e migliaia di vittime, distruggendo intere città, spopolando intere regioni. L’idea ce l’hanno i veneziani, che nel passato sapevano come affrontare le calamità naturali, e inventano il Lazzaretto che realizzano nel 1424, i triestini ci arriveranno tre secoli dopo come racconta Dino Cafagna, medico, collezionista e appassionato di vicende triestine, in “La peste e i lazzaretti di Trieste” (Luglio Editore, 234 pagine, 16 euro).

Sarà Carlo VI a dotare la città di questa struttura, perché l’imperatore d’Austria ha puntato su Trieste per sviluppare i commerci marittimi rendendola porto franco e sa che i traffici devono potersi svolgere in tutta sicurezza, anche sanitaria. E sarà lui stesso a intervenire con osservazioni e suggerimenti nei lavori che durano 10 anni (1721-1731) “in loco Santi Martiri” dove vengono interrate le saline di proprietà delle monache benedettine e realizzato un complesso di edifici, di cui il più importante è rimasto sino ad oggi e ospita il Museo del mare in Campo Marzio. Il Lazzaretto condizionerà lo sviluppo di tutta l’area. Però ben presto si rivela insufficiente, anche perché viene trasformato in postazione militare difensiva della città che deve affrontare vari attacchi, ricordiamo soltanto le tre occupazioni francesi. Va quindi trovata una nuova soluzione. Ci pensa Maria Teresa che decide la costruzione del Lazzaretto Nuovo nella zona di Roiano. Non solo, la sovrana istituisce il Magistrato della Sanità e erige il Casino della Sanità nell’area dove oggi c’è la Stazione Marittima. Il Lazzaretto Nuovo, inaugurato nel 1769 con grandi festeggiamenti, è considerato dall’inglese John Howard, autore di una poderosa opera sui lazzaretti d’Europa, come un “esempio da seguire”.

Il Lazzaretto Nuovo viene però travolto dalle esidìgenze di crescita della città: nel 1850 la costruzione della Ferrovia Meridionale fino a quella che è oggi la Stazione Centrale e del Porto Nuovo (che oggi è quello Vecchio) cancellerà totalmente l’infrastruttura. A ricordarla resta solo un capitello neogotico della tomba di Sophie Rouvier de Vessal, che morì nel Lazzaretto e vi fu sepolta. Il cimitero venne smantellato e il capitello si trova oggi all’esterno della chiesa di Roiano.

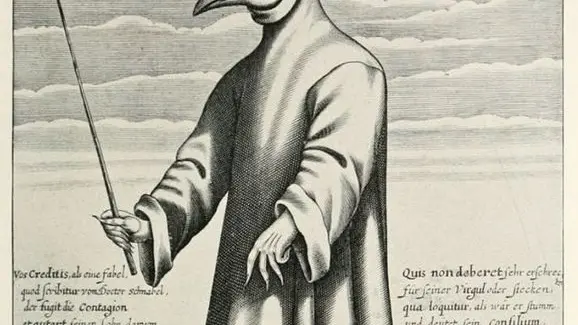

Anche se la peste non si manifesta più in Adriatico, c’è ancora bisogno di un Lazzaretto, ricordiamo che le epidemie di colera erano ricorrenti a Trieste, tre nel XIX secolo con 3500-4000 casi di cui il 40 per cento mortali. E quindi c’è necessità di una nuova struttura, che viene realizzata abbastanza lontano dalla città, a una quindicina di chilometri nella zona di San Bartolomeo dopo Muggia. Anch’esso viene considerato uno dei più moderni e innovativi dell’epoca. Da medico, Cafagna si sofferma sui sintomi della malattia, sull’evolversi delle conoscenze e delle cure contro la peste, e descrive minuziosamente edifici, presidi sanitari e abbigliamento dei medici con le maschere a becco di cicogna o di avvoltoio.

Tornando a San Bartolomeo, rimarrà aperto fino alla prima guerra mondiale. Oggi ospita strutture ricreative e balneari.

Il libro di Dino Cafagna sarà presentato oggi, alle 17, al Bar H di viale XX Settembre 51. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo