La Massoneria a Trieste, l'Oriente che attirava i fratelli

TRIESTE. Da sempre l'Oriente ha rappresentato l'oggetto del desiderio massonico: metafora del traguardo iniziatico e insieme, per il viandante in grembiulino disposto a tradurre la teoria in pratica, punto d'arrivo concreto e raggiungibile. Lo stereotipo positivo, elaborato anche grazie all'apporto culturale della massoneria, di un Oriente visto come culla del sapere umano e laboratorio d'eleganza estetica, ha preceduto e si è poi affiancato all'immagine paternalistica di un levante molle e passivo, confezionata dagli occidentali per giustificarne l'assoggettamento.

La stella polare della libera muratoria ha sempre puntato a est, non a nord, meta geografica e risorsa poetica comunque non del tutto trascurata dai massoni. Si pensi al viaggio compiuto nel 1799 nelle regioni boreali dal fratello Giuseppe Acerbi, descritto nel volume “Travels through Sweden”, o ai versi encomiastici dedicati dal massone Pascoli alla spedizione effettuata cent'anni dopo dal Duca degli Abruzzi con una baleniera in direzione dell'artico.

È stato però l'Oriente a esercitare un'attrattiva straordinaria sulla galassia massonica. Nel 1868 Robert Morris compì una spedizione in Palestina e nella patria dei faraoni, redigendo un resoconto che poi espose in decine di logge. Nelle sue orazioni egli vestì i panni di esperto conoscitore delle lande mediorientali, setacciate nel doppio intento di elevarsi spiritualmente e di infondere nei fratelli il desiderio di realizzare nuovi viaggi in quei paesi.

L'esplorazione prima e il volume poi vennero sussidiati dai massoni statunitensi, in cambio, a seconda della cifra offerta, di reperti d'alto significato storico ed esoterico, dai frammenti del muro di Gerusalemme alle conchiglie della Galilea. Morris riportò così in auge l'antica passione delle élite occidentali per il collezionismo esotico e stravagante, che nei secoli addietro aveva riempito i gabinetti di curiosità di trofei meravigliosi, veri e fasulli, dai coralli alle ossa di unicorno.

I liberi muratori che volevano percorrere le via del perfezionamento, spiegava Morris, dovevano a tutti i costi soggiornare in Oriente, poiché, essendo le Sacre scritture i libri di riferimento dei fratelli, una conoscenza non mediata della Terra santa era da considerarsi il presupposto imprescindibile per un'adeguata conoscenza letteraria della Bibbia. La nave da lui prescelta per la missione aveva innalzato una bandiera con due quadrati riportanti dei simboli inequivocabili: il primo una colonna priva di capitello, il secondo la lettera G.

Egli condì la sua narrazione con aneddoti gustosi, ricordando ad esempio l'accortezza usata dall'equipaggio di adottare un linguaggio cifrato nelle comunicazioni di natura massonica a causa della costante presenza nel gruppo di una donna, a cui era preclusa la partecipazione alle riunioni. La signora in questione era nientemeno che la nave stessa, dal nome femminile di France. Costeggiata l'Italia al largo di Roma e dell'isola di Caprera, da dove il fratello Garibaldi, scrisse Morris, li aveva forse adocchiati, la nave attraversò lo stretto di Messina e virò in direzione di Smirne, città che ospitava l'officina Stella Ionia, posta sotto l'egida del Grande Oriente d'Italia. Dopo un incontro coi massoni del posto, Morris e compagni bordeggiarono le isole di Samo, Patmos e Rodi, per poi approdare in Siria e spostarsi in Libano, a Biblo, quindi a Damasco, Tiro, Gerusalemme, dove egli impiantò la prima loggia cittadina, e ritornare, via Brindisi, a New York.

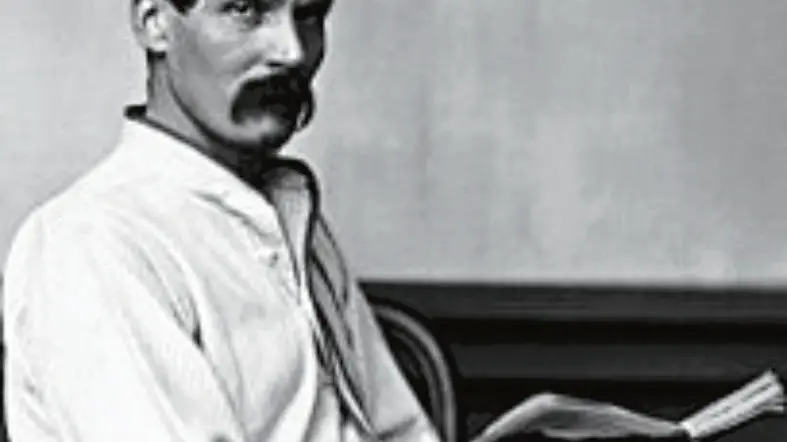

Esploratore, scrittore, archeologo legato a doppio filo a Trieste, dove svolse l'incarico di console inglese a partire dal 1872, fu Richard Francis Burton. Nato nel 1821 a Torquay, dopo un'infanzia passata in Inghilterra, Francia e Italia, egli aveva continuato a spostarsi in diversi continenti in abiti sia militari che borghesi, apprendendo una trentina di lingue e dialetti orientali. Le sue imprese più memorabili furono l'ingresso alla Mecca mascherato da pellegrino afghano, essendo severamente proibito ai non musulmani l'accesso al luogo sacro dell'islam, e una spedizione africana alla ricerca delle sorgenti del Nilo. Egli narrò le sue avventure in libri non sempre d'ineccepibile valore scientifico, ma estremamente preziosi per avere cognizione di mentalità e costumi di popoli poco conosciuti.

A Trieste egli trascorse gli ultimi diciotto anni di vita, redigendo trattati sull'attività economica dell'emporio, sui castellieri istriani e le terme monfalconesi. Delegando spesso gli affari al viceconsole, egli riuscì a visitare più volte l'India e l'Egitto, prodigandosi per la soppressione del traffico degli schiavi. Dal 1883 alloggiò con la moglie Isabel presso la sontuosa villa Gossleth, dove approntò la traduzione in inglese de “Le mille e una notte”, corredata da una serie di commenti denotanti una vastissima conoscenza del mondo arabo.

Stroncato da un infarto il 20 ottobre 1890, Burton lasciò incompiuta la traduzione di un'opera dal contenuto erotico, che la consorte, timorosa di scandali, bruciò insieme ai diari del marito. Dato per massone dallo storico Robert Freke Gould, che lo disse iscritto alla loggia pachistana Hope, Burton smontò nei suoi scritti le presunte connessioni fra massoneria occidentale e forme organizzative tribali in apparenza simili. In Nigeria chiese invano l'accesso a una loggia Ogboni, la quale, egli dichiarò contraddicendo la vulgata allora corrente, non aveva nulla a che fare con la libera muratoria europea.

Discutendo del cosiddetto Lactarium dei Toda indiani, che certi autori supponevano fosse una sorta di tempio dove si adorava il divino sotto forma di roccia nera, oppure identificavano con un'officina massonica, in quanto il monolite che vi era contenuto era tempestato di quadrati e cerchi misteriosi, Burton negò in modo categorico la serietà di entrambe le ipotesi. I sostenitori delle strampalate congetture, asserì, erano stati con molta probabilità ingannati dai tentativi artistici di selvaggi di particolare buon gusto.

Sebbene non siano mai state presentate prove incontrovertibili sull'affiliazione di Burton, la massoneria ritornava di continuo nelle sue pagine come termine di paragone tra strutture associative dell'est e dell'ovest. L'inusuale palazzo del governatore inglese a Kurachee, privo di finestre, sarebbe stato, raccontò Burton in un dettagliato reportage, la sede della loggia Jadoo Ghur, ossia Casa magica, così chiamata dai nativi di scarsa educazione, che la consideravano un ritrovo di stregoni complottanti contro Allah. Gli orientali più istruiti guardavano invece alla massoneria come al residuo di una vecchia religione persiana innestato nel tronco del cristianesimo moderno. L'immaginario massonico, insomma, si è sempre nutrito del fascino di un Oriente di fantasia, reso reale dai fratelli che lo visitarono. —

(3 - Segue. Le precedenti puntate sono state pubblicate il 22 e 29 gennaio)

Riproduzione riservata © Il Piccolo