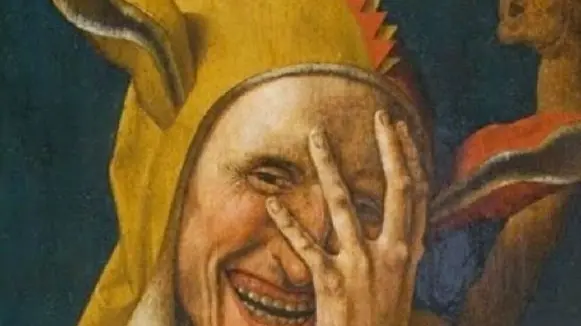

La forza della risata quel terremoto incontrollato del corpo che genera sospetto

Marta Herbruch

Raccontare barzellette era diventato passé, s'andava troppo di corsa per prestarvi attenzione, non facevano più ridere neanche quelle pubblicate sulla Settimana Enigmistica. Ora però, da quando c'è in realtà ben poco da ridere, è scoppiata una diffusa creatività umoristica che tenta d'esorcizzare la paura della pandemia e delle sue conseguenze. I social sono pieni di battute di spirito e collage spesso così divertenti da strappare una bella risata, sonora e liberatoria. Come le vignette ironiche sul virus, sui Dpcm e le autocertificazioni, o come quella dove Elisabetta II, all'annuncio di Boris Johnson “A causa del Coronavirus dobbiamo prepararci a perdere i nostri cari...!” risponde “Mi dispiace per lei e famiglia!”.

La risata è qualcosa che ha da sempre interessato filosofi, antropologi e psicoanalisti, il Saggiatore propone quindi una “Breve storia della risata” (traduzione di Denis Pitter, pagg. 214, euro 17) scritta da una delle menti più brillanti dell'intellighenzia progressista britannica: Terry Eagleton, definito «uno tra i più noti e autorevoli critici teorici letterari del mondo. Acuto, molto british, chiarissimo e con uno humour fulminante».

Il saggio segue le tracce dell’umorismo, da Rabelais ai Monty Python, da Freud al vaudeville, dai fratelli Marx alla stand-up comedy. Eagleton ne traccia la mappa e rivela come in una semplice risata agiscano i meccanismi che più di ogni altra cosa ci rendono unici e umani (gli animali non ridono, la iena al massimo 'sorride'). Le opere di Terry Eagleton (1943), che scrive sulla London Review of Books e insegna Letteratura inglese alle Università di Oxford, Manchester e Lancaster, sono state quasi tutte pubblicate anche in Italia, da “Ideologia”, “Le illusioni del postmodernismo” alla commedia “Saint Oscar”.

Ora in “Breve storia della risata” racconta come e perché in certe situazioni l'inconscio riesca a farsi beffe del controllo repressivo e castrante del Super-Io scatenando reazioni telluriche del corpo che, tremando, emette dalla bocca strani suoni: le risate. Le cause sono spesso legate a qualcosa di grottesco, a un'incongruenza, un'allusione sessuale, una funzione corporale, un doppio senso o un equivoco. È però sempre il totale coinvolgimento del corpo (e non la semplice mimica di un sorriso) che nei secoli ha reso una fragorosa risata qualcosa di sospetto e disdicevole. Nel Medioevo la potenza dissacrante della risata era malvista da pensatori e filosofi, poiché temevano che la sua diffusione tra il popolo potesse riuscire a sovvertire l’ordine divino. Ridere di se stessi e del Potere venne quindi permesso solo in occasioni speciali come il Carnevale che, scrive Eagleton “livellando ogni distinzione sociale, afferma l'assoluta uguaglianza di tutte le cose, pur navigando pericolosamente vicino a una visione escrementale che riduce tutto alla stessa merda”. Insomma, per dirla con M. Bakhtin, la risata carnascialesca avrebbe quindi la funzione di dare “uno schiaffo all'impulso di morte”. —

Nel corso dei secoli si è poi rivalutata la saggezza stoica, che invita a non ridere delle disgrazie altrui, e anche il riso è diventato 'politically correct'. Così nel '700 a una grassa risata erano preferite battute brillanti. Per far bella figura in società era necessario esser spiritosi e dar prova d'intelligenza. Il motto di spirito, la frecciata arguta, diventano quindi espressioni di “destrezza intellettuale”, per Eagleton un trade mark molto british, esemplificato dalla sublime arguzia di Sterne, Swift e Oscar Wilde. Fenomeno nazionale o meno, come sottolinea Freud, la risata funziona però solo se c'è una audience consenziente. Scrive Bergson “Il riso nasconde sempre un pensiero d'intesa, direi quasi di complicità con altre persone che ridono, siano esse reali o immaginarie”, che ridono per esorcizzare insieme la paura d'essere mortali, inadeguate, o semplicemente ridicole. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo