La diversità del dandy Una metamorfosi da Wilde a Ronaldo

Ripubblicato il saggio di Ellen Moers che spiega filosofia e mutamenti di un movimento che non si è mai estinto

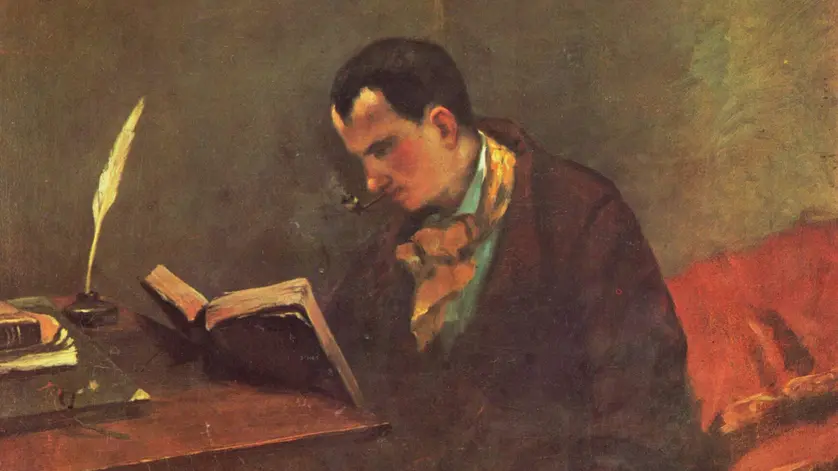

Innanzitutto François-René de Chateaubriand, cultore della bellezza e dell’arte gotica nella Francia borghese della Restaurazione. E poi George Byron, Jules Barbey D’ Aurevilly, Lord Brummel e Baudelaire. In una lettera del 1891 Oscar Wilde si limita a pochissimi nomi quando rivela la sua personale genealogia del dandy e spiega ad un amico chi ha diritto fargli compagnia in un ristretto gruppo di uomini definito “il punto d’arrivo della civiltà occidentale”. Gusto del paradosso o, invece, incontrovertibile verità? Wilde aveva ragione, afferma

Ellen Moers

in

“Storia inimitabile del Dandy”

, un classico adesso appena ripubblicato da

Odoya (pagg. 373 pagine, Euro 22)

ripercorrendo le vicende biografiche e le idee dei protagonisti di questo movimento attivo, in particolare, nella seconda parte dell’Ottocento. I veri dandies, aggiunge la studiosa statunitense, sono i sacerdoti del culto della diversità durante un secolo che impone nell’intera Europa comportamenti uniformi come regola morale e stile di vita, rappresentano un’élite assai esigua sotto il profilo numerico. Che ben poco si cura di piacere o di guadagnar seguito, preferendo invece offrir prova della propria superiorità intellettuale sugli odiati borghesi.

Mentre la maggioranza della classe borghese, che stava guadagnano il proscenio grazie alle positive ricadute di un diffuso sviluppo economico, esigeva eguaglianza e senso di responsabilità, il dandy si faceva paladino dell’irresponsabilità. Stendhal e Disraeli videro in lui solo un cinico ambizioso, Baudelaire e Dickens ne fecero invece l’osservatore privilegiato del male e a sorpresa, in seguito, Camus lo rivalutò giudicandolo l’archetipo dell’individuo solitario in rivolta contro la società. “La ribellione umana spesso finisce in rivoluzione metafisica. Essa va dal fare al sembrare, dal rivoluzionario al dandy”, scrisse in proposito.

L’amore per la solitudine, il distacco ironico dal quotidiano, il disprezzo per le mode care alle masse rappresentano il tratto distintivo del dandy ottocentesco. Una figura che, certo non per caso, prende forma all’epoca della rivoluzione industriale, mentre nascono i miti della modernità e del progresso senza fine. Gli artisti citati da Wilde giudicano l’uso del gas e del vapore una vera e propria minaccia, hanno orrore per la forza dell’opinione pubblica e per il potere della stampa. Barbery D’Aurevilly s’indigna quando apprende la notizia che una linea ferroviaria raggiungerà Venezia. “I treni”, scrive, “appiattiranno l’ intelletto come livellano e appiattiscono il paesaggio. D’altronde la democrazia, nemica di ogni qualità assoluta, ha ragione di idolatrarli, visto che assecondano i suoi bassi istinti di eguaglianza”.

I dandy, al contrario, prediligono l’isolamento, odiano mescolarsi alla folla delle metropoli, antepongono l’ozio alla fatica del lavoro, ritengono volgare il successo, rifiutano ogni obbligo di carattere morale. “Respingo la reputazione guadagnata in maniera plateale”, confessa Baudelaire a Mme Aupick. “Tutta l’arte è perfettamente inutile”, teorizza Oscar Wilde aprendo “Il ritratto di Dorian Gray”.

Agli occhi del dandy, la raffinatezza del modo di vestire era solo un mezzo per affermare la superiorità dell’artista sul mondo aristocratico, ricco ma privo di cultura e, soprattutto, di raffinatezza. Baudelaire, ad esempio, osserva negli anni Sessanta dell’Ottocento che il dandy perfetto teneva in conto i vestiti come simbolo di superiorità intellettuale “sul popolo degli incolti”. L’ambiguità sessuale era ritenuta altra caratteristica fondamentale dell’autentico dandy. Gran parte dell’interesse che questa figura suscita in Francia durante il Secondo Impero e nell’Inghilterra vittoriana è dovuta alla fusione trionfante dei principi maschili e femminili. Non a caso Barbery d’Aurevilly aveva raffigurato George Brummell come il perfetto androgino e precisava che i dandy possedevano, a suo dire, “nature duplici e molteplici d’ogni sesso, senza predilezione alcuna”.

Anche l’estetismo britannico ebbe il proprio cantore dell’ermafroditismo in Aubrey Beardsley, che riempiva incisioni e disegni di donne dal seno piatto e di eunuchi con accentuate formosità nella parte superiore del corpo. Si trattava, precisa, “di un mondo completamente nuovo, creato da me. Lo stesso Beardsley era, a giudizio di molti testimoni, ancora più sconcertante delle figure delle sue tavole e probabilmente per questo suscitò inizialmente l’interesse di Oscar Wilde, con il quale però presto ruppe ogni rapporto. Entrambi, pare, si ritenevano “volgari senza rimedio, soltanto pallide imitazioni del vero dandy”. Wilde, dal canto suo, riteneva il dandy, il modello al quale l’intero popolo inglese avrebbe finito per ispirarsi. Scrive infatti: “Il futuro del Regno Unito appartiene senza dubbio al dandy. Saranno i vezzosi a dominare questa terra e a dettare legge”. In realtà Wilde, autore teatrale di enorme successo prima che il processo per sodomia e la condanna penale lo ostracizzarono, non era troppo apprezzato dai periodici maggiormente letti nella capitale. Il “Punch”, ad esempio, proponeva sue caricature quasi ogni numero. Rivelando così la profonda antipatia borghese verso questa figura ritenuta “inutile” in epoca in cui l’unico criterio di giudizio di un artista o di un’opera era il contributo che portava alla causa del progresso. Poteva sopravvivere questa filosofia al secolo che l’aveva prodotta? Senza dubbio no. E infatti il dandy cambia anima e natura dopo quel primo conflitto mondiale che marca il confine tra Ottocento e Novecento. Se, a partire dagli anni Venti, pare impossibile – tranne eccezioni estreme di cui si è persa memoria – ignorare le masse, la forza del mercato e, soprattutto, le nuove regole cui deve sottostare l’opera d’arte all’epoca della sua riproducibilità tecnica, allora i dandy contemporanei vanno cercati nell’ambito del cinema, della fotografia, della moda o di una letteratura capace di offrire un beffardo ritratto del quotidiano borghese. La figura del dandy, suggerisce Moers, si è venuta profondamente trasformando nella parte conclusiva del secolo scorso: ha prevalso la scuola che ha utilizzato l’eccentricità esibita attraverso i media e i social network per raggiungere il successo. Inevitabile, pertanto, che il numero dei narratori o dei poeti si sia alquanto ridotto. Per lasciare spazio in prevalenza alle star del rock o del fashion. Se nella prima parte del Novecento nell’elenco dei dandy più in vista occorre prevedere l’obbligatoria presenza almeno di Cecil Beaton e di Luchino Visconti, di Max Beerbohm e di Marlene Dietrich, di Alberto Arbasino, in seguito i nomi dai quali non si può prescindere sono quelli dei Rolling Stones, dei Nirvana, oppure di Alexander McQueen e di Vivienne Westwood. Resta aperto un ultimo quesito: è lecito ammettere tra i new dandies le icone della musica e dello sport? Se vale la regola postmoderna dell’incrocio permanente tra alto e basso, allora la risposta è positiva. Con la conseguenza di aprire l’elenco almeno a David Beckham, a Cristiano Ronaldo, a Marilyn Manson e a Lady Gaga. In rappresentanza di un dandismo in stile XXI secolo, senza dubbio molto pop e anche un po’ camp, nel quale la continua esibizione dell’eccentricità diventa stile di vita oltre che garanzia di successo su scala planetaria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo

Leggi anche

Video