La battaglia del professore che vuole salvare l’italiano dal rischio di estinzione

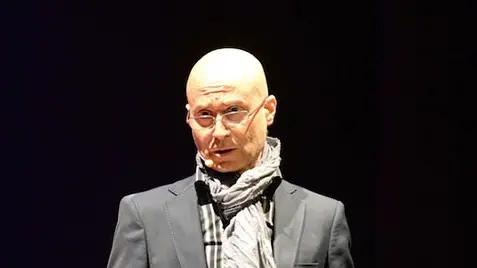

TRIESTE Rischiamo di rimanere davvero «senza parole»? Così si intitola l’ultimo saggio di Massimo Arcangeli: “Senza parole” (il Saggiatore, pag. 288, euro 19). L’autore, docente di Linguistica italiana all’Università di Cagliari, ha scelto 50 parole a rischio di estinzione, componendo così, come recita il sottotitolo del volume, un «piccolo dizionario per salvare la nostra lingua». Di ogni lemma viene spiegato il significato e ad esso sono accostati sinonimi e termini vicini, non del tutto equivalenti e dotati di sfumature semantiche diverse.

Non mancano alcuni interessanti sondaggi nelle competenze lessicali degli studenti, universitari e liceali, spesso descritte dalle rilevazioni nazionali e globali (Invalsi, Ocse-Pisa ecc.) come carenti: e in effetti, anche qui, i giovani si confermano sempre meno avvertiti sul piano della padronanza linguistica. Peraltro non si tratta di parole del tutto desuete: appunto, “desueto” è uno dei vocaboli elencati, accanto - per fare qualche esempio - ad “adepto”, “alterco”, “blandire”, “collimare”, “esiziale”, “facondo”, “pantagruelico”, “protervia”, “reprobo”, “zuzzurellone”. «Vocaboli», ci spiega l’autore, «presenti non solo nei testi letterari del passato, ma anche, spesso, in quelli correnti, dagli articoli di giornale alle circolari ministeriali». Preoccupa quindi che gran parte dei parlanti (soprattutto gli adolescenti, si diceva, ma non solo) non ne comprendano i significati.

Professor Arcangeli, come è nata l’idea di questo libro?

«Una decina d’anni fa ho cominciato a monitorare, nei miei studenti all’Università, il grado di competenza lessicale relativamente a termini di uso colto o comunque non più frequentissimo. Rimasi colpito dal fatto che in una classe di 200 iscritti a un corso di laurea triennale in Lingue moderne nessuno conoscesse il significato dell’aggettivo “indigente”».

Dieci anni dopo com’è la situazione?

«Il problema si è senz’altro aggravato. Manca quasi del tutto nei giovani l’idea della stratificazione storica, culturale, letteraria delle parole».

Lei da professore universitario come lavora per rispondere a questa problematica?

«Cerco di spingere i ragazzi a costruire universi lessicali stratificati, sia in senso verticale, cioè storico, sia attraverso la delineazione di galassie di vocaboli tra loro imparentati».

Ci vuole fare un esempio?

«Possiamo riflettere sull’area semantica del litigio, mostrando come i termini abbiano ciascuno una diversa caratura: da “malinteso”, “equivoco”, “screzio”, “diverbio” a “scontro”, “conflitto”. Poi cerco di andare in due direzioni: mi aggancio a dei testi letterari che testimonino l’uso di questi vocaboli, ma mostro anche come questi stessi termini possano essere presenti oggi in un registro meno colloquiale e più formale».

Qualche strafalcione dei suoi studenti?

«Ogni professore ne ha un ampio campionario... Non so: recentemente un ragazzo, richiesto di utilizzare il sostantivo “adepto” in un’espressione di senso compiuto, mi ha scritto “un adepto alla manutenzione”. Certo, si può sorridere, ma devo dire che accanto a questa debolezza linguistica i nostri giovani mi sembrano dotati di competenze che noi adulti a volte non possediamo allo stesso modo».

Quali competenze?

«Soprattutto la capacità di mappare i saperi, di porli, per così dire, su piattaforme orizzontali collegandoli l’uno accanto all’altro. Hanno invece difficoltà a gerarchizzare i concetti: sono piuttosto bravi a tracciare delle mappe cognitive, ma lo sono meno a redigere una scaletta per la stesura di un testo argomentativo».

È per questo che la comunicazione tra le generazioni appare talvolta difficile?

«Noi adulti, che siamo degli analisti, dei sezionatori dell’esistente in senso verticale, dobbiamo fare in modo che la nostra disposizione mentale, appunto di tipo verticale, possa dialogare con quella dei giovani, che è di tipo orizzontale. Non dobbiamo mai rinunciare all’obiettivo di mettere il nostro sapere in relazione con il loro».

Qual è, secondo lei, la maggiore fragilità dei ragazzi sul piano della comunicazione?

«Quando parliamo di analfabetismo, analfabetismo di ritorno, analfabetismo digitale ecc., dovremmo aggiungerne un’altra tipologia: l’analfabetismo emotivo. Come sappiamo, nella comunicazione scritta sui social o via cellulare le nuove generazioni tendono a evidenziare le emozioni connesse a un messaggio attraverso gli emoticon. Per questo quando vengono invitati a verbalizzare le emozioni, i sentimenti, fanno fatica. Mi è capitato di chiedere ai miei studenti di scrivere una frase ironica, ma in diversi casi, leggendo quanto avevano prodotto, non coglievo alcuna curvatura ironica: ciò segnala un’evidente difficoltà a rendere con le parole, o magari con la punteggiatura, quella sfumatura che rendono abitualmente con faccine e simili».

Tornando al suo libro, a ogni parola sono sempre accostate delle immagini (dipinti, stampe, fotografie ecc.). Perche?

«Un’etimologia può essere scritta in maniera molto tecnica, ma forse un po’ arida, oppure in modo più accattivante, inserendo le stesse nozioni in un racconto capace di coinvolgere e affascinare. E le immagini, in una cultura per gran parte iconica come quella del mondo attuale, possono essere molto utili per costruire una narrazione di questo tipo». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo