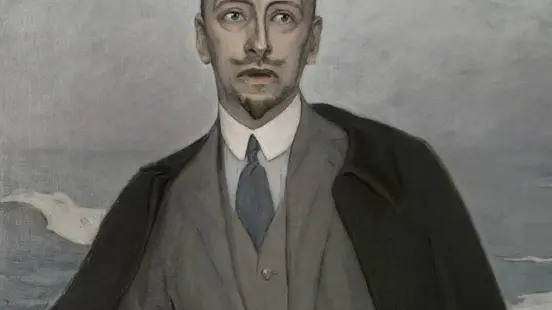

Imaginifico D’Annunzio vita spericolata del Vate tra libri, donne e guerre

la recensione

«Credo che egli sia spinto a questa nuova esperienza dal demone insaziabile che si agita in lui, dal bisogno instancabile di conoscere tutto, di provare tutto, di sentire tutto per poter esprimere nella sua opera la vita universale che sarà stato capace di vivere»: Eugène-Melchior visconte di Vogüé, diplomatico e scrittore, descrive così D’Annunzio in occasione della sua discesa in politica. Lo cita Maurizio Serra, anche lui diplomatico e scrittore, che dedica al poeta “L’Imaginifico – Vita di Gabriele D’Annunzio” (Neri Pozza, pagg.720, euro 25).

Un’opera poderosa, scritta in francese e premiata oltr’Alpe, ora uscita in italiano. Poderosa perché “raccontare tutto D’Annunzio è impossibile” vista l’immensa massa di parole lasciate dal poeta con le sue opere e la sua corrispondenza, però Serra riesce a tratteggiare con accuratezza un personaggio complesso, contraddittorio, dalla vita spericolatissima. Serra non racconta tutto, ma racconta tantissimo di D’Annunzio e sulla sua famiglia, sempre in secondo piano visto il narcisismo del personaggio, privo anche di grandi afflati paterni. Serra divide in quattro momenti la vita del Vate. Il primo è dedicato allo scrittore giovane, alla famiglia, agli studi, al formarsi della sua stupefacente personalità. Il secondo all’ ascesa sociale, artistica, alle conquiste e all’esilio in Francia. Il terzo riguarda Fiume, che è lo spartiacque di una vita esagerata. Il quarto sono i diciassette anni nel Vittoriale caratterizzati dall’”inazione” di un D’Annunzio che ha perso l’ispirazione, intristito dall’”esosa vecchiaia” che non gli consentiva di tornare sulla scena e di soddisfare più la sua inesaurabile sessualità.

Sin dai primi anni D’Annunzio vuole essere un aristocratico, tanto da abbandonare il cognome Rapagnetta per il più evocativo D’Annunzio, che il padre aveva ereditato da uno zio e aggiunto al proprio. Il poeta ben presto vorrà solo d’Annunzio che si ostinerà a far scrivere con la “di” minuscola nobiliare. La provincia pescarese dov’è nato gli sta stretta, va a studiare, con eccellente profitto, al severo collegio Cicognani di Prato e poi arriva nella Capitale. Il padre l’ammira e gli finanzia la pubblicazione del suo primo libro, la raccolta di poesie “Primo vere”. D’Annunzio non mostra gratitudine, non ama il padre, come lascia capire la tragedia “La figlia di Jorio”, perché nel poeta vita e arte si intrecciano. Con una sterminata fiducia in se stesso comincia un’intensa vita sociale e gli riesce il colpaccio di impalmare una giovane aristocratica, autentica: la duchessa Natalia Hardouin di Gallese. Però con la classica fuitina perché la famiglia di lei si oppone. Sarà l’unica moglie e gli darà tre figli (ne avrà altri due fuori dal matrimonio), anche se la convivenza durerà poco. Lo scrittore è proteso a continue conquiste, è irrefrenabile e confessa: “Non amo le donne se non per quello che v’è d’animale in esse; voglio dire d’istintivo”. Lui è ormai lanciato anche professionalmente: scrive poesie, articoli, romanzi, racconti, tragedie, si esibisce nei salotti, diventa il personaggio al quale ha sempre ambito. Ma adora il lusso e sperpera il denaro. È inseguito dai debitori, che chiama “usurai”, tanto da dover lasciare l’Italia. Si rifugerà in esilio volontario nella “douce France”. Lascia anche la politica, che lo annoia, dopo un clamoroso cambio di partito annunciato con la famosa frase “Vado verso la vita” che nel 1897 l’allora deputato eletto nelle file della Destra moderata pronunzia per giustificare il repentino passaggio nei banchi della Sinistra. Motivo: le “leggi liberticide” varate dal governo Pelloux contro i moti socialisti che stavano infiammando l’Italia dopo la sanguinosa repressione a Milano da parte del generale Bava Beccaris. In Francia D’Annunzio incontra un notevole successo. È considerato uno dei grandi scrittori del mondo: oltre al citato Vogüé, che aveva fatto conoscere le sue opere nel Paese, è stimato da Jean Cocteau, Léon Blum, André Gide. Gli si aprono tutte le porte e le sue opere influenzano anche scrittori come Joyce e l’austriaco Musil che apprezzano “Il piacere” e “Il fuoco”. Scrive in francese ma “non è il figlio ma l’amante di questo Paese” afferma lo scrittore André Geiger. Proust che lo detesta, ricambiato, parla con simpatia dell’Impresa di Fiume in una prima versione della Recherche, pagine che verranno tolte nella definitiva. Ma anche qui l’interesse per il personaggio si affievolisce finché non si sentono i tamburi di guerra e allora D’Annunzio ridiventa importante per indurre l’Italia a cambiare alleanza e combattere con Francia e Inghilterra.

Lasciamo le note imprese belliche, i voli su Vienna e Trieste, la beffa di Buccari e veniamo al capitolo fiumano che costituisce un’epopea di tale ricchezza da essere fagocitata dal fascismo che “accolse il dannunzianesimo svuotandolo della sua essenza che era una confusa ma comunque sincera volontà di liberazione, di giustizia, di democrazia sindacale, di attuazione di un ordine lirico per dirla col poeta che avrebbe superato il tradizionale ordine politico”. D’Annunzio, pur in modo contraddittorio, voleva una rivoluzione globale, partendo dall’Italia “annessa da Fiume”, e da buon imaginifico aveva elaborato tutti i miti, i riti e la semantica della rivoluzione poi utilizzati a piene mani da Mussolini per una ben diversa “rivoluzione”.

Quel Mussolini che lo ha tradito, approvando l’intervento dell’esercito italiano per liberare Fiume dagli arditi. Ma, e qui Serra rivolge un’accusa pesante a D’Annunzio, i morti del “Natale di sangue” ce l’ha lui sulla coscienza perché non avrebbe dovuto intestardirsi a rimanere. Dopo ci sarà l’acquiescenza a Mussolini, pur senza essere fascista; anche Serra è dell’opinione che il vate non fu mai fascista. Anche nei momenti difficili per il Duce come il delitto Matteotti, lui gli assicura la propria lealtà. “L’italiano sotterrato” al Vittoriale, definizione dello scrittore André Suarès, finirà i suoi giorni nella vana attesa di un ritorno in scena, circondato da agenti del regime che inviano quotidiane relazioni a Piazza Venezia. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo