Il Nabucco di Del Monaco debutta al Verdi di Trieste: «Ho trasposto l’opera all’epoca degli Asburgo»

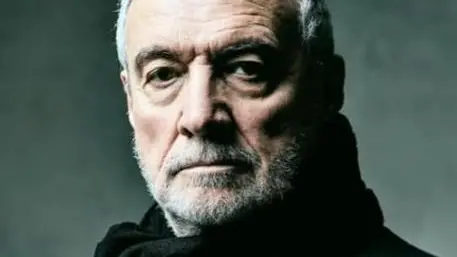

TRIESTE Ha respirato musica fin dalla nascita e ha conosciuto i più grandi protagonisti – cantanti, registi, direttori d’orchestra – del panorama lirico internazionale dal dopoguerra in poi. Figlio del grande e indimenticabile tenore Mario, Giancarlo Del Monaco però non si è mai lasciato tentare dalle sirene di una carriera canora ma ha preferito dedicarsi alla regia, un’esperienza iniziata nel 1965 a Trapani dove, a soli ventidue anni, ha diretto il padre in “Samson et Dalila”.

Da allora il suo percorso registico, supportato da una fondata cultura musicale e competenza della vocalità, non ha conosciuto battute d’arresto, portandolo a cogliere successi internazionali e a dirigere – come sovrintendente o direttore artistico – alcuni tra i maggiori teatri tedeschi, francesi e italiani.

Il debutto al Teatro Verdi di Trieste è avvenuto all’età di ventisette anni, chiamato dall’allora direttore artistico Luigi Toffolo a siglare una messinscena de “Le nozze di Figaro” eseguite con l’ensemble dell’Opera di Vienna, seguita poi dalle più recenti regie di ‘Andrea Chénier’ e “Francesca da Rimini”.

Adesso tocca al verdiano “Nabucco” con la direzione di Daniel Oren, per il quale Del Monaco si è avvalso della collaborazione dell’amico scenografo William Orlandi e del light designer Wolfgang von Zoubek già in forza al Festivale di Bayeruth.

Maestro Del Monaco quale impostazione registica ha dato all’opera?

«Partendo dal presupposto che il nome di Verdi non era famoso solo in ambito musicale ma anche politico (per questo spesso veniva censurato) e che Nabucco è un po’ l’opera nazionale italiana per eccellenza, ho trasposto la vicenda in epoca risorgimentale e l’ho ambientata a Milano durante le cinque giornate.

Sul muro della scena – che rimanda alla stazione centrale di Milano decorata con dei volti che assomigliano a delle effigi babilonesi - appare la famosa scritta “Viva Verdi” nell’accezione di “Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia”, gli ebrei sono gli italiani, i babilonesi sono gli austriaci in accezione multietnica, quindi comprendenti anche sloveni e croati, Nabucco è Francesco Giuseppe o anche il Maresciallo Radetzky, quindi non più personaggio storico ma un simbolo del potere e sullo sfondo apparirà anche lo stemma degli Asburgo con l’aquila a due teste».

Come ha immaginato il momento corale del “Va’ pensiero”?

«Ho voluto metterlo in scena in modo completamente diverso dal solito cioè non ci sono più gli ebrei/italiani che cantano ma Abigaille pseudo-figlia di Nabucco si impadronisce del potere con un colpo di stato contro il padre e lo fa rinchiudere in prigione. Qui dentro lui ha un incubo ovvero vede un muro enorme che si apre (il muro del pianto) e lì dietro c’è tutto il coro che canta, quindi questo momento non è una realtà di canto ma una visione onirica di libertà e da qui inizia la sua conversione che lo porterà a salvare tutti quelli che aveva sempre schiavizzato»

Nabucco allora simbolo di redenzione?

«Sì, perché l’essenza di Nabucco è proprio l’amore, prima per il potere e poi per la libertà: gli italiani vogliono essere liberi, Nabucco e Abigaille vogliono avere il potere di schiavizzare la gente ma, alla fine, Nabucco si convertirà alla democrazia e all’amore di dare libertà a tutti i popoli, che è un po’ il leit motiv di molte opere di Verdi».

Riproduzione riservata © Il Piccolo