Il mito di Antigone secondo Claudio Magris

Se dovessi inviare, come suggerito in qualche racconto di fantascienza, una pagina nello spazio affinchè ipotetici esseri extraterrestri possano in chissà quale futuro capire chi siamo o siamo stati, non avrei esitazione: il secondo Stasimo dell'Antigone di Sofocle, quel coro che descrive l'uomo. Vi sono certo, nella letteratura universale, pagine poeticamente più belle, da Omero a Dante, da Shakespeare a Cervantes a Dostoevskij, ma nessuna che rappresenti con altrettanta forza sintetica questo strano essere che d'improvviso irrompe, creativo e devastante, nel ritmo della natura, costruendo distruggendo alterando inquinando nobilitando trasformando il mondo, la vita e la propria identità, in una mutazione sempre più accelerata che lo rende e lo renderà sempre più irriconoscibile pure a sé stesso, ora creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio ora virus mutante e recidivo.

Non a caso quel coro si trova nell'Antigone, la tragedia dell'eroina forse più grande d'ogni tempo, alla cui assoluta umanità, secondo Hegel, solo Cristo può essere avvicinato.

Antigone, figlia-sorella di Edipo, è la voce delle «non scritte leggi degli dei» ossia di quei valori umani assoluti che nessuna legge positiva, nessun relativismo etico, nessun mutamento storico possono violare. In nome di quei princìpi, Antigone va al patibolo perché, disobbedendo alla legge che lo proibisce sotto pena di morte, dà sepoltura al fratello Polinice caduto combattendo contro la propria città e la propria patria, Tebe, e punito anche da morto dal sovrano di Tebe, Creonte, che ordina di lasciarlo insepolto, a marcire e ad essere divorato dalle bestie. Per Antigone, quel decreto viola un valore umano - la pietas non solo familiare ma universalmente umana - più alto di ogni norma giuridica.

Come Ulisse, Antigone è un personaggio che attraversa i secoli in innumerevoli opere delle più diverse letterature che riprendono la sua storia, facendone una figura perenne e sempre nuova dell'universale-umano, da Hölderlin a Brecht, da Alfieri ad Anouilh, da Böll a Smolè a Rossana Rossanda. È una di quelle figure che trascendono il loro autore e appaiono voci dell'universale che passano, in forme sempre nuove, da una bocca all'altra. Pure Edipo, ovviamente, è una di queste figure che sempre ritornano; uno degli ultimi testi, anni fa, è quello assai forte di Renzo Rosso, nostro notevolissimo scrittore al quale occorrerà ritornare.

Antigone riemerge nei secoli - e continua ad emergere ancor oggi - ogniqualvolta il conflitto fra dovere e ribellione, legge morale, valori assoluti e responsabilità politica divampa con bruciante violenza e attualità. È figura della purezza assoluta e della colpa che quest'ultima può implicare; ha dato volto e voce a lacerazioni e contraddizioni drammatiche, dalla resistenza al terrorismo all'eutanasia.

In un saggio che è un vero capolavoro, “Le Antigoni”, George Steiner ha offerto un ricchissimo panorama di questa plurisecolare e polimorfa universalità, ma anche dopo il suo libro sono nate e continuano a nascere altre Antigoni; negli ultimi anni. , ad esempio, in alcune letterature africane.

La vicenda di Antigone, sin dall'opera di Sofocle, è una tragedia, ossia non è semplicemente una storia di tremendo dolore - non è questo il significato di tragedia - ma è la storia di un conflitto in cui non si può agire senza essere, in un modo o nell'altro, colpevoli. Ci si commuove certo per Antigone e non per Creonte, il sovrano che la manda a morte perché ha violato la legge. È facile tenere per il cuore contro la legge, per il valori "caldi" (l'affetto, l'amore, l'amicizia, la passione) contro i valori "freddi" della legge, della politica, della democrazia. Ma si dimentica che sono i valori freddi della legge che permettono a ciascuno di coltivare i propri valori caldi, perché senza le gelide norme di legge il mondo sarebbe preda della violenza del più forte, dell'ingiustizia senza freni, della disuguaglianza più infame. Infatti, genialmente, Sofocle non rappresenta Creonte quale un tiranno assetato di potere, uno Stalin o un Hitler.

Creonte non vorrebbe condannare Antigone (in certe rielaborazioni del mito sarebbe addirittura pronto a lasciarla fuggire segretamente, purchè sia salvato il principio dell'obbedienza alla legge); egli è l'uomo che non guarda ai valori assoluti - pereat mundus et fiat iustitia - bensì alla responsabilità politica nei confronti della comunità. Il suo dovere è agire in modo che il mondo non perisca.

Obbedendo a questa etica della responsabilità, egli è anche colpevole; obbedendo all'etica della convinzione, dei valori assoluti, pure Antigone è anche colpevole. È questa la tragedia, che - in quanto tragedia - non è conciliabile né superabile.

È ovvio che Creonte non abbia, salvo eccezioni, una buona stampa e sia impari alla sublime grandezza di Antigone, rispetto alla quale è come il Grande Inquisitore di Dostoevskij rispetto a Cristo. Tuttavia, come il Grande Inquisitore, anch'egli ha le sue ragioni; è una figura umana dinanzi ad una quasi divina.

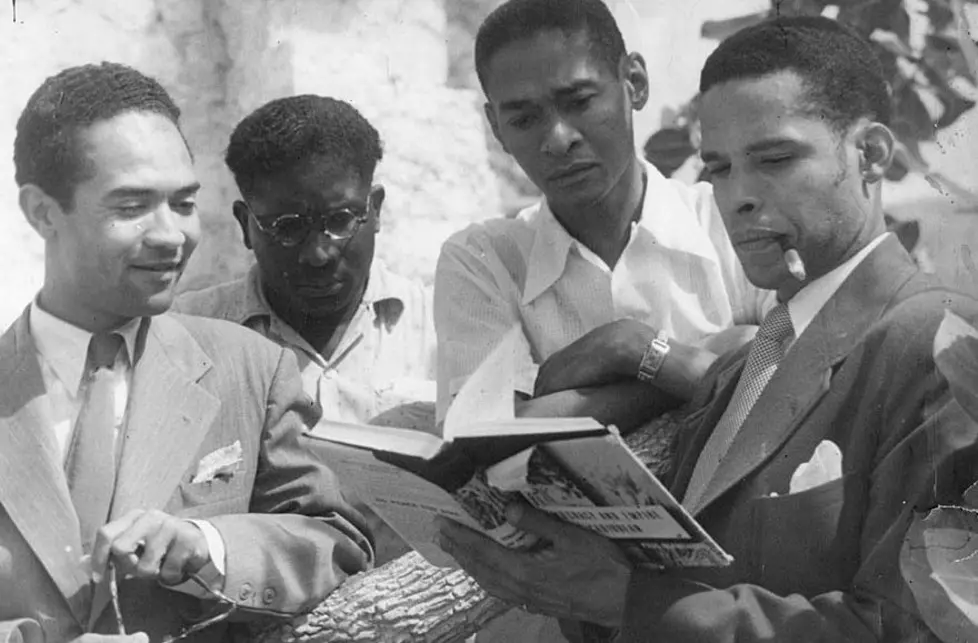

È curioso che Creonte abbia un ruolo rilevante in una delle rielaborazioni meno note ma affascinanti del mito. Nel 1953 Félix Morisseau-Leroy, scrittore haitiano, mette in scena a Port-au-prince, a Haiti, il suo dramma Antigòn an Kreyòl, seguita pochi anni dopo da un altro, Re Creonte, Wa Kreon. La vita e l'opera di Morisseau-Leroy s'incrociano con un periodo turbinoso e sanguinoso della storia di Haiti, il primo Stato nero indipendente della storia moderna, liberato dalla spada di uno dei più grandi e aperti spiriti dell'Illuminismo - Toussaint Louverture, vincitore dei francesi e vinto solo col tradimento - ma successivamente preda di continui sfruttamenti e aggressioni altrui e anche di feroci e barbariche tirannidi interne. Politicamente impegnato, per un certo tempo comunista, Morisseau-Leroy dovrà lasciare il proprio paese all'epoca della sanguinaria dittatura di Papa Doc e dei suoi sicari.

L’Antigone di Morisseau-Leroy è scritta in creolo, il linguaggio franco-africano degli schiavi neri nelle isole caraibiche e dei loro padroni bianchi, i Bekè di origine soprattutto bretone e normanna. Linguaggio di distanza sociale ma anche di mescolanza, che attraversa come un passeur frontiere sociali e culturali. Linguaggio nato per spontanea e sanguigna deformazione di lingue diverse, che si trasmettono reciprocamente tradizioni e valori; variato da isola a isola nel mar dei Caraibi, vissuto come un gergo o un dialetto e perciò ora amato quale espressione immediata e sentimentale ora disprezzato quale voce bassa e popolare - ad esempio dai neri dopo l'abolizione della schiavitù, per scrollarsi di dosso l'origine servile. Linguaggio che ha dato origine a una vasta letteratura, talora folclorico-pittoresca ovvero oggettivamente falsa nel suo colore sentimentale e talora autentica, creativa e originale, "altra" nel senso forte della creazione poetica.

Per usare un'antitesi spesso ribadita da Biagio Marin, la letteratura creola è talvolta "dialettale" (ossia colore e calore locale, pre-poetico) e talvolta letteratura anche grande "in dialetto" ovvero in un determinato idioma ignaro di folclore e sentimentalismi e capace di grandezza, come il dialetto gradese di Marin o, come ripeteva spesso quest'ultimo, quello eolico di Saffo.

I due drammi di Morisseau-Leroy sono due autentici testi poetici in lingua creola, aliena da ogni colore locale. Il più possente dei due è l'Antigone creola, ma Re Creonte ha un'originalità particolare. I nomi sono gli stessi del mito greco, tranne quelli degli dei; l'ambiente è diverso. Tebe è il nome di una città (un villaggio?) verosimilmente dei Caraibi, capanne e qualche colonna che può evocare un peristilio. La vicenda è la medesima: il divieto di seppellire il ribelle traditore della sua città, la disobbedienza di Antigone e i tentativi di impedirla da parte di Creonte e, all'inizio, della sorella Ismene, come in Sofocle. C'è la dolcissima e toccante fermezza di Antigone, la sua trasgressione, la sua storia d'amore con Emone figlio di Creonte, la sua morte come vuole la legge e le sciagure che questa morte provoca nella famiglia di Creonte stesso. Il ruolo tradizionale del Nunzio è assunto dal narratore, il Conteur che - dapprima nella stiva delle navi negriere affollate di schiavi in catene e più tardi, nelle piantagioni, alla fine della giornata - raccontava agli schiavi le storie e le tradizioni del loro mondo perduto, salvandolo dall'oblio e trapiantandolo in un mondo diverso.

Diversi sono gli dei; non le divinità greche dell'olimpo ma quelle del Vodù. Erzulie, dea della bellezza e insieme mater dolorosa, Afrodite e Madonna; gli spiriti (i loas) luminosi e olimpici (quelli appartenenti alla categoria rada) oppure stoni, sotterranei e implacabili (quelli appartenenti ai pedro, duplicità che talora sussiste nello stesso spirito Papa Legba, divinità dei crocicchi (e un crocicchio che il giovane Edipo, nel mito greco, incontra e uccide il padre) . Dio (bondye) è assente, bonario e pacifico ma riluttante ad immischiarsi con le vicende umane.

Ma forse questo differente mondo divino-demonico fa sì che, a differenza di Re Creonte, l'Antigone creola non sia una tragedia. Non perché non ci sia colpa, ma perché non c'è sostanzialmente la morte, e senza quest'ultima pure la colpa, fatale e ineludibile, perde molto del suo peso. Goethe ammirava la tragedia di Sofocle - che in quegli anni Hölderlin riscriveva con una potenza assoluta - ma non amava il legame di Antigone col mondo dei morti. Per lui la fedeltà di Antigone ai morti - e ai propri morti, come il fratello Polinice - era un legame di sangue, di parentela e di stirpe contrapposto ai superiori vincoli della legge e della Polis, alla stessa universalità umana. Legami che proprio la tragedia greca aveva subordinato luminosamente ai valori superiori della civiltà e della convivenza civile, potremmo forse dire della democrazia, quando il matricida Oreste viene assolto e le Furie del suo oscuro inconscio che lo straziano diventano Eumenidi, benevole.

Ma nel mondo Vodù non esiste la morte quale assoluta alterità,negazione, privazione. Morti e vivi convivono familiarmente, s'incontrano, possono farsi del male e del bene; sono diversi, ma i morti non sono spariti né assenti. Antigone e l'amato Emone, dopo l'esecuzione dell'una e il suicido dell'altro, vivono in una sorta di ebbrezza felice, come in un incantevole arcobaleno che unisce il cielo e la terra, l'aldiqua e l'aldilà, parole che non hanno veramente più senso perché non c'è un "qua" e un "là", bensì una luce di vicinanza e lontananza, un'azzurrità di cielo e di mare che avvolge tutto e si identifica con l'amore.

Una tragedia che finisce in qualcosa di simile alla felicità non è tragedia. Lo è invece Re Creonte, testo dai tratti surreali - Creonte che uccide veri o presunti nemici a colpi di pistola - e poeticamente inferiore al precedente, ma affascinante per una grande intuizione tragica. Creonte - tante volte ritratto quale figura abbastanza convenzionale, magari compreso da alcuni autori nelle sue motivazioni ma quasi mai vero protagonista tragico - in quest'opera è una figura complessa ed oscura, interiormente devastata e stordita in un torpido letargo forse voluto. Il dramma comincia col risveglio di Creonte da anni di sonno - quasi un oblio cercato in una specie di coma profondo. Dalla morte di Antigone, avvenuta per suo volere ma da lui in fondo non voluta, ha dormito, non ha vissuto; è stato spento, forse nell'inutile tentativo di ottundere il disagio, il rimorso, l' infelicità per ciò che è successo, per ciò che ha commesso. Creonte non fa - non vuole o non può fare - i conti con ciò che è accaduto; vive la sua esistenza, passato e presente, a strappi, lampi che presto si oscurano, mentre intorno a lui la reggia, la corte, il potere sono un luogo di veri o vaneggiati intrighi e tradimenti, sospetti, terrori e delitti, forse figure di rimorso. Anche i personaggi dell'Antigone creola ci sono e non ci sono, forse presenze reali forse fantasmi fugaci; i tempi si accavallano e si confondono. Sarebbe giusto considerare - e soprattutto mettere in scena - i due testi come un'unica opera, in una rielaborazione o rifacimento che desse il senso della loro continuità e reciproca dipendenza.

Pure in Re Creonte, come nella tragedia precedente, c'è Tiresia, accecato capace di prevedere il futuro ma soprattutto - intuizione grandiosa, che naturalmente è greca ma che l'autore riprende con efficacia - figura dell'inutilità di prevedere il futuro, che cade addosso, schiaccia e strazia ugualmente sia che lo si ignori sia che lo si conosca o si creda di conoscerlo. Il potere pretende addirittura di forgiare il futuro; per questo il suo destino è la demenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo