Il lato oscuro delle donne raccontato da Augias tra finzione e psicoanalisi

di Alessandro Mezzena Lona

Del corpo delle donne si è sempre fatto oggetto di scandalo. Nascondendolo, costringendolo dentro abiti simili a strumenti di tortura. Attorno alla loro mente, poi, ai riflessi segreti dell’io profondo, si è costruito uno spettacolo. Su cui la medicina prima, la psicoanalisi e la psichiatria poi, hanno fondato una parte del loro immeritato successo. Portando in scena i tremori delle isteriche, i vaneggiamenti delle sonnambule, gli spasmi di chi si vedeva negata un approccio normale alla sessualità.

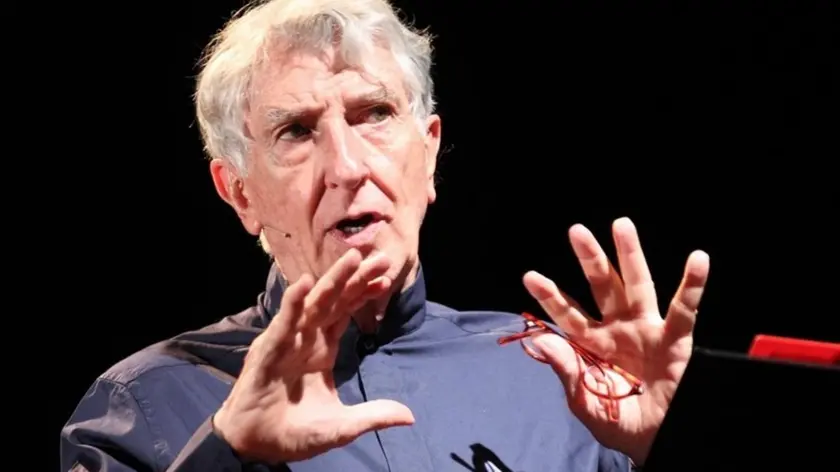

Una storia, quella del dominio sul corpo e la mente delle donne, tutta da raccontare. Che Corrado Augias, giornalista di lungo corso e scrittore di libri belli come “Tre colonne in cronaca”, “Una manciata di fango”, “Inchiesta su Gesù”, ha portato al centro del suo romanzo “Il lato oscuro del cuore” pubblicato da Einaudi (pagg. 278, euro 19). Storia di una giovane studentessa, Clara, che dalla teoria dei testi di psicoanalisi passa in fretta a confrontarsi con la realtà di un ambiguo e misterioso delitto maturato tra violenze e sentimenti sbagliati.

Sabato, Augias riceverà a Lignano il Premio Hemingway per la letteratura, che vale un po’ come un riconoscimento alla carriera.

«All’inizio volevo fare un saggio - spiega -. Raccontando il momento, assai affascinante, che segna il passaggio dalla storia della medicina alla nascita della psicologia. Ma più leggevo libri, più mi rendevo conto che tanti autori avevano già dedicato testi bellissimi allo stesso argomento».

Ha cambiato strada?

«Con tutto il materiale che avevo raccolto, ho deciso di farne un racconto. Mescolandolo a un mio vecchio ricordo di quando facevo il cronista per “la Repubblica”».

Che storia era?

«Avevo intervistato una prostituta coinvolta in un terribile delitto. Finita la conversazione, e non so ancora oggi perché, lei volle raccontarmi com’era diventata puttana. Come aveva intrapreso la vita sulla strada. Venne fuori una storia al tempo stesso torbida e banale, che non ho mai dimenticato. Così adesso, in parte, l’ho reinventata nel personaggio di Wanda, che costringe Clara a lasciare da parte la teoria e a confrontarsi con la realtà della vita».

Donne e psicologia: un binomio difficile?

«Prima la psicologia, poi la psicoanalisi, sono nate dall’incontro di pazienti donne che si rivolgevano a medici uomini. Non era possibile che andasse diversamente, dato che stiamo parlando del periodo tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900. Una terra di nessuno dove i comportamenti femminili più incomprensibili erano fertile argomento di studio».

Soffrivano di disturbi isterici...

«Una malattia considerata tipicamente femminile. Prova ne sia che isteria prende il nome da una parola greca che significa utero. Normale che in quel tempo ci fosse un uomo che, mentalmente, spogliava una donna e il suo io più intimo per cercare di guarirla. A volte mettendo in scena grandi spettacoli negli anfiteatri medici di mezza Europa».

Sul caso di Dora, Sigmund Freud aveva capito poco o niente...

«Freud era senza dubbio un genio, ma pure lui prigioniero della cultura del proprio tempo. Non poteva ammettere, ad esempio, che una giovane donna come Dora fosse disgustata dall’approccio violento di un uomo più vecchio di lei tanto da ammalarsi. Oggi si direbbe che le era saltato addosso».

E allora?

«Freud cercò di riportare il caso all’interno del mito dell’Edipo tradito. Al contrario, le cose erano molto più semplici: Dora, il cui vero nome era Ida Bauer, soffriva di attacchi isterici a diciotto anni perché non accettava l’idea di dover sottostare alle attenzioni, per lei disgustose, del signor K., che l’aveva aggredita tentando di baciarla».

La letteratura, in quel caso, si era presa una bella rivincita sulla medicina con Arthur Schnitzler.

«Si dice che Schnitzler abbia scritto “La signorina Else” proprio per far capire a Freud come andava interpretato il caso di Dora. Lo scrittore viennese, infatti, raccontava la storia di una giovane donna che, spinta dalla famiglia a offrirsi a un anziano signore in grado di ripagare i debiti di suo padre, finiva per soccombere alla vergogna».

La psicoanalisi: una rivoluzione con tanti buchi neri?

«Il problema è che Freud centrava tutta sulla sessualità. Anzi, per essere più precisi, sulla genitalità. Era concentrato sulla funzione genitale nella vita degli esseri umani, soprattutto donne. E su questo punto andò a scontrarsi con Carl Gustav Jung, che non era d’accordo sulla centralità della sua ricerca. Oggi è normale per noi fare fatica a comprendere questo tipo di pensiero. Ma non dobbiamo dimenticare che cos’era la repressione sessuale di quegli anni in tutta Europa. Aggravata, in Italia, da una religiosità cupa, sinistra, che demonizzava il corpo».

La moda stessa negava il corpo delle donne...

«Come si può comprimere una persona dentro corsetti strettissimi che toglievano il fiato? Normale che svenissero. Non tanto per chissà quali fantasie erotiche, ma proprio perché non riuscivano a respirare bene. La liberazione delle donne è arrivata molti anni più tardi, dopo la Seconda guerra mondiale».

Oggi, la psicoanalisi è un vecchio arnese?

«Direi, piuttosto, che è una terapia aleatoria. Non è un metodo certo. Se vogliamo banalizzare, una persona che si busca l’influenza si vedrà prescrivere delle cose ben precise. Qualche medicina, suffumigi, bevande calde, e il problema passa in fretta. Al contrario, la mente umana è un groviglio complicatissimo. Anche quando insorgono i traumi più leggeri. Molto dipende dalla sensibilità del medico, dalla volontà del paziente di collaborare».

È diventata troppo in fretta un dogma?

«Ma ha generato anche tante discussioni, tante vie alternative al pensiero di Freud. Sto pensando a Jung, alle scuole americane e latinoamericane, a Lacan. E comunque, io credo che né la psicoanalisi né la psichiatria possano essere considerate scientifiche. Al contrario delle neuroscienze, che analizzano e sezionano le reazioni del cervello».

Però...

«Non arrivano mai alla mente. Che è quel groviglio inestricabile di sensazioni, colpe, desideri, sogni, traumi, illusioni, capaci di formare una persona umana. Totalmente diversa da tutte le altre».

Dopo tanti premi, è contento di ricevere l’Hemingway?

«Molto, perché è organizzato da persone che stimo. A partire da Alberto Garlini. E poi, ogni volta che posso ritornare nel Friuli Venezia Giulia mi sento felice. Come Giosuè Carducci, che ha dedicato splendidi versi non solo a Miramare, ma anche alla Carnia».

alemezlo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo