Gli “scugnizzi” di Trieste che rubavano ai militari nella città in cerca di pace

la recensione

Come era già successo alla della Grande guerra, anche il ritorno alla pace dopo il secondo conflitto mondiale portò in tutto il mondo un disagio sociale che andò di pari passo con la ricostruzione. Famiglie distrutte, reduci dai campi di battaglia e da quelli di concentramento e sterminio, sfollati, persone psichicamente devastate, esuli che avevano perso tutto e, soprattutto una marea di orfani. Le donne e i bambini pagarono più di altri gli sconquassi e i massacri della guerra, e senza dubbio il confine orientale fu una delle zone più segnate dal disagio sociale post-bellico. E per aggiunta la gestione di questo disagio mobilitò un’articolata compagine di enti e associazioni assistenziali che spesso si scontrò con i veti incrociati della politica causando drammatici grovigli che non poterono che peggiorare situazioni già difficili. Nell’immediato dopoguerra a Trieste c’erano trentamila persone rimaste senza casa, oltre ventimila bambini bisognosi di cure: le assistenti dell’Opera nazionale maternità e infanzia che intervenivano casa per casa per l’assistenza ai minori segnalavano “la carenza d’igiene, le coabitazioni al limite dell’assurdo (un letto matrimoniale unico per una famiglia di cinque persone), i subaffitti, la presenza molto frequente degli esuli accolti in abitazioni già malconce e affollate”, mentre dilagava la tubercolosi e si ingrossavano le fila di un’umanità dolente: “orfani, vedove, malati e invalidi, famiglie disgregate e distrutte”. Lo scrive Anna Maria Vinci, curatrice del volume collettaneo “Quando si depongono le armi. Spunti di ricerca nell’area al confine orientale 1945-1954”, edito dall’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia (pagg. 209, euro 20). Il libro offre un quadro composito del disastro sociale non solo a Trieste ma in tutta la nostra regione nel secondo dopoguerra, analizzando per aree tematiche la situazione: Gloria Nemec, Chiara Fragiacomo e la stessa Anna Maria Vinci mettono a fuoco le condizioni di sopravvivenza dei giovani e giovanissimi fra Trieste e l’Isontino; Francesca Bearzatto e Franco Cecotti analizzano le strategie di reinserimento di ex partigiani ed ex deportati politici nella Venezia Giulia e nel Pordenonese; Fabio Verardo e Silva Bon affrontano il tema della giustizia, dal ruolo e funzionamento dei Tribunali del popolo ai processi ai responsabili delle spoliazioni a danno degli ebrei; Anna Di Gianantonio, infine, indaga la diffusione del nazionalismo a Gorizia fra il 1945 e il ’54. Ne esce un affresco che dà un’idea degli altissimi costi della pace dopo la guerra in queste terre di confine. Ma certo è la situazione dei minori, dei bambini - gli anelli più deboli della catena - a colpire per la portata del disagio. Nel suo saggio “Ragazzi di strada tra guerra e dopoguerra”, Gloria Nemec ricorda il diffondersi a largo raggio di una microcriminalità dovuta alla “drastica caduta della potestà paterna e della sorveglianza materna”: “Accudimento ed educazione potevano risultare compiti troppo gravosi per adulti assorbiti dal lavoro della ristabilizzazione postbellica e per comunità disgregate, sradicate, colpite da lutti e danni di guerra”. Ricorrendo anche a testimonianze dirette, Nemec, ricostruisce il panorama della microcriminalità a Trieste, con i “discoli” disseminati per vicoli e strade a combinare guai. Uno dei testimoni, Erto Fabris, ricorda come da ragazzino con isuoi amici si infilava nei magazzini militari, prima dei tedeschi, poi degli americani: “Rubavamo agli inglesi carta igienica...le corde delle tende, i fili del telefono. Non so perché. Io li usavo per legare la capra qua, una volta è andata via con 500 metri di filo telefonico dietro! (...)”. Diverse, nota ancora Nemec, “le manifestazioni di devianza femminile, marchiata da un giudizio prevalentemente morale”. Le segnalazioni dell’Opera di difesa dei minorenni”riguardavano anche quasi-bambine sotto i 14 anni: piccole vittime di abusi domestici scappate da casa, o randagie e saltuariamente ladre (...) talvolta seguivano i militari in percorsi che solcavano tutto il Nord Italia”. Come nel caso di due ragazzine che nel 1945 conobbero “dei militari americani a Trieste e li seguirono a Napoli”.

Per non parlare dell’ampio fenomeno della prostituzione minorile, ragazzine “servette sempre precarie verso famiglie, cambiavano le residenze e le convivenze; ripetutamente passavano attraverso le Sale celtiche degli ospedali, dove potevano essere reclutate da una ’lenona’, una donna già esperta del meretricio”.

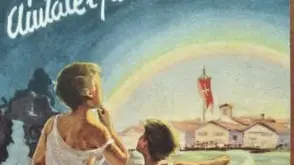

Molti i casi, non meno drammatici, dei figli illegittimi, e quelli per cui era necessaria un’assistenza psichiatrica. I contributi del volume trattano anche di come i vari enti pubblici e di assistenza cercavano di arginare i fenomeni degenerativi aiutando i minori più disagiati. Le tante sigle che distinguono l’Opera difesa dei minorenni, l’Opera nazionale di assistenza all’infanzia delle regioni di confine, l’Opera nazionale maternità e infanzia, l’Opera nazionale orfani di guerra, l’Opera figli del popolo e così avanti testimoniano gli sforzi di una società che cerca di rimettere insieme un tessuto connettivo, consapeole di dover affidare proprio ai più giovani le prospettive per un futuro migliore. Una delle immagini simbolo che emergono con forza dal libro, è la cartolina “Aiutate i fanciulli di Trieste!” che nei primi anni Cinquanta circolava per aiutare il Villaggio del Fanciullo. Un’immagine che sarebbe durata a lungo, raffigurando un problema sociale i cui effetti, a vario titolo, si sarebbero sentiti fino ai primi anni Settanta. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo