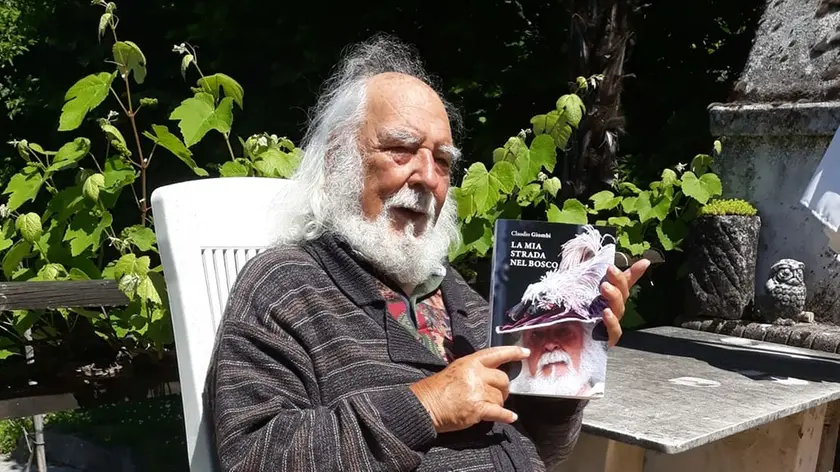

Giombi, basso baritono: «Kleiber mi regalò il palco del Metropolitan per i miei 50 anni»

Lunedì l’artista al Museo teatrale Schmidl di Trieste presenta l’autobiografia “La mia strada nel bosco” con Bianchi e Gori

TRIESTE Probabilmente non ha saputo vendersi bene, come oggi va di moda dire (e fare). Perché la storia del basso-baritono Claudio Giombi davvero non

Articolo Premium

Questo articolo è riservato agli abbonati.

Accedi con username e password se hai già un abbonamento.

Scopri tutte le offerte di abbonamento sul nostro shop.Shop

Non hai un account? Registrati ora.

Argomenti:TRIESTE

Riproduzione riservata © Il Piccolo

Leggi anche

Video