Fu Trieste a suggerire il turismo termale alla Venezia di Byron

VENEZIA Fu Lord Byron a lanciare la moda delle nuotate notturne nei canali di Venezia. Bello, atletico, pieno di fascino, oltre a nuotare in solitaria nei rii veneziani il grande poeta inglese contribuì anche a diffondere la passione per le gare natatorie in laguna. Molte, si racconta, furono le sfide da lui intraprese, tanto che fu istituita la "coppa Byron", una gara di nuoto che continuò a disputarsi tra il Lido e la Stazione ferroviaria fino al 1949.

La passione per l'acqua della laguna e per le sue proprietà terapeutiche fu nell'800 una costante che portò Venezia a diventare meta ambita di un turismo termale d'élite che rischiò di trasformare la città in una delle grandi ville d'eau europee. Una prospettiva economica, dopo il declino seguito alla caduta della Serenissima, a lungo rincorsa ma bruscamente interrotta dalle necessità di controllo del territorio degli Asburgo che - specie dopo la parentesi libertaria della Repubblica di Manin - preferirono tenere a briglia corta l'ex Dominante.

Fu Trieste a suggerire a Venezia l'idea chiave per un turismo termale di lusso. Il capoluogo giuliano fu il primo a lanciare la moda degli stabilimenti balneari galleggianti nell'area dell'Alto Adriatico. È del 1828 l'apertura lungomare del Soglio di Nettuno, un enorme zatterone con bar, ristorante, camerini e una grande piscina interna per la balneazione in sicurezza. Questa singolare struttura, considerata la madre degli stabilimenti balneari galleggianti ottocenteschi, attraccata a pochi passi dalla riva, si dice avesse all'interno persino un piccolo museo del mare.

È probabile che Venezia si sia ispirata proprio a questo prototipo triestino per sviluppare il suo termalismo galleggiante di lusso. A questa singolare proposta turistico-terapeutica e alle vicende politiche ed economiche veneziane ad essa intrecciate lungo il XIX secolo è dedicato il cuore del saggio di Nelli Elena Vanzan Marchini "Le Terme di Venezia. Ambiente e salute nelle acque sec. XIV XXI" (Cisov e Cierre Edizioni).

«Fu Giorgio III - spiega l'autrice - a lanciare la moda dei bagni terapeutici di mare. Al sovrano inglese, affetto da disturbi nervosi, illustri medici avevano prescritto di curarsi immergendosi nelle fredde acque dell'oceano. Celebre è la sua abluzione del 1789, quando il re decise di calarsi nelle fredde acque della Manica vestito di tutto punto con il seguito al gran completo al suono di God save the great George our King».

Così sulla scia della moda lanciata dai regnanti inglesi Venezia inizierà a coniugare la cura del corpo con la fruizione estetica delle risorse ambientali oltre che di quelle monumentali.

«È Tommaso Rima, un primario dell'Ospedale Civile, nel 1833 - spiega Nelli Vanzan Marchini - a realizzare il primo stabilimento di bagni galleggianti in Bacino San Marco proprio per testare le nuove teorie terapeutiche a base di acqua di mare. La struttura, collocata nel luogo più panoramico della città davanti alla Punta della Dogana, permetteva di godere dai loggiati che circondavano la piscina, i camerini, la gran sala e il caffè, della vista di piazza San Marco. Attorno alla struttura erano ormeggiati dei grandi barconi, chiamati "Sirene", contenenti piccole piscine dotate di un'alcova-spogliatoio realizzata appositamente per custodire l'intimità delle signore che volevano godersi un bagno con vista. E proprio in una Sirena Camillo Boito ambientò nella novella "Senso" l'incontro carnale tra Livia e Remigio».

Tra le novità più eclatanti della moda termale dell'epoca senza dubbio la trasformazione di vari tipi di imbarcazioni in "bagni artistici di circumnavigazione", tanto che persino la gondola divenne una sorta di vasca per il nuoto e l'idromassaggio, sostituendo parte del fondo con una gabbia di ferro per consentire l'immersione del passeggero in sicurezza.

«Lungo il Canal Grande - sottolinea l'autrice - sorsero in breve tempo numerosi stabilimenti balneari che utilizzavano l'acqua salsa della laguna per offrire bagni curativi ad una ricca clientela, nobile e borghese. Per risollevare le sorti economiche della città il turismo termale divenne una strada che molti imprenditori dell'epoca abbracciarono con entusiasmo sulla scia delle nuove teorie mediche sulle proprietà terapeutiche dell'acqua di mare che si stavano diffondendo in tutta Europa. Nel 1858 a Venezia si contavano ormai ben nove stabilimenti balneari per lo più annessi a strutture alberghiere».

Terapie costose, solo per ricchi. Ai poveri della città però riuscì a provvedere l'Ospedale Civile, creando al suo interno uno stabilimento di idroterapia che riuscì a fornire fino a 400 bagni al giorno grazie al contributo del Comune. Già a metà dell'800 i bagni di Venezia erano rinomati per il trattamento di molte patologie: dalla scrofola al rachitismo, dalle malattie del sistema follicolare e mucoso alle dermatosi, dalle turbe nervose, sessuali, addominali sino ai reumatismi e persino alla paralisi.

Tali furono l'euforia imprenditoriale e le potenzialità economiche dei nuovi complessi alberghiero-termali che nel 1852 il Comune bandì un concorso per la costruzione di un grande albergo metropolitano termale. A vincerlo fu l'ambizioso progetto dell'imprenditore Giovanni Busetto Fisola firmato dall'architetto Ludovico Cadorin: una costruzione affacciata sul Bacino di San Marco in Riva degli Schiavoni lunga 600 metri e larga 46, contenente «tre ampi bacini pegli apprendisti e pei nuotatori, 150 vasche in appositi stanzini… ed ogni opportunità per bagni salsi, dolci, a vapore, solforati e per fangature...» e poi ancora "un teatro, sale da ballo, ristoranti, giardini, magnifici appartamenti per forestieri" e naturalmente più di 500 stanze per l'ospitalità.

«Oltre a questo polo termale mondano nel cuore della città - spiega Nelli Vanzan Marchini - il progetto prevedeva di erigere anche un grande stabilimento climatico-balneare al Lido e un terzo galleggiante in laguna, ponendo in sistema le tre strutture per un lancio di Venezia come leader nel settore di quel turismo di élite. Ma il sogno di trasformare il capoluogo lagunare in una ville d'eau di rilevanza internazionale venne affossato per motivi militari e di sicurezza dal governo austriaco, mortificando pesantemente la ripresa economica della città».

Bocciato il progetto, al Fisola non restò che puntare sul Lido, la lunga striscia di terra che divide la laguna dal mare, per il quale il Cadorin aveva ideato un edificio in muratura con servizi balneari e ricreativi. Ma anche questa operazione fu bloccata dal governo austriaco che non consentì di realizzare opere in muratura sull'arenile, assai pericolose in caso di sbarco nemico.

L'imprenditore veneziano però non si diede per vinto e nel 1856 fece costruire il suo stabilimento in legno. «L'ingresso a pagamento - racconta l'autrice - era sulla boscaglia che precedeva la spiaggia. Da qui si snodava una lunga passerella lignea che terminava su un'ampia terrazza con ristorante, servizi idroterapici, farmacia, postazione medica e sale di svago. Ai lati, sull'acqua, due bracci costruiti su palafitte dove si ergevano, rigorosamente separati, i camerini per gli uomini e per le donne dotati ciascuno di apposite scalette per calarsi in mare. Non c'era contatto con la sabbia, le abluzioni avvenivano praticamente completamente vestiti, tanto che le donne si immergevano con cappello, scarpini e guantini da bagno».

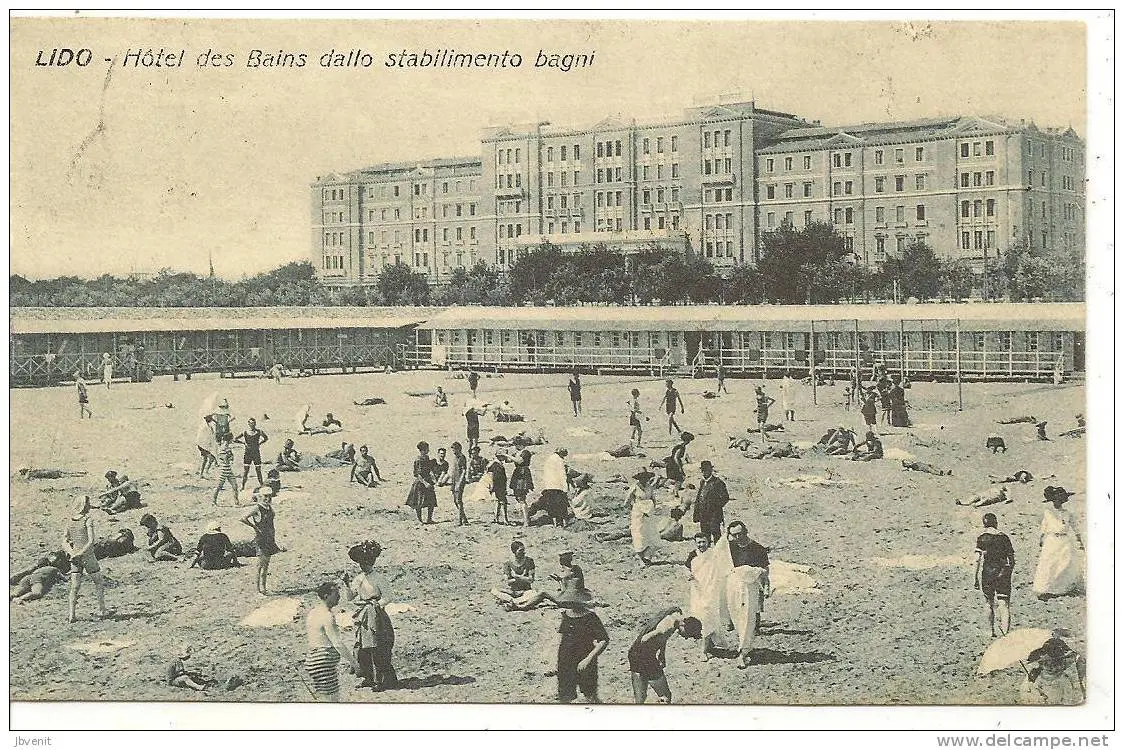

Solo agli inizi del '900, grazie alle nuove teorie mediche che valorizzeranno le proprietà terapeutiche della sabbia, il rapporto con la spiaggia cambierà. A costumi meno accollati si affiancheranno passeggiate a piedi nudi sulla sabbia e capanne sull'arenile oltre ad avveniristici sistemi a rotaia per portare i visitatori a respirare l'aria marina. Così con il nuovo secolo il Lido di Venezia diventerà una delle più importanti stazioni climatiche europee, specie dopo la costruzione di grandi alberghi “sanatorio” come l'Excelsior e il Des Bains.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo