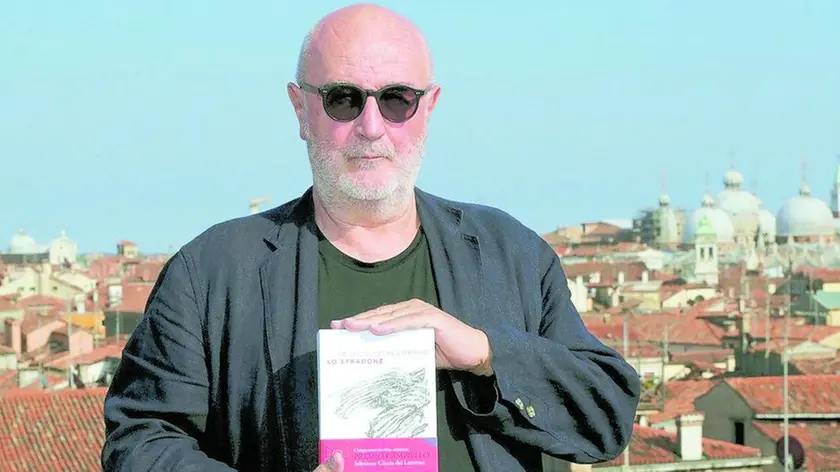

Francesco Pecoraro e quello “Stradone” dove l’umanità si divide tra bar e slot machine

l’intervista

Francesco Pecoraro, nato Roma nel 1945, con il romanzo ‘La vita in tempo di pace’, uscito cinque anni fa, ha dimostrato una capacità davvero rara di leggere sia la contemporaneità sia i settant’anni del dopoguerra. Tali peculiarità restano inalterate nello ‘Stradone’ (Ponte alle Grazie, pagg. 448, euro 18), finalista al Campiello, dove di nuovo riemergono nodi cruciali del nostro tempo, pur con una struttura abbastanza diversa, sicuramente più prossima al saggio.

Il mondo dello ‘Stradone’ è un mondo anziano, smarrito, che vaga tra il bar Porcacci, il negozio per la spesa e le slot. È anche la metafora di una civiltà al tramonto?

«Quando ho scritto il libro – risponde Pecoraro - non avevo intenti metaforici. L’io narrante si limita all’osservazione di una fenomenologia urbana che fatalmente risulta deformata dal suo sguardo. Se si può parlare di metafora, direi che si tratta di un’immagine del Paese in cui viviamo, invecchiato, stanco e senza idee per il futuro. Un futuro ce l’hai solo se lo progetti, se lo affronti e se hai l’energia per farlo. Altrimenti è un lasciarsi vivere. Ed è questa l’impressione complessiva che ho dell’Italia».

Il bar Porcacci è l’unico punto di aggregazione in un ambiente ormai desertificato da negozi o altri centri di incontro e la gente che lo frequenta è chiusa in se stessa e non si fida di nessuno. Ciononostante sembra l’unica precaria zattera di salvataggio per un residuo contatto tra tante solitudini.

«Il Porcacci è a tutti gli effetti un centro culturale dove riconfermarsi nelle poche non-idee che si hanno sullo stato del mondo e dei fenomeni che lo attraversano. Il Porcacci è il luogo dell’auto-identificazione di soggetti invecchiati che tendono alla semplificazione e che al bar si rispecchiano negli altri come loro, il luogo dove qualcuno che non sia il macellaio o il norcino, ti saluta. Il luogo dove esisti ancora in un mondo che non ti considera più niente».

Tra i vari segni del degrado che sommerge la Città di dio, nella quale si riconosce facilmente Roma, c’è la rovina della concezione ideale della città. Lei dice che per capire meglio il presente bisogna partire dall’architettura...

«Nella città, a saperla leggere, c’è scritto tutto, o quasi, quello che siamo. Oggi Roma non è solo il prodotto di un tipico malgoverno, come ce ne sono stati tanti, ma di un’intera cultura locale (ogni città è un paese nel Paese) che da almeno 15 anni sembra crollata su se stessa senza riuscire a trovare appiglio in una classe dirigente e in un formazione politica degne di questo nome».

Nel libro si racconta dei lavoratori delle fornaci che esistevano dove adesso c’è il quartiere dello Stradone. Per loro il comunismo era la speranza di una vita migliore. Sotto il cinismo del protagonista, pur ormai disilluso, c’è ancora simpatia per quell’utopia?

«Sì, certamente. L’io narrante odia ogni forma di nostalgia per il passato, ma prova dolore e smarrimento per la perdita dell’appartenenza, di ogni appartenenza. Sa che la condizione operaia di un tempo era sopportabile solo nella speranza condivisa di un riscatto collettivo, in altre parole di un mondo migliore. Oggi riusciamo solo a immaginare un mondo peggiore».

Nel suo recente romanzo ‘La vita in tempo di pace’ (finalista al Premio Strega 2014) lei ha raccontato gli ultimi settant’anni di vita italiana, ne ‘Lo stradone’ ci parla del presente. La letteratura per lei è soprattutto riflessione sulla storia?

«Finora non ho potuto fare a meno di radicare i miei personaggi nel mondo, quindi nella Storia. Certamente una delle principali funzioni della letteratura è dirci la storia in modo diverso dagli storici, cioè immaginando/ricostruendo la vita dei singoli quando sono immersi nel flusso terribile di avvenimenti più grandi di loro, un’immaginazione che lo storico non può permettersi».

Lei usa una lingua in cui mescola linguaggio letterario con quello comune del dialetto e crea neologismi, come roboti, gli uomini macchina delle fornaci. L’attenzione per la lingua come diga alla sciatteria del presente?

«Credo che la lingua non sia mai “sciatta”, perché riflette puntualmente e precisamente il presente dei parlanti. Per me è un piacere ascoltare, riprodurre e (molto parzialmente) inventare il linguaggio del presente, cioè le parole che sento pronunciare dalla gente attorno a me, certamente con ignoranza, ma anche con intelligenza, arguzia, libertà espressiva». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo