Fogar e Santin vescovi di frontiera tra accuse e sospetti

Chi abbia letto ‘La miglior vita’ non può non essere rimasto colpito dalla figura di don Stipe, il parroco croato giunto nel villaggio di Materada dalle montagne dell’Istria col quale il sacrestano, protagonista del romanzo di Fulvio Tomizza, intreccia un rapporto fatto di rispetto, stima e affetto. Colto, di una spiritualità forse non molto diffusa tra i preti di campagna del tempo, don Stipe simboleggiava il sentimento panslavo, uno dei tanti portati del risveglio delle coscienze nazionali che in quei primi anni del Novecento stavano sobbollendo nei territori del vasto impero.

Una piccola vicenda che però, col suo essere esemplare di una più ampia storia di confine, è come se si trovasse nascosta tra le pagine del volume che Giuseppe Cuscito, già ordinario di Archeologia Cristiana all’Università di Trieste e Direttore emerito del Dipartimento di Scienze geografiche e storiche ha dedicato a ‘Trieste. Diocesi di frontiera. Storia e storiografia’ (Editreg, pagg. 325, euro 25).

Dai primi vagiti del cristianesimo nell’antica Tergeste e proseguendo con la passione di San Giusto, la dedizione della città agli Asburgo, gli anni della Controriforma e poi l’esplosione della città mercantile fino ad arrivare ad un secolo breve quanto mai denso e irto di prismatiche vicende, lo studio intreccia gli avvenimenti che hanno segnato la storia di Trieste con quelli della sua comunità cristiana. E permette di leggere una nello specchio dell’altra. Un confronto tra due istituzioni, emanazioni locali di stato e chiesa, tutt’altro che facile sul cammino della ricerca di un complesso equilibrio nella distinzione degli ambiti. Un itinerario lungo e faticoso in cui, riconosce lo storico, vi sono state prevaricazioni da ambo le parti.

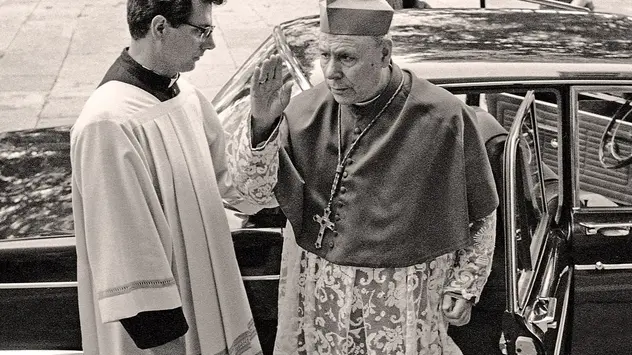

Il ricco apparato iconografico del volume sostiene la narrazione e correda anche le figure dei vescovi preminenti, da Enea Silvio Piccolomini, che diventerà Papa Pio II, a coloro che sono stati senza dubbio i più emblematici del Novecento, Luigi Fogar e Antonio Santin. Sul primo, che si schierò apertamente per il diritto naturale di ognuno di parlare nella lingua materna, una affermazione politicamente forte in anni in cui il fascismo imponeva la snazionalizzazione delle minoranze, e che ebbe come conseguenza l’apertura di una lacerazione nello stesso corpo ecclesiastico, tanto da costringerlo nel 1936 alle dimissioni, si è addensata di recente l’accusa di essere stato un informatore dell’Ovra. La confutazione di questa tesi, avanzata dallo storico Mauro Canali nel suo ‘Le spie del regime’, è netta: Cuscito parla di uso incauto dei documenti maneggiati da Canali e sostiene come non possa stupire che il nome di Fogar, privilegiato referente vaticano per l’area giuliana, sia stato accluso tra le fonti della polizia politica fascista.

Antonio Santin, chiamato a reggere la diocesi tra il 1938 e il 1975, anni in cui il vortice della guerra e del lungo dopoguerra stravolse in modo particolare una diocesi mistilingue quale quella di Trieste-Capodistria, rappresenta una figura sospesa “tra memoria riconoscente e grata” e voci di critica e sulla quale il dibattito storiografico non è ancora sereno. Il suo lungo episcopato fu segnato in gran parte dalla frattura con il clero e la comunità slovena, che lo accusava di assecondare la politica nazionale del regime. Cuscito, pur dando ampiamente conto delle tesi di censura, rimarca con nettezza il ruolo di punto di riferimento esercitato da Santin negli anni di guerra e che gli valse l’epiteto di defensor civitatis, inciso sulla sua pietra tombale a San Giusto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo