E l’empio Machiavelli fu ritratto come ebreo dagli editori antisemiti

TRIESTE Si intitola “Falsi ritratti. A partire dai volti di due celebri fiorentini, Machiavelli e Alessandro de' Medici” la lezione che Massimo Firpo terrà domani a Trieste. Quarto incontro del ciclo “La Storia nell’Arte”, organizzato dal Comune di Trieste con gli Editori Laterza e “Il Piccolo”, con il contributo di AcegasApsAmga del gruppo Hera e Fondazione CRTrieste, prenderà il via alle 11 al Teatro Verdi. Presenta Arianna Boria. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Sul nostro sito ci sarà la diretta streaming.

di MASSIMO FIRPO

Nel vocabolario on line della Treccani la parola ritratto viene definita come "opera d'arte o fotografia che ritrae, cioè rappresenta, la figura o la fisionomia di una persona", mentre secondo Wikipedia "è in generale ogni rappresentazione di una persona secondo le sue reali fattezze e sembianze", in pittura, scultura, fotografia "o anche, per estensione, una descrizione letteraria".

Si dice che alcuni ritratti sono "parlanti", capaci cioè di restituire non solo sembianze fisiche, ma anche personalità, caratteri, stati d'animo, riuscendo così a raffigurare non solo corpi ma anime. La prima cosa che si chiede a un ritratto è di essere somigliante, e del resto secondo gli antichi l'arte era imitazione della natura. È anche vero tuttavia che molto spesso i ritratti, anche quelli fotografici, usano luce, prospettiva, colore, "taglio" dell'immagine per attenuare o accentuare, per nascondere o sottolineare, e che tanto più essi possono dirsi riusciti quanto più dalla scorza fisica penetrano nel nocciolo morale, intellettuale e affettivo delle persone, diventano cioè giudizio e interpretazione dell'artista, fino alle virtuosistiche forzature della caricatura.

Ne consegue che proprio le falsificazioni, le mistificazioni, le menzogne, i tradimenti della realtà sono elementi di particolare interesse per chi non si limiti a valutare i ritratti per le loro qualità artistiche, ma guardi ad essi come a documenti storici capaci di farci conoscere il passato (e il presente) allo stesso modo di un atto notarile, una lettera, un diploma imperiale, una bolla papale, un reperto archeologico, un oggetto di cultura materiale.

Certo, c'è falsificazione e falsificazione in una casistica infinita, che si tratti di alimentare il culto della personalità di spietati dittatori, di nascondere una decina d'anni di troppo sul volto di una bella donna, di presentare come lungimirante statista un cialtrone giunto ai vertici del potere a suon di mazzette e furbizie, di mascherare vistosi difetti fisici, come fecero per esempio Tiziano o Parmigianino con Carlo V imperatore. Bastano però questi esempi a rivelare i molteplici motivi di interesse dei ritratti falsi o falsificanti, che tali sono sempre per qualche ragione che merita di essere indagata e capita.

Falsi o falsificanti non è la stessa cosa: ci possono essere ritratti fedelissimi nelle fattezze del volto che sono tuttavia falsificanti nel presentare atteggiamenti, gesti, sguardi, vestiti, oggetti simbolici, sfondi, contesti; oppure ritratti che deformano tali fattezze a scopi di denigrazione o irrisione; o ancora ritratti semplicemente falsi o inventati di sana pianta per scopi diversissimi, nobili e meno nobili.

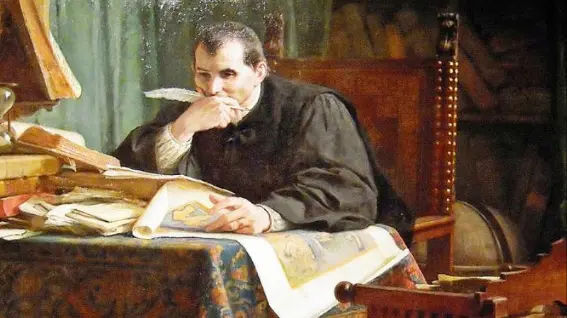

Nel Cinquecento, per esempio, il patriarca di Aquileia Giovanni Grimani si fece rappresentare più volte - con alcuni sottili artifici - in panni da cardinale pur senza esserlo (la sua mancata chiamata nel sacro collegio fu un vero e proprio caso . politico che si protrasse per decenni), e ci fu addirittura un illustre porporato che si fece effigiare in veste di papa pur essendo stato clamorosamente sconfitto nel conclave che a detta di tutti avrebbe dovuto incoronarlo vicario di Cristo in terra. Nella mia lezione mi soffermo sui ritratti di due protagonisti della storia di Firenze nel primo Cinquecento, durante le convulse vicende che segnarono il passaggio da repubblica a principato, Niccolò Machiavelli (1469-1527) e Alessandro de' Medici (1510-1537), primo duca della città. Un ritratto falso nel primo caso e un ritratto falsificante nel secondo, ma entrambi collegati - per strano che possa sembrare - ai pregiudizi nei confronti degli ebrei e dei neri africani.

Ma che c'entrano ebrei e neri africani con il segretario fiorentino, e fiorentino tutto d'un pezzo, e con il pronipote di Lorenzo il Magnifico? C'entrano, perché uno dei ritratti più celebri di Machiavelli, la cosiddetta "testina" che compare sul frontespizio di numerose edizioni delle sue opere apparse in Italia e in Svizzera tra Cinque e Seicento, non ha nulla a che fare con lui, ma è la copia (in controparte) di un'incisione che raffigura il volto dai tratti vistosamente giudaici di un ferrarese, Fino Fini, posta sul frontespizio del suo massiccio Flagellum contra Iudaeos pubblicato a Venezia nel 1538. E sempre a Venezia comparve per la prima volta la "testina" machiavelliana, tale quindi da connotare in senso antisemita l'empio autore del Principe che aveva insegnato a farsi beffe della religione pur servendosene spregiudicatamente come instrumentum regni. A sua volta la piccola xilografia con il volto di Fino Fini era stata tratta da un ritratto fattogli oltre vent'anni prima da Benvenuto Tisi detto il Garofalo: un ritratto oggi ritrovato dopo essere stato esposto a lungo tra i pezzi più preziosi delle collezioni farnesiane, non certo per la sua qualità artistica ma forse proprio perché ritenuto l'effigie di Machiavelli, che finì così con il dare il suo nome all'innocente ferrarese di cui gli erano state affibbiate le fattezze.

Quanto ad Alessandro de'Medici, è noto che egli fu figlio illegittimo di suo prozio Giulio, diventato nel 1523 papa Clemente VII, e molto probabilmente di una serva nelle cui vene scorreva sangue africano, come rivelano gli inequivocabili tratti somatici che valsero al giovane duca l'appellativo di Alessandro il Moro. A tal punto egli si sarebbe vergognato di sua madre - si disse - da farla assassinare. Certo, si trattava di origini imbarazzanti per una famiglia di mercanti e banchieri che non poteva competere con i natali illustri dei Gonzaga marchesi di Mantova o degli Este duchi di Ferrara, e tanto più per il primo rampollo di casa Medici che potesse fregiarsi del titolo ducale. Da molti esecrato come un tiranno, Alessandro finì i suoi giorni a 27 anni, scannato dal pugnale di Scoronconcolo, sicario di suo cugino Lorenzino, ma il suo inopinato successore, Cosimo de' Medici, non poté fare a meno di celebrarlo come fondatore della dinastia che con lui aveva legittimato il suo potere. Ne fece fare quindi statue e ritratti, esemplati su quelli dipinti pochi anni prima dal Pontormo, premurandosi tuttavia di attenuare quei vistosi tratti negroidi con un paio di lucenti occhi azzurri, forse anche per alludere al glaucopide Alessandro Magno. Il che evidentemente non piacque a qualche intransigente repubblicano che, quando gliene capitò l'occasione, volle sfregiare con un coltello quei falsi e provocatorii occhi azzurri. Molte e non sempre limpide verità si annidano quindi nei falsi ritratti, come in tutti i falsi storici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo