E Bobi Bazlen chiedeva a Dio «Fai morire altri arciduchi»

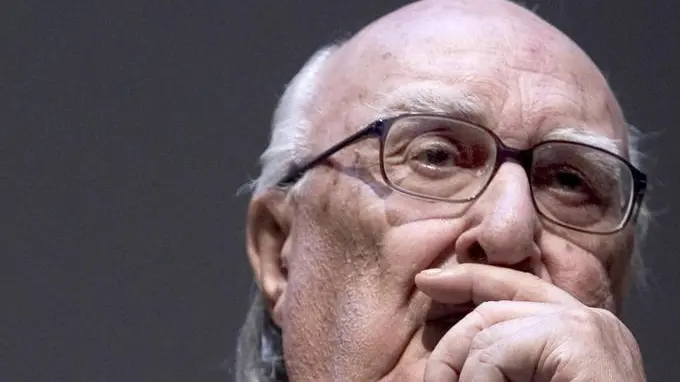

Nelle librerie francesi appare un frammento dell'opera fantasma dello scrittore e critico triestino Roberto Bobi Bazlen. Opera fantasma in quanto, com'è noto, Bazlen, fu attivissimo nel campo della critica letteraria e nel lavoro editoriale soprattutto nella cerchia di Adriano Olivetti, ma, in vita, non pubblicò praticamente nulla lasciando, però, alla sua morte nel 1965, un vasto corpus di appunti che Adelphi ha selezionato e pubblicato raccogliendoli col titolo "Note senza testo". Ed è proprio da queste "Note" che le parigine Editions Allia, specializzate in raffinatissime pubblicazioni, hanno dato alle stampe il volumetto “Trieste” il cui titolo originale è "Intervista su Trieste”. Lo scritto fa parte del "quaderno C" che raccoglie testi dattilografati e composti in italiano nel secondo dopoguerra, mentre buona parte dell'opera di Bazlen è in tedesco.

In queste pagine, consacrate alla sua città natale, Bobi Bazlen fa rivivere la Trieste nella transizione dall'impero austroungarico con tutte le sue contraddizioni: città circondata da una campagna slava, governata dagli austriaci ma nella quale si parla l'italiano, spesso e volentieri, anche nella sua variante dialettale veneta. Città provinciale eppure cassa di risonanza della cultura europea dove una borghesia ricca e colta insegue un sogno di italianità senza, però, crederci fino in fondo mentre l'amministrazione pubblica si affida ad un altro sogno: quello di un Impero già condannato dalla Storia.

Questa tripartizione linguistico-culturale viene letta da Bazlen con ironico distacco. «Gli italiani - scrive - avevano la loro Società ginnastica, i tedeschi la loro Turverein Eintract e gli sloveni il loro sokol collegato alla Narodni Dom e tutti facevano le loro capriole e le loro flessioni per il rispettivo ideale politico; la città continuava a fare soldi, gli oppressori si credevano in obbligo di opprimere e, dal canto loro, gli oppressi sentivano in obbligo di sentirsi oppressi».

Sempre in tema di convivenza fra le etnie e le lingue Bazlen, con magistrale ironia, tratteggia un ricordo d'infanzia. «Una signora grande e grossa così (non esagero) con i baffi, non la dimenticherò mai e che Dio possa non perdonarla mai, appreso che io vado alla scuola tedesca mi spiega, con tutto il rancore di cui era capace a me, che non sono alto più di un metro, che lei è un'oppressa e che io sono un oppressore. La cosa mi ha talmente sconvolto che mi sono sentito in obbligo di diventare a mia volta e ad ogni costo un oppresso. Dunque abbasso l'Austria, l'invasore cretino e ingordo. E tutto questo con l'entusiasmo di un bambino che gioca ancora agli Indiani e che soffre di dover andare alla scuola tedesca con un grande complesso di inferiorità».

Questo strano equilibrio viene rotto dall'attentato di Sarajevo. Bobi Bazlen ricorda «il corteo funebre delle spoglie di Francesco Ferdinando e di sua moglie che attraversa la città, a scuola qualche giorno di vacanza in segno di lutto e io che prego il Signore affinché vengano uccisi due arciduchi ogni mese».

La traduzione francese di Trieste è di Monique Baccelli; il primo intervento d'oltralpe su questo testo risale al 1984 a opera di René de Ceccaty, che aveva riscoperto l'autore triestino probabilmente sulle orme del romanzo d'esordio di Daniele Del Giudice "Lo stadio di Wimbledon" che, un anno prima, nel 1983, aveva immaginato una curiosa inchiesta in terra inglese alla ricerca degli amici di gioventù di Bobi.

Il volume è illustrato da una decina di disegni e schizzi inediti del pittore goriziano-triestino Vittorio Bolaffio provenienti dalla collezione di Bruno Sanguinetti, nota figura dell'antifascismo triestino, che, come spiega in una postfazione il figlio Gianfranco, li aveva acquistati da Eugenio Montale il quale, a sua volta, li aveva comprati da Umberto Saba.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo