Depressi, impasticcati e sedotti dalla tecnologia gli inetti di Svevo tra noi

l’analisi

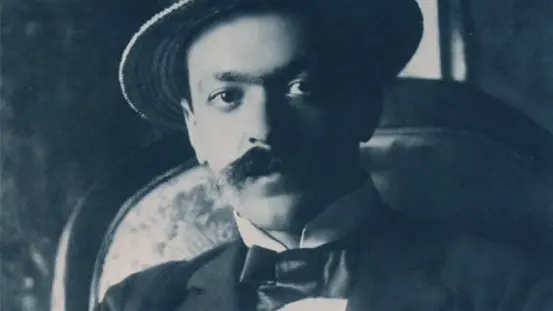

A novant'anni dall'incidente che gli costò la vita, cosa resta di Svevo? Indubbiamente i tempi sono mutati rispetto a quelli in cui vivevano i suoi personaggi, che però non si sono estinti, ma semplicemente trasformati. Oggi come allora esprimono un malessere che impedisce loro di vivere secondo i valori correnti. “Inetti” erano definiti i protagonisti di Una vita e Senilità, giovani intellettuali che avrebbero voluto lottare contro le lusinghe del mondo, il denaro e il successo, ma che di fronte alla loro suggestiva potenza hanno dovuto infine arrendersi. E soffrirne. Alla fine dell'Ottocento la borghesia egemone su quei valori aveva infatti fondato la propria immagine vincente. Gli “inetti”, sulla scorta della loro esibita cultura umanistica, sapevano che erano miti in parte fasulli, e avrebbero voluto contrapporne altri, di natura morale. Ma hanno sperimentato che nel mondo moderno c'è poco posto per chi non si omologa e cerca educatamente di mostrarne i rischi a sé e agli altri. Il messaggio dunque è oggi più che mai attuale, anche se è cambiata la cultura di riferimento, meno umanistica, più tecnologica se non al nostro sapere, ma all'oggetto che per molte funzioni potrebbe sostituirsi a noi, affidiamo la nostra immagine. E intanto gli inetti, seppur non sempre hanno coscienza di esserlo, si sono moltiplicati, se guardiamo alla quantità di ansiolitici, antidepressivi e altro che vengono consumati. Il loro è dunque lo sguardo sofferente di un soggetto che, con un atteggiamento di sfida, si pone all'esterno del sistema sociale cui indirizza la sua condanna, perché ha difficoltà di confronto e di dialogo.

È l'esperienza della Grande Guerra a suggerire a Svevo di modificare la sua prospettiva, e di misurare le inquietudini del suo protagonista accettando le regole di quel mondo che continua a non amare. Vive così con successo i riti mondani, ma del suo substrato umanistico trattiene qualcosa, quel sentimento della precarietà della vita che nessuna macchina, o conquista economica, o sociale può eliminare. Nel suo romanzo più famoso, La coscienza di Zeno, scritto dopo il conflitto mondiale, l'autore dà al suo personaggio la consapevolezza che quella guerra distruttrice di vite umane e di tanti ambienti, antropici e naturali, sia stata voluta da un'umanità evidentemente malata: la guerra gli si rivela dunque come un perfetto paradigma della condizione umana, ove tutti i rapporti, non soltanto quelli economici, hanno caratteristiche di antagonismo e ostilità, atteggiamenti decisamente votati, alla fin fine, alla distruzione della specie e dell'ambiente.

Nella famosa ultima pagina del romanzo, infatti, Zeno, un commerciante non meno egoista e profittatore degli altri, osserva come la creatura umana, ritenendosi l'unico soggetto cui è finalizzato il creato, si è messa al posto degli alberi e delle bestie, ha inquinato l'aria e ha occupato lo spazio che spettava ad altre specie. E sospetta che possa fare di peggio: i gas asfissianti lanciati sulle trincee durante la guerra gli suggeriscono che l'uomo potrebbe scoprire e mettere al servizio delle proprie ambizioni anche altre forze devastanti. Lo invita perciò a guardare piuttosto le bestie, che gli vivono accanto e che gli mostrano come, sviluppando anche solo le loro funzioni fisiologiche, abbiano saputo organizzarsi per vivere: le rondini, per trovare un habitat adatto alla sopravvivenza, dovettero emigrare, e perciò ingrossarono il muscolo che muove le ali, divenuto così la parte più considerevole del loro organismo. Ma l'«occhialuto uomo», invece, inventa ordigni che agiscono fuori del suo corpo, li compera, li vende, ci guadagna, fa trionfare insomma la legge del vincitore, del più forte, o più furbo, o più folle. La ricerca di benessere e di potere nonché il sistematico sfruttamento della natura mostrano che non c'è un rapporto equilibrato con le altre specie. Ma così facendo si mette a repentaglio proprio quella umana, la cui storia è stata costruita sul tradimento della natura. L'attuale allarme ecologico lo aveva già raggiunto.

Così, dopo aver immaginato che un'«esplosione enorme», provocata da un uomo più malato degli altri, potrebbe riportare la terra alla forma originaria di nebulosa, finalmente priva di parassiti e malattie, Svevo continua la sua ricerca. Passeri, pulcini ma sopratutto cani diventano protagonisti di racconti in cui lo scrittore interpreta la loro psicologia e il loro linguaggio, narrando il mondo umano dal loro punto di vista: la letteratura infatti ha questa possibilità, fantastica. Svevo prova dunque a guardare dalla parte di chi non ha voce, con grande senso dell'umorismo, così come aveva fatto nei confronti di tante scoperte scientifiche, vere o immaginarie che fossero, dal rocchetto di Ruhmkorff, sprigionante di calore a vantaggio dei suoi muscoli doloranti e della sua nevrosi, o l'Annina, pozione immaginaria per prolungare all'infinito la vita: è un modo per temperare l'egemonia assoluta di un pensiero tecnologico, cui ci siamo forse un po' frettolosamente consegnati. Al di là del piacere della lettura, che perdura inalterato nel tempo, l'opera di Svevo, letta con i parametri della contemporaneità, ha ancora il merito di metterci di fronte alla sfida più importante: la cura della propria "malattia" da debellare per garantire la "salute" di tutti. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo