Da Giuda a Oberdan la grande storia la fanno i “Traditori”

di Pietro Spirito

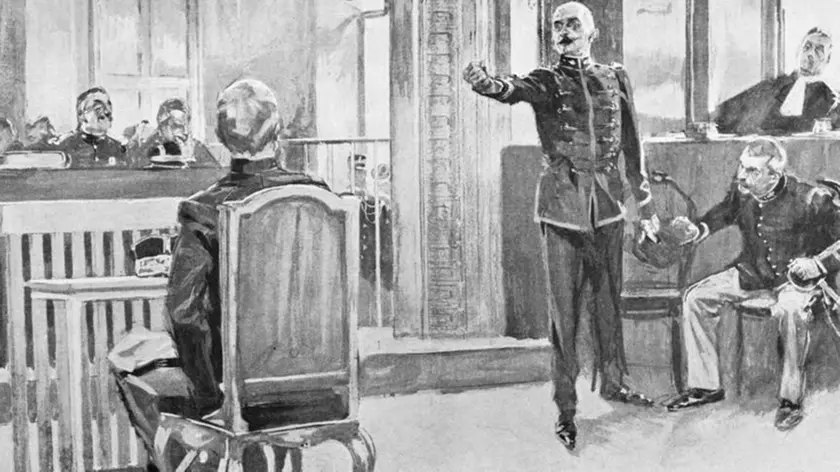

La storia dell’uomo è piena di traditori. Anzi, se vogliamo, già Adamo, all’alba dell’umanità, tradì la fiducia del Padreterno, provocando la cacciata dal paradiso terrestre. Ma cos’è il tradimento? Semplice: è «la rottura di un legame di fiducia, di fedeltà e lealtà, che attiene a un aspetto del nostro essere, della nostra identità». La definizione è dello storico Marcello Flores, che ai tradimenti nella storia ha dedicato un primo, straordinario libro: “Traditori”, (Il Mulino, pagg. 555, euro 29,00), ovvero “una storia politica e culturale” del tradire sotto il profilo pubblico e privato. Se è vero dunque che la storia è piena di traditori, è altrettanto vero che, riflette Flores nell’introduzione al suo ampio studio, «gli storici si sono occupati solo saltuariamente del tradimento». Così Flores si è tuffato in libri e in archivi per ricostruire un vera e propria storia del tradimento dai tempi antichi - da Romolo e Remo a Giuda - fino allo scoppio della Prima guerra mondiale (un secondo volume arriverà fino ai nostri giorni), analizzando tradimenti e complotti, ribellioni e rivoluzioni, processi e vicende d’alcova, dalle corti medioevali fino all’affaire Dreyfus, un’analisi senza confini dagli Stati Uniti al Giappone e al Messico. Il risultato è un affresco ampio e composito, che offre una visione per molti versi originale delle faccende umane, e non solo quelle politiche, illustrando come e perché nel corso dei secoli sia cambiato il concetto del tradimento e del tradire, specie rispetto ai poteri dominanti. Ne abbiamo parlato con l’autore.

Professor Flores, nel suo libro lei spiega bene come nel tempo siano mutati sia i concetti di fedeltà e lealtà che di tradimento, e questo sia nella sfera pubblica che privata. Ma c'è un legame fra i due ambiti? In altre parole: in che misura l'idea del tradimento pubblico influenza quello privato (o viceversa)?

«Sicuramente non esiste un rapporto diretto tra i mutamenti del tradimento nella sfera pubblica e quelli che hanno luogo nella sfera privata. Esiste però un’influenza che il contesto più generale dell’uno ha sull’altro e viceversa. Nel caso del tradimento pubblico è cambiato soprattutto il tipo di fedeltà (prima al sovrano, poi allo stato, poi alla nazione e alla patria, poi spesso a un’ideologia che poteva anche contrastare con il proprio stato), mentre nel caso del tradimento privato si è allargato a una massa crescente il comportamento che prima si accettava o era più frequente nelle classi superiori o nei gruppi artistici e intellettuali, cioè di maggiore “libertà” in parte anche per le donne».

A rileggere certi avvenimenti sembra quasi che il tradimento si sviluppi maggiormente nei periodi di riformismo.

«La quantità dei tradimenti dipende sempre dal potere, e in genere sono i poteri più autoritari, imperiali, tiranni a usare in modo più massiccio l’’accusa di tradimento contro i propri oppositori, quindi direi di no, nell’epoca di riformismo c’è senza dubbio maggiore tolleranza».

L'Italia, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, si è portata dietro, e forse ancora si porta, una certa fama come terra di traditori. Ma in un quadro storico generale lo è più o meno di altri Paesi?

«Nell’opinione pubblica, come stereotipo parziale del carattere nazionale l’Italia è certamente considerata maggiormente propensa al tradimento di altri paesi, sia in quanto stato sia in quanto popolo. Che poi lo sia stato davvero è tutto da dimostrare e i casi di tradimento di cui è accusata l’Italia non lo sono affatto da un punto di vista sia giuridico sia politico. Rimane purtroppo presente il vecchio detto attribuito a Guicciardini (e quindi da molti secoli pendente sulla nostra testa) “Franza o Spagna purché se magna”».

Il tradimento sessuale sembra per così dire svilupparsi, nelle società, con la nascita della borghesia moderna. In questo senso è dunque un prodotto della modernità, oppure semplicemente ha assunto con la modernità sfumature più complesse?

«Non è certo nato con la modernità, è sempre esistito: basti pensare all’Inghilterra dei Tudor dove i tradimenti “statali” e quelli “privati” sembrano raggiungere il massimo dell’espansione e sono così magistralmente presenti nei drammi di Shakespeare. Con la modernità è cresciuta la penetrazione di massa, e certamente la pubblicità del tradimento ha conosciuto forme inesistenti nel passato. Le sfumature più complesse ci sono senza dubbio, e fanno parte del cammino della libertà individuale che riguarda sia soggetti cui prima era negata (ad esempio le donne) sia le forme in cui si manifesta (sul terreno sessuale fino a poco tempo fa sanzionata in molti casi come perversione, malattia, ecc)».

Nel tempo è cambiato anche il rapporto tra spionaggio e tradimento: è con la nascita degli stati nazionali che la spia diventa a tutti gli effetti un traditore?

«Sì, traditore e spia tendono sempre più a identificarsi. In molti casi è così già nella seconda metà dell’Ottocento, in Francia si dovrà aspettare la vigilia della seconda guerra mondiale perché la legge equipari le due figure. Ma l’atteggiamento è diverso come giudizio morale: la spia è necessaria, è la “nostra” spia; il traditore è la “loro” spia e quindi il peso di condanna morale sul termine traditore continua in ogni modo a essere più grave rispetto alla spia».

Quindi cambia anche il giudizio su certi personaggi storici? Per esempio: come potremmo definire oggi Guglielmo Oberdan?

«Probabilmente potrebbe essere considerato un oppositore o combattente politico rivoluzionario che sceglie (per disperazione, impazienza, frustrazione) di usare l’arma del terrorismo, sempre giustificata in passato, in condizioni particolari di guerra e conflitto, contro il nemico. Penso che il recente terrorismo abbia contribuito a modificare questa visione, soprattutto nei paesi democratici dove la lotta politica è libera».

Il caso Dreyfus insegna che spesso intorno ai tradimenti - veri o presunti - si catalizzano problemi, istanze culturali o politiche di un momento storico...

«Il caso Dreyfus è insieme il risultato e la causa dell’antisemitismo, della paranoia della sicurezza, della difesa dell’«onore» delle istituzioni (in questo caso l’esercito) che fanno parte integrante di quel periodo, come lo sono la nascita e ruolo sempre maggiore degli intellettuali, il peso dei giornali, della propaganda e così via. È soprattutto nei momenti di particolare svolta, trasformazione, crisi, che un caso di tradimento può diventare catalizzatore o rivelatore delle contraddizioni politiche e culturali di un momento storico particolare».

p_spirito

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo