Chagall, l’ultimo del Novecento a capire i colori

MILANO. Marc Chagall faccetta furba, zigomi alti, occhi rastremati di lontane origini mongole, era nato ai confini con la Russia e la Lettonia, in un villaggio vicino a Vitebsk, cittadina con il permesso di insediamento permanente degli ebrei. All'inizio del XX secolo metà della sua popolazione era costituita da ebrei ortodossi. Fra questi, la famiglia Chagall. Marc, primo di nove figli di un commerciante, quando venne al mondo (7 luglio 1887) ebbe nome Moishe Segal ben Zacharias. Poi, dopo il trasferimento a Parigi, il suo nome seguirà il suono, e la conseguente grafia, della lingua francese. Lui però resterà sempre ancorato al suo villaggio, al paesaggio russo, alla fattoria, agli animali, ai fiori. E sommamente alle tradizioni ebraiche.

Ha diciotto anni, Moshes non ancora Marc, quando ottiene da suo padre il permesso di andare a San Pietroburgo per studiare pittura. Ma la capitale zarista non era protettiva come Vitebsk, soprattutto nei riguardi di un ragazzo senza un soldo e per di più ebreo (agli ebrei l'ingresso in san Pietroburgo era consentito solo con un permesso speciale). L'incontro con Léon Bakst, scenografo e costumista dei Ballets Russes, è determinante. E l'anno dopo (1909) ancora più decisivo quello con Bella Rosenfeld, figlia di un commerciante di Vitebsk. Bella sarà l'amore e la musa di Chagall per trentacinque anni, fino alla morte di lei. Poi il pittore incontrerà un'altra donna a lei molto simile, Valentina Brodsky, "Vave", che diventerà la sua seconda moglie, anche lei molto amata, anche lei ebrea di origine russa. «Nelle nostre vite, come sulla tavolozza del pittore, c'è un solo colore che dona senso all'arte e alla vita stessa. Il colore dell'amore».

La straordinaria, fiabesca, unica avventura pittorica di Marc Chagall è tutta qui. Prossimo allo spirare del secolo di vita (Chagall muore a 98 anni) il pittore continua a sognare e sorridere, con ingenuità infantile, popolando gli spazi con figure senza gravità ma piene di colori.

«Quando Matisse sarà morto, Chagall resterà l'ultimo ad aver capito davvero i colori» scriverà Picasso, abitualmente poco incline a lodare i colleghi.

A Parigi Chagall arriva nel 1910: sono già esplose le avanguardie artistiche: i fauves, il futurismo, il cubismo. Gli artisti giovani e con pochi soldi trovano alloggio in un casermone soprannominato "la ruche" e davvero a un alveare somiglia quel grande caseggiato messo a disposizione dal collezionista e mecenate Paul Guillaume.

Ancora oggi, appartata e dismessa, solo da poco riportata all'interesse della città, "la ruche" conserva gli umori del fervere di quegli anni. Chagall, inseritosi spontaneamente nell'ambiente culturale parigino, senza saperlo precede i tempi: guardando da una finestra disegna una composizione inquietante ("Parigi dalla finestra"). Sul davanzale c'è un gatto, sullo sfondo la tour Eiffel, nel cielo trascorso da segmenti geometrici vola un omino appeso a un triangolo, in basso l'abbozzo di un ritratto bifronte (la doppia identità di Chagall, divisa tra Russia e Francia). È già surrealismo. «La pittura mi era necessaria come il pane. Mi sembrava come una finestra da cui avrei potuto fuggire, evadere in un altro mondo».

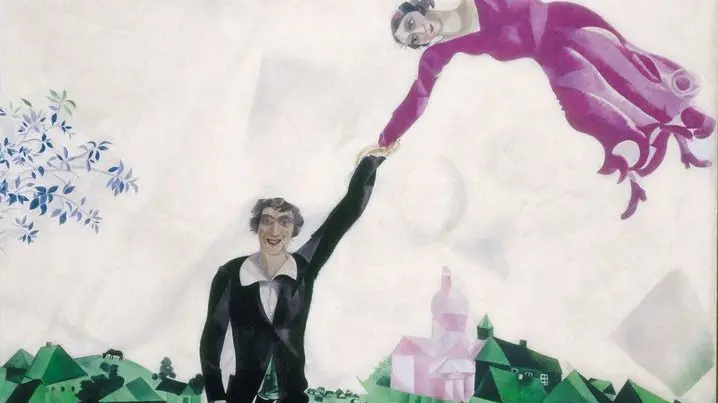

Un giorno, Chagall dipinge un vaso di fiori ("Forse perché io ero povero, nella mia casa non c'erano mai stati fiori. I primi me li portò Bella…") ed è la grande scoperta. In verità, i colori erano la sua passione da quando ritraeva le tranquille isbe russe, un po' alla Gauguin, i densi prati verdi e i cieli di rosa cupo ("Il poeta giacente") o l'imprevedibile "Compleanno" dominato dal rosso, con Bella che corre in primo piano e la figura di lui, volante, che si storce per baciarla. Persino là dove la figura del viandante ebreo sorvola i tetti innevati ("Su Vitebs") c'è colore, anche se è il bianco.

Dominanti, in Chagall, i blu, e i rossi. L'artista citerà esplicitamente anche i suoi gialli, che userà soprattutto per dipingere acrobati e clowns, ma i preferiti sono gli altri due. Il blu profondo che tinge scene bibliche ("Re David in blu") e composizioni profane (la "Famiglia del pescatore", che ha tutta l'aria di una "fuga in Egitto") o quel "Mostro di notre Dame" sopra cui aleggiano i suoi eterni amanti. E il rosso delle scene circensi, delle improbabili città ("la Bastille", "I tetti rossi", "Quai de Bercy") o dei martìri del suo popolo, cui l'ebreo Chagall dedica grande spazio.

Costanti, da sempre, incontriamo gli animali: galli, cavalli, mucche, capre, i preferiti (tutti con forti riferimenti alla cultura ebraica, come l'irrinunciabile icona dell'Uomo con il violino). Chagall ammette di aver sempre dipinto cavalli che paiono mucche. Accanto a questo singolare cavallo-mucca, il pittore invita anche a pregare: "lui (l'animale) vi guarderà sempre annuendo, umilmente abbassando lo sguardo".

Nel 1937 Chagall ha preso residenza stabile in Francia. L'occupazione nazista lo fa fuggire in Costa Azzurra, poi in Spagna. Nel 1941 s'imbarca per gli Stati Uniti, da dove torna in Francia nel 1949. Ma nel frattempo Bella è morta per una infezione virale. E Parigi non va più bene a Marc Chagall, che si stabilisce in Provenza, a saint-Paul-de Vence. Il pittore è oramai celeberrimo. Viaggia molto. In Russia viene accolto trionfalmente. Si fermerà anche in Israele. La pittura non è più il suo unico linguaggio: spazia nella ceramica, scultura, arazzi, produce affreschi grandiosi (nel Parlamento di Gerusalemme, il soffitto dell'Opera di Parigi…). La sua vita (la giovinezza) l'aveva raccontata anni prima, nel 1923, in russo e in yddish, e Bella l'aveva tradotta in francese. Lui l'aveva corredata di deliziosi disegni, che avevano incominciato a dargli fama. Anche questi sono esposti nella mostra milanese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo