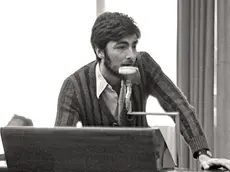

Aldo Colleoni «Diventai presidente al posto del goliarda»

TRIESTE Nel ’68, appena iscritto all’università, Aldo Colleoni entrò subito nella temperie del movimento studentesco da leader: mentre le adesioni crescevano e le proteste si estendevano dalla sola facoltà di Lettere all'intera Università nuova, Colleoni prima divenne presidente dell'Assemblea degli studenti della facoltà che frequentava, Economia e Commercio, poi fece il grande salto e fu eletto alla presidenza dell'Assemblea generale degli studenti, che all'epoca poteva contare su oltre un migliaio di partecipanti.

Quale fu il fattore determinante che fece crescere in pochi anni, dal '68 al '70, il movimento studentesco all'Università di Trieste?

«Il movimento crebbe soprattutto grazie all'ingresso in Università di studenti con un profilo simile al mio. L'apertura delle iscrizioni ai diplomati tecnici fu la prima ragione della grande lotta e partecipazione che si registrò in quegli anni. All'Università, prima riservata alle élite, vi fu un grande afflusso di studenti diplomati provenienti da tutta la regione, con un forte aumento dei fuori sede e degli studenti lavoratori. All'epoca non c'era difficoltà a trovare impiego, perciò i diplomati tecnici, non potendo proseguire il percorso di studi, erano andati a lavorare: erano periti industriali, ragionieri, maestri. Ma quando si presentò questa opportunità in tanti la colsero e s'iscrissero all'Università, pur continuando a lavorare. Quanto alla provenienza, le migliaia di nuovi studenti non triestini si dividevano in due gruppi: c'erano i pendolari, che arrivavano da Monfalcone, Gorizia, Udine, e c'erano i fuori sede, che venivano dalla Carnia o dai paesi più piccoli, non coperti da collegamento ferroviario. Le problematiche per loro erano più complesse, perché dovevano sostenere i costi della vita in trasferta a Trieste».

Com'era l'ambiente universitario che vi accolse?

«Era un ambiente ancora molto elitario: prevedeva pochissime agevolazioni per chi aveva un reddito basso. Era chiuso, finite le lezioni le aule venivano serrate e i fuori sede per studiare erano costretti ad accamparsi alla bell'e meglio. Ed era scarsamente democratico, con le sue baronie e i rapporti cattedratici. In tanti rimanemmo scioccati nel trovare un'Università così poco accogliente e non aperta alla nostra presenza e alle nostre problematiche.

A Economia e commercio in più dominava la goliardia e tra le matricole come me, soprattutto tra le ragazze, era diffuso un atteggiamento di paura per gli atti di bullismo che si praticavano. Questo portò molti di noi a partecipare in massa nel '69 alla prima Assemblea degli studenti a Economia e commercio. L'assemblea era gestita ancora dai vecchi goliardi: il presidente era un tesserato del Movimento sociale e a gestire la facoltà era il Fuan (Fronte universitario d'azione nazionale)».

Come avvenne la svolta?

«Il punto di rottura si ebbe proprio nel corso di quell'assemblea, nel '69. Fui eletto presidente ottenendo una maggioranza schiacciante. Presentai una serie di obiettivi sui quali gli studenti trovarono giusto convergere, dalla richiesta di maggiore democrazia nei rapporti docenti studenti alle proposte concrete a favore dei fuori sede e degli studenti lavoratori. Mantenni la presidenza dell'assemblea di Economia e commercio fino al '72, con una piattaforma rivendicativa basata principalmente su tre obiettivi: la didattica, il diritto allo studio, la democrazia e la partecipazione. Subito dopo l'assemblea del '69 sottoponemmo le nostre rivendicazioni al preside e al Consiglio di facoltà. Ma non furono accolte, perciò decidemmo di occupare. Da lì iniziò uno scontro-incontro con il preside e su alcuni punti ottenemmo vittoria. Una parte del corpo accademico della facoltà condivideva le nostre istanze, soprattutto alcuni assistenti».

Quali furono i risultati che portaste a casa?

«Sul fronte della democrazia ottenemmo la possibilità di confronti periodici tra l'Assemblea degli studenti e il preside di facoltà: aprimmo un tavolo di trattativa permanente. Si creò un rapporto stabile con i docenti: furono fissati ricevimenti periodici nelle singole materie. In quel periodo l'Università era in piena espansione e la presidenza di facoltà accolse le nostre proposte per l'edificio di Economia, che si stava costruendo: un piano fu dedicato agli studenti, con una biblioteca e un bar che potevano accogliere i fuori sede per l'intera giornata».

E sul piano della didattica?

«Anche lì arrivarono altri risultati importanti: vennero fissati appelli mensili, per agevolare studenti lavoratori e fuori sede, alcune lezioni frontali si trasformarono in seminari e furono istituite delle lezioni serali, così anche chi di giorno lavorava ebbe la possibilità di seguirle. Per la prima volta ci fu data la la possibilità di concordare i piani di studio con il Consiglio di facoltà: ciò consentì di personalizzarli e inserire esami da altre facoltà. Infine ottenemmo l'eliminazione della trascrizione sul libretto del voto negativo, che era molto penalizzante».

Come si estese la protesta a tutta l'Università?

«Per portare avanti le nostre rivendicazioni sul tema del diritto allo studio, dopo aver ottenuto i risultati possibili all'interno della nostra facoltà, dovevamo cambiare interlocutore, perché le competenze erano del rettore e del Senato accademico. La nostra non era una lotta contro i mulini a vento ma una strategia quasi sindacale, tesa a portare a casa risultati concreti. Per arrivare al rettore serviva estendere la lotta e collegarci agli studenti delle altre facoltà, elaborando una piattaforma rivendicativa di Ateneo. La piattaforma di Economia e commercio divenne, con una serie di integrazioni, quella di tutta l'Università. Nel '70 si moltiplicarono le assemblee e le occupazioni di altre facoltà, perciò organizzammo la prima grande Assemblea generale, di cui fui nominato presidente, in aula magna».

Le richieste?

«Chiedevamo al rettore e al Senato accademico un confronto, che alla fine ci fu concesso, sui temi del diritto allo studio: la mensa, i trasporti, il presalario (la borsa di studio mensile per studenti meritevoli a basso reddito), l'assistenza sanitaria. Volevamo incidere sulla progettazione dei nuovi edifici e ottenere la terza Casa dello studente, per cui chiedemmo anche un incontro con l’assessore regionale all'istruzione. Incontrammo anche il sindaco per la questione trasporti pubblici: chiedevamo la gratuità della linea 17, che anche allora portava gli studenti dalla stazione all'Università. Non ottenemmo tutto, ma dopo molte lotte, democratiche e non violente, incassammo gran parte dei risultati».

Cos'era l'Ufficio di presidenza?

«L'Ufficio di presidenza era l'organo che istituimmo dal '70 al '72 all'interno dell'ex Tribunato: si occupava di dare continuità al lavoro deciso in Assemblea. Era sempre aperto, per garantire un appoggio agli studenti stranieri e fuori sede. Curavamo i rapporti con le altre Università e con la stampa, trascrivevamo i verbali d'Assemblea e inviavamo le nostre rivendicazioni a chi di dovere. Oltre a questo siamo intervenuti su tanti aspetti: monitoravamo il pagamento dei presalari, lo stato delle case degli studenti, e nominavamo il commissario di mensa, che controllava la qualità dei pasti. Offrivamo inoltre assistenza e facevamo da mediatori culturali per i molti studenti stranieri iscritti: greci, iraniani, spagnoli, portoghesi, sudamericani. Ma il compito più importante è stato quello di garantire il buon funzionamento dell’Assemblea Generale, respingendo le provocazioni sempre in agguato e stimolando il democratico svolgimento dei lavori durante i quali le mozioni venivano discusse e votate. Fondamentale era concludere le Assemblee indirizzando i lavori al raggiungimento dell’obiettivo per il quale erano state convocate, individuare gli interlocutori, trovare le forme di lotta più idonee allo scopo, e coinvolgere i possibili alleati».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo